In der heutigen digitalen Welt sind Apple, Alphabet und Meta Namen, die fast jeder kennt – doch was steckt eigentlich hinter dem unfassbaren Reichtum dieser Big-Tech-Giganten? US-amerikanische Technologieriesen wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft dominieren nicht nur Märkte, sondern schwimmen auch buchstäblich im Geld. Im Jahr 2021 erreichten diese Firmen zusammen einen Umsatz von unglaublichen 1,4 Billionen US-Dollar. Aber warum können sie so enorm viel Geld verdienen, und was sind die Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Diese Fragen werden immer relevanter, da Regulierungsbehörden und Steuerinstanzen verstärkt mehr Transparenz und Kontrolle fordern. Zunächst lohnt es sich, die Geschäftsmodelle und Einkommensquellen der größten Player zu betrachten, denn sie unterscheiden sich deutlich von traditionellen Unternehmen. Apple, Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) und Meta (vormals Facebook) haben ihre Einnahmen über Jahrzehnte hinweg beständig ausgebaut und diversifiziert.

Dabei geht ihr Portfolio weit über einzelne Produkte hinaus. Sie richten sich an immer neue Märkte und bedienen den Bedarf nach Geräten, Software, Werbung, Streaming, Cloud-Diensten und vielem mehr. So profitiert Apple beispielsweise nicht nur vom Smartphone-Markt mit dem iPhone, sondern generiert auch substanzielle Umsätze durch Services wie Apple Music, App Store Verkäufe, Wearables und Zubehör. Der Vorteil: Diese Produkt- und Dienstleistungsmix führt zu wiederkehrenden Einnahmen und hohen Margen. Alphabet hat seine Dominanz vor allem durch die Werbeplattformen Google Ads und YouTube Advertising erlangt.

Im Jahr 2021 belief sich allein Googles Werbung auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar weltweit. YouTube, eine Alphabet-Tochter, erzielte 2021 Werbeeinnahmen von etwa 29 Milliarden US-Dollar – eine Summe, die nicht nur für sich genommen gewaltig ist, sondern auch die Werbegeschäfte von vielen etablierten Unternehmen übertrifft. Ergänzt wird das Portfolio durch Cloud-Dienste, den Google Play Store, Hardware wie Smartphones und intelligente Lautsprecher sowie Abonnements. Meta wiederum basiert hauptsächlich auf dessen Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp, wo Werbung den Großteil der Umsätze ausmacht. Trotz der Dominanz dieser Kanäle erweitert Meta konsequent sein Angebot durch neue Technologien, wie etwa Virtual Reality und Metaverse-Projekte, um zukünftige Einnahmequellen zu erschließen.

Die enorme Profitabilität dieser Unternehmen liegt auch in ihrer Fähigkeit begründet, enorme Datenmengen über Nutzerverhalten zu sammeln und auszuwerten. Diese Daten erlauben eine präzise Zielgruppenansprache, was im Werbemarkt einen enormen Wettbewerbsvorteil bedeutet. Anzeigen können maßgeschneidert ausgespielt werden, wodurch Werbetreibende höhere Renditen erzielen können – ein Kreislauf, der Big Tech tiefgreifend stärkt. Gleichzeitig entstehen hohe Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber, da der Aufbau ähnlich umfangreicher Datenbestände und Nutzerbasen extrem ressourcenintensiv ist. Ein weiterer entscheidender Faktor für die gigantischen Gewinne ist die Marktstellung dieser Unternehmen.

Mit starken Netzwerkeffekten ziehen sie immer mehr Nutzer an, wodurch das Ökosystem weiter wächst und Wettbewerb behindert wird. Apples ausgeklügeltes Betriebssystem iOS bildet die Grundlage für zehntausende Apps und Services, die sich an Millionen Nutzer weltweit richten. Google sorgt mit Android für globale Präsenz auf mobilen Geräten und ist auch im Bereich Suchmaschinen nahezu unerreichbar erfolgreich. Meta profitiert von den Milliarden aktiven Nutzern auf den eigenen Plattformen, was zum Beispiel Werbekunden anzieht, die möglichst viele Zielgruppen gleichzeitig bedienen möchten. Darüber hinaus weisen Anleger und Analysten immer wieder darauf hin, dass Big Tech extrem effizient arbeitet.

Die größten US-Tech-Konzerne sind anders als viele andere Branchenführer weniger kapitalintensiv. Sie benötigen nicht so viele physische Standorte oder umfangreiche Lagerbestände, da ihre Geschäftsmodelle meist digital und oft automatisiert sind. Dies senkt die laufenden Kosten und ermöglicht gleichzeitig hohe Margen. Beispielsweise erzielte Apple 2021 trotz gigantischem Umsatz eine Bruttomarge von etwa 42 Prozent, wohingegen viele traditionelle Industrieunternehmen kaum die Hälfte davon erzielen. Auch Microsoft und Alphabet können durch ihre Cloud- und Software-Dienste sehr hohe Gewinnspannen erreichen.

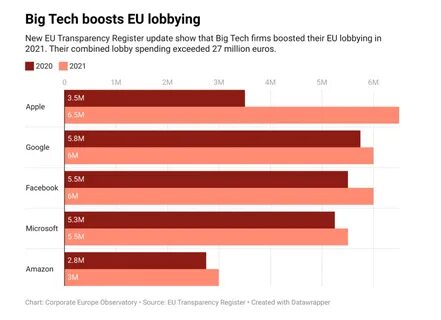

Die Folge sind nicht nur große Profite, sondern auch immense Cash-Reserven. Diese erlauben es den Unternehmen, ständig in Forschung und Entwicklung, neue Akquisitionen und zukunftsträchtige Technologien zu investieren. Solche Investitionen sichern langfristig ihre Marktposition und wachsen gleichzeitig als Innovationsmotoren. Gleichzeitig können diese Kapitalreserven bei Bedarf auch dazu genutzt werden, politische und rechtliche Herausforderungen zu bewältigen oder Lobbyarbeit zu finanzieren. Die Dominanz und Profitabilität der Big-Tech-Unternehmen hat jedoch eine Kehrseite.

Immer lauter werden Rufe nach mehr Transparenz und stärkeren Regulierungen. Regulierungsbehörden in den USA, Europa und weltweit fordern genauere Einblicke in die Geschäftszahlen und Segmentaufteilungen, um besser beurteilen zu können, wo mögliche Monopolpraktiken oder Wettbewerbsverzerrungen vorliegen. Bislang veröffentlichen die Unternehmen ihre Umsätze oft in wenigen, sehr grob gefassten Segmenten, was die genaue Analyse erschwert. Während beispielsweise der durchschnittliche Konzern seine Einnahmen in dutzenden Segmenten aufschlüsselt, geben die Tech-Riesen diese oft nur in wenigen Kategorien an – was es externen Experten erschwert, einzelne Unternehmensbereiche oder Risikoquellen zu bewerten. Steuerbehörden versuchen darüber hinaus, der weltweiten Verlagerung von Gewinnen in Niedrigsteuerländer entgegenzuwirken.

Big Tech profitiert schon lange von komplexen international verzweigten Firmenstrukturen, wodurch Teile der Gewinne in Regionen mit günstigen Steuerregelungen verschoben werden können. Dies hat zu heftigen Diskussionen zu globalen Mindeststeuern und digitaler Besteuerung geführt. Doch trotz aller politischen Initiativen gestaltet sich die effektive Durchsetzung als äußerst kompliziert. Nicht zuletzt wächst auch gesellschaftliche Kritik an der enormen Marktmacht der Tech-Konzerne. Datenschutz, der Umgang mit Fehlinformationen, die Rolle von Algorithmen und die Auswirkungen auf traditionelle Medien werden immer wieder hinterfragt.

Große Plattformen haben erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung und stehen vor der Herausforderung, Verantwortung zu übernehmen, ohne ihre Profitabilität zu schmälern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gründe für die unfassbar hohen Gewinne von Apple, Alphabet, Meta und weiteren Big Tech-Giganten vielfältig sind. Es ist das Zusammenspiel verschiedener Faktoren – eine starke Markenposition, Geschäftsmodelle mit hoher Skalierbarkeit, umfangreiche Nutzer- und Datengrundlagen, kontinuierliche Innovation sowie effiziente Kostenstrukturen. Ihr Erfolg ist ein Paradebeispiel dafür, wie Technologieunternehmen das globale Wirtschaftsgefüge nachhaltig verändern und dabei enorme finanzielle Erfolge erzielen. Gleichzeitig steht die Welt vor der Herausforderung, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft erhalten, während Monopole, Datenschutz und Steuerfragen verantwortungsvoll geregelt werden.

Die kommenden Jahre werden zeigen, wie diese Balance gelingt und welche Rolle Big Tech zukünftig in Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen wird.