In den letzten Jahren hat die Europäische Union ein beispielloses Vorhaben gestartet, um die digitale Landschaft zu regulieren und die Dominanz großer Plattformen einzudämmen. Mit der Einführung des Digital Markets Act (DMA) und des Digital Services Act (DSA) sollen wichtige Spielregeln festgelegt werden, die für mehr Wettbewerb, Verbraucherschutz und Transparenz in der digitalen Welt sorgen. Doch trotz des ambitionierten Rahmens entlarvt ein kürzlich veröffentlichter Bericht die umfangreichen Bemühungen der weltweit führenden Technologieunternehmen, diese neuen Regelungen im letzten Moment noch zu ihren Gunsten zu beeinflussen und abzuschwächen. Dabei geht es um weitreichende Lobbyarbeit der Big-Tech-Konzerne wie Apple, Google, Meta, Amazon und Spotify, die Milliarden Euro für den Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse ausgaben, um ihre Geschäftsmodelle und Marktmacht zu schützen. Die EU-Kommission hat mit dem DMA und dem DSA einen Regulierungsmechanismus geschaffen, der erstmals spezifisch auf die sogenannten „Gatekeeper“ abzielt – also auf die größten Vermittlerplattformen, die Zugang zu Milliarden von Nutzern weltweit haben und dadurch über enorme Marktmacht verfügen.

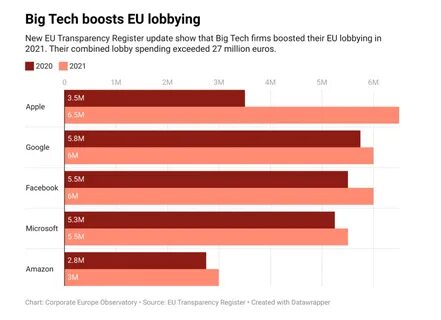

Ziel dieser Gesetze ist es, ein faires und offenes digitales Ökosystem zu sichern, in dem Startups und kleinere Unternehmen bessere Chancen haben und Verbraucherschutz verbessert wird. Während der Gesetzgebungsprozess in den vergangenen zwei Jahren fortschritt, intensivierten die großen Tech-Konzerne ihre Lobbyaktivitäten kontinuierlich und investierten allein im letzten Jahr fast 30 Millionen Euro in Brüssel und anderen EU-Hauptstädten. Eine der zentralen Streitfragen war das Thema Überwachungswerbung. Die EU wollte mit den neuen Regeln arbeitnehmerschutzähnliche Beschränkungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der gezielten Werbung implementieren, insbesondere zum Schutz von Minderjährigen und sensiblen Datenkategorien. Dies bedeutete ein potenzielles Ende für das umfangreiche Tracking und die Profilbildung, die Google und Facebook (Meta) seit Jahren für ihr Werbegeschäft nutzen.

Doch der Bericht zeigt, dass die Tech-Giganten massiv dafür lobbyierten, ein vollständiges Verbot solcher Tracking-Methoden zu verhindern. Dabei argumentierten sie, ihr Geschäftsmodell sei essenziell für kleine Unternehmen und den Nachrichtenjournalismus, und sie stellten regulatorische Eingriffe als wirtschaftsschädlich dar. Google führte beispielsweise zahlreiche hochrangige Gespräche mit EU-Kommissaren und nationalen Regierungen, um den Gesetzestext zu beeinflussen. Dabei setzte das Unternehmen auf eine Verschiebung der Diskussion: Statt die Profitinteressen und Marktbeherrschung offenzulegen, konzentrierte sich die Argumentation darauf, angebliche negative Folgen für die europäische Wirtschaft und Endverbraucher zu thematisieren. Durch diesen Schachzug gelang es, ein vollständiges Verbot von zielgerichteter Werbung, wie es ursprünglich von Teilen des Europäischen Parlaments gefordert wurde, zu verhindern.

Stattdessen einigten sich die Co-Gesetzgeber auf Kompromisse, die zwar Einschränkungen für die Verarbeitung von Daten von Kindern und „sensiblen“ Datenprinzipien beinhalten, aber zugleich Möglichkeiten für technische Schlupflöcher lassen. Darüber hinaus versuchte Google, die Definition von „Verhaltenswerbung“ so einzugrenzen, dass neue Formen der Anzeigenpersonalisierung, wie das von Google entwickelte „Privacy Sandbox“-System, weiterhin legal bleiben. Diese Methode ersetzt individuelles Tracking durch segmentierte Zielgruppenansprache, was es Google erlauben würde, personalisierte Werbung in einer vermeintlich datenschutzfreundlicheren Art zu betreiben, allerdings ohne das grundsätzliche Targeting auf Nutzergruppen zu verhindern. Gleichwohl wies diese „technische“ Lösung die kritische Grenze zwischen Datenschutz und unternehmerischer Freiheit nahezu auf. Ebenfalls bedeutenden Einfluss übten Tech-Konzerne hinsichtlich des Zugangs zu Plattformdaten für Wissenschaftler und Aufsichtsbehörden aus.

Sowohl Google als auch Spotify unternahmen Anstrengungen, den Umfang der Datentransparenz für externe Forschende einzuschränken. Der Bericht legt offen, dass diese Unternehmen je nach Verhandlungsstand versuchten, regulatorische Transparenzpflichten zu verwässern oder Ausnahmen einzuführen, die den Zugang zu Informationen über algorithmische Empfehlungsmechanismen erheblich erschweren würden. Wissenschaftler sollen so unter anderem gehindert werden, genau zu untersuchen, wie zum Beispiel YouTube Inhalte rankt und verbreitet, was Auswirkungen auf Nachrichtenverbreitung und gesellschaftlichen Diskurs haben kann. Im Bezug auf den DMA setzte sich Apple dafür ein, den Datenschutz und die Systemsicherheit zu betonen, um verpflichtende Offenlegungen und Interoperabilitätsanforderungen – wie App-Sideloading – zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Während Apple diese Vorgaben nicht komplett verhindern konnte, gelang es dem Konzern, sogenannte „Sicherheitsvorkehrungen“ in den Text einfließen zu lassen, die künftig als Argument eingesetzt werden können, um sich regulatorischen Pflichten teilweise zu entziehen.

Amazon und Microsoft gehörten ebenfalls zu den Akteuren, die ihre Positionen in hochrangigen Gesprächen den EU-Vertretern vortrugen, um kritische Passagen zu korrigieren oder die Durchsetzung von Regeln zu verlangsamen. Ein weiterer vielschichtiger Aspekt ist die von den Tech-Giganten eingeforderte „regulatorische Dialog“-Klausel, die im DMA verankert wurde. Diese sieht vor, dass betroffene Unternehmen mit den zuständigen Behörden in einen kontinuierlichen Austausch treten dürfen, um ihre Praktiken und den Anpassungsprozess zu diskutieren. Vonseiten der Lobbyisten wird diese Regelung als Mittel genutzt, um Durchsetzungsmaßnahmen zu verzögern und komplexe Rechtsfragen im Einzelfall auszuhandeln. Kritiker warnen davor, dass hierdurch der schnelle und konsequente Vollzug der Regelungen behindert werde und sich die Gatekeeper mit einzelnen Verhandlungen und Intransparenz Zeit erkaufen könnten, um Marktverzerrungen beizubehalten.

Die Verhandlungen im sogenannten Trilogue-Verfahren, bei dem die lettzlichen Texte zwischen Rat, Parlament und Kommission hinter verschlossenen Türen angepasst werden, stellen aus Transparenzsicht eine Herausforderung dar. Der Bericht macht deutlich, dass gerade in dieser Phase zahlreiche vertrauliche Lobbykontakte stattfanden, bei denen Google etwa der schwedischen Regierung konkrete Änderungsvorschläge präsentierte, um die Vorschriften zu verwässern. Die mangelnde Öffentlichkeit dieser Verhandlungsrunden sorgt dafür, dass am Ende kaum nachvollzogen werden kann, welche Kompromisse genau zugunsten der Tech-Konzerne ausgehandelt wurden. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf den regulatorischen Inhalt, sondern auch auf die demokratische Legitimation des Gesetzgebungsprozesses. Gleichzeitig beleuchtet die Analyse den systematischen Charakter dieser Lobbybemühungen.

Die großen Unternehmen gingen strategisch vor, indem sie EU-Institutionen gegeneinander ausspielten, technische und juristische Details nutzten, um Einfluss zu nehmen, und hohe Manager, teilweise sogar CEOs, für vertrauliche Treffen mobilisierten. Diese Form der Einflussnahme zeigt, wie sehr Ressourcen, Beziehungen und Informationsvorsprünge über Erfolg oder Misserfolg bei der Gestaltung von Digitalregeln entscheiden. Die berichtenden Organisationen Corporate Europe Observatory und Global Witness empfehlen dringend umfassende Maßnahmen, um die Transparenz, Bürgerbeteiligung und ethische Standards bei der EU-Lobbyregulierung zu stärken. Dazu zählen eine Veröffentlichung sämtlicher Trilog-Termine und Diskussionsthemen, eine Offenlegung von Positionen einzelner Mitgliedstaaten und die Einführung öffentlicher Anhörungen anstelle von privaten Einzelgesprächen mit Lobbyakteuren. Auch der Ausbau und die Verschärfung des verbindlichen EU-Transparenzregisters sowie unabhängige Komitees zur Überwachung von Interessenskonflikten und Wechselwirkungen zwischen Politik und Wirtschaft werden als wichtig erachtet.

Insgesamt zeigt der Bericht eindrucksvoll, wie das mächtige Netzwerk der Big Tech Unternehmen seine Ressourcen nutzt, um weitreichende und umfassende Gesetzgebungsvorhaben zu beeinflussen. Dies birgt Risiken für die Effektivität der digitalen Transformation in Europa und die Umsetzung der ambitionierten Ziele von Transparenz, fairer Konkurrenz und Schutz der Nutzerinnen und Nutzer. Die Erkenntnisse sollen aufrütteln und politische Entscheidungsträger, aber auch die Öffentlichkeit, ermutigen, den Gestaltungsspielraum der digitalen Politik nicht den gut vernetzten Lobbygruppen zu überlassen. Mit Blick auf die Zukunft stellen sich in Europa zwei wesentliche Fragen: Wie kann sichergestellt werden, dass neue Regularien nicht durch achterbahnfartige politische Verhandlungen verwässern? Und wie gelingt der Spagat zwischen Innovationserhalt, Datenschutz und fairen Wettbewerbsbedingungen in einem zunehmend komplexen digitalen Umfeld? Die Herausforderungen sind enorm, denn letztlich stehen Wettbewerbspolitik, Datenschutz und Verbraucherschutz im digitalen Raum vor einer Bewährungsprobe. Die Antwort darauf wird definieren, wie Europa künftig als starker regulatorischer Akteur und globaler Innovationsstandort wahrgenommen wird.

Es bleibt zu hoffen, dass aus den Erkenntnissen der jüngsten Enthüllungen auch Lehren gezogen werden – für mehr Transparenz, mehr Bürgernähe und für eine Regulierung, die dem öffentlichen Interesse klarer Priorität einräumt als den Profitinteressen weniger Großkonzerne. Die digitale Zukunft Europas verdient nichts weniger als entschlossene, informierte und demokratisch legitimierte Entscheidungen.