In der Computerwelt begegnet man immer wieder dem Begriff „Bloatware“ oder kurz „Bloat“. Dieser Begriff steht für unnötige oder überflüssige Software, die auf Geräten vorinstalliert ist und oft Ressourcen verschwendet, ohne dem Nutzer einen echten Nutzen zu bieten. Während dieser Begriff im Zusammenhang mit Windows und vor allem bei vorinstallierten Systemen von Computerherstellern allgegenwärtig ist, stellt sich die Frage, wie es um Linux und dessen potenzielle Bloatware aussieht. Ist Linux wirklich so frei von Bloat, wie viele behaupten? Oder gibt es auch hier versteckte Ressourcenfresser und überflüssige Software? Dieser Beitrag bietet eine ausführliche Betrachtung des Themas Bloatware in der Linux-Welt und zeigt auf, wie sich das Phänomen von dem in Windows unterscheidet, welche Mythen sich halten und was Nutzer wirklich wissen sollten, um ihr System performant und sauber zu halten. Das Problem der Bloatware ist vor allem bekannt durch die sogenannte OEM-Software, also Programme, die von Herstellern bereits vorinstalliert auf Rechnern geliefert werden.

Bei Windows-Geräten sind das oft Programme wie Anti-Viren-Software, Systemhelfer, Testversionen von Programmen oder Sales-Tools, die immer wieder unerwünscht Ressourcen fressen und häufig eher stören als nützen. Ein berühmtes Beispiel ist das vorinstallierte McAfee Antivirus oder andere Herstellerprogramme, die manchmal sogar das Nutzererlebnis massiv beeinträchtigen und die Systemleistung erheblich bremsen. Diese Art von Software ist meistens nicht vom Betriebssystem selbst, sondern von Firmen eingebracht worden, die hierfür oft eine finanzielle Gegenleistung erhalten – das ist der eigentliche Grund für die Bloatware. Im Gegensatz dazu ist Linux ein komplett anderes Ökosystem. Linux-Distributionen werden von Gemeinschaften, unabhängigen Entwicklern oder Unternehmen ohne die gleiche Motivation wie bei OEM-Herstellern zusammengestellt.

Das heißt, es besteht keine wirtschaftliche Notwendigkeit, Software vorzuinstallieren, die primär den Interessen Dritter dient oder dem Hersteller monetären Gewinn bringt. Jedes Programm innerhalb einer Linux-Distribution hat in der Regel eine klare Funktion und ist meist notwendig, um die Grundfunktionalität sowie die Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. Wer beispielsweise eine Ubuntu- oder OpenSUSE-Installation durchführt, bekommt jene Software geliefert, die für das Betriebssystem und den Desktop nötig ist. Diese Ausgangssituation erklärt auch, warum viele Nutzer von Linux, wenn sie das Wort „Bloat“ hören, zunächst verwirrt reagierten. Die Wahrnehmung, dass ein System mit so viel nomineller Leistung in der Praxis langsamer läuft als erwartet, stammt häufig aus der Arbeit mit Windows oder anderen Systemen, die mit viel vorinstallierten Nebenprogrammen belastet sind.

Die Vorstellung, dass Linux ausgerechnet dieselben Probleme hätte, will nicht so recht passen, da die Community hier einen wesentlich klareren Blick darauf hat, was tatsächlich installiert wird und warum. Natürlich gibt es auch bei Linux Anwendungen und Frameworks, die nicht alle Nutzer immer brauchen. Manchmal ist es eine Abwägung zwischen Funktionalität und Ressourcenverbrauch. Programme wie PackageKit stehen hier oft im Fokus – sie sorgen dafür, dass Softwareaktualisierungen einfach verwaltet werden können, laufen aber auch im Hintergrund und verbrauchen gelegentlich spürbar Ressourcen. Ob man dies als Bloatware bezeichnet oder einfach als notwendigen Kompromiss, darüber gehen die Meinungen auseinander, doch im Kern ist die Software nicht für kommerzielle Interessen installiert, sondern dient einem Zweck.

Ein weiteres wichtiges Missverständnis, das bei Nutzern von Linux mit Bloat zusammenhängt, ist die Verwechslung von Software, die auf der Festplatte liegt, mit Software, die tatsächlich im Arbeitsspeicher oder der CPU-Leistung Last verursacht. Software, die sich im Dateisystem befindet, aber nicht läuft, verbraucht keine aktiven Ressourcen wie RAM oder Prozessorzeit. Daher macht es wenig Sinn, sich darauf zu konzentrieren, „unnötige“ Programme nur aus Gründen der Speicherplatzersparnis zu entfernen, wenn die eingesparte Kapazität nur wenige Megabyte beträgt – ein Bruchteil dessen, was heutige Speichermedien bieten. Wer dennoch das Gefühl hat, das System sei zu langsam oder unzuverlässig, liegt der Grund häufig woanders als bei klassischer Bloatware. So nennen Experten Probleme wie falsche Konfiguration von Diensten, ineffiziente Ressourcenverteilung oder gar inkompatible Hardware als Hauptgründe.

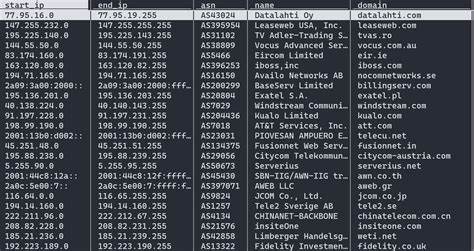

Beispielsweise kann die falsche Handhabung von Hintergrunddiensten durchaus zu erhöhtem Ressourcenverbrauch führen, was manchen Nutzern das Gefühl gibt, ihr System sei „aufgebläht“. Dies ist jedoch eher Folge eines nicht optimal konfigurierten Systems als der Grund für überflüssige Installationen. Die Linux-Gemeinschaft setzt daher viel Wert auf Transparenz und Informationsfreiheit. Da alle Pakete und Softwarequellen offen einsehbar sind, können Nutzer jederzeit prüfen, was auf ihrem System installiert ist und welche Dienste aktiv laufen. Im Gegensatz zu Windows fehlt die oftmals undurchsichtige Black-Box, in der Programme verborgen sind und heimlich starten.

Dieses Bewusstsein fördert das Vertrauen und ermöglicht es, gezielt Einstellungen vorzunehmen oder Programme zu entfernen, die tatsächlich nicht benötigt werden. Allerdings sollte man gerade als Laie auch Vorsicht walten lassen. Das Entfernen von scheinbar überflüssiger Software auf Linux-Systemen kann sich schnell negativ auswirken, wenn kritische Komponenten wie NTP-Dienste (Netzwerkzeitprotokoll) oder Systembibliotheken deinstalliert werden. Im schlimmsten Fall führt dies zu Instabilitäten oder einem nicht mehr bootfähigen System. Linux ist in diesem Punkt weniger nachsichtig und bietet selten automatische Schutzmechanismen vor den Folgen von Eingriffen in das System.

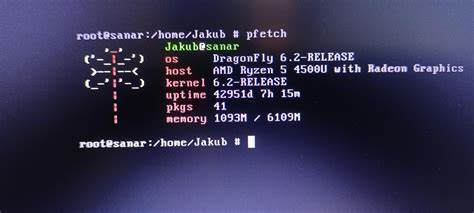

Daher ist hier eine gewisse Erfahrung oder Beratung durch erfahrene Nutzer empfohlen. Für Nutzer, die ihr Linux-System schlanker machen wollen, ist die Wahl einer sogenannten Minimalinstallation oft die beste Lösung. Viele Distributionen bieten Installationsoptionen an, bei denen lediglich das absolut Nötigste installiert wird. Darüber hinaus existiert eine Fülle von spezialisierten Distributionen oder Editionen, die bewusst auf Ressourcenschonung und schlanke Installationen ausgelegt sind. Wer auf diese Weise vorgeht, kann sein System genau an die eigenen Bedürfnisse anpassen, ohne ungewollte Ressourcenfresser zu riskieren.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Thema Bloatware in der Linux-Welt oft missverstanden wird, vor allem aufgrund von Vergleichen mit anderen Betriebssystemen wie Windows. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu überladener Software führen, sind hier schlichtweg anders. Die meiste vorinstallierte Software bei Linux hat einen klaren Anwendungszweck und ist auf das Wesentliche ausgerichtet. Echte Ressourcenprobleme entstehen meist durch Konfiguration oder spezifische Einsatzszenarien, nicht durch kommerziell motivierte Überfrachtung. Nutzer sollten daher vor allem informiert und vorsichtig agieren, wenn sie ihr System aufräumen wollen.

In der Praxis zeigt sich, dass Linux aufgrund seiner transparenten Struktur und der aktiven Community eines der Betriebssysteme ist, bei denen der Begriff Bloatware kaum greift – sie setzen stattdessen auf Benutzerkontrolle, Flexibilität und effiziente Nutzung der Systemressourcen.