Der Journalismus ist ein Eckpfeiler demokratischer Gesellschaften. Er sorgt dafür, dass Bürger informiert sind, politische Macht kontrolliert wird und gesellschaftliche Debatten auf Fakten basieren. Doch in Zeiten von Fake News, politischen Einflüssen und wirtschaftlichem Druck gerät die Glaubwürdigkeit traditioneller Medien zunehmend unter Druck. Viele Menschen sind skeptisch gegenüber Nachrichtenquellen und zweifeln, ob Berichterstattung wirklich unabhängig und ethisch ist. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Frage nach verbindlichen journalistischen Ethikstandards als dringlicher denn je.

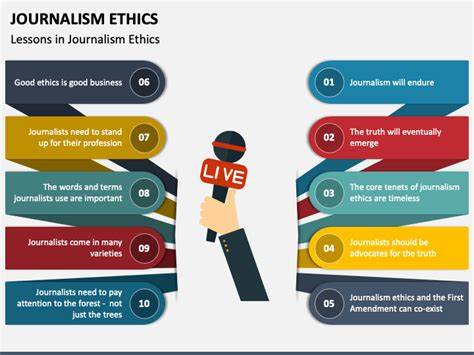

Doch während es verschiedene Kodizes und ethische Richtlinien gibt, fehlt oftmals eine öffentlich sichtbare und durchsetzbare Struktur, die das Einhalten dieser Regeln überprüft und transparent macht. Um diese Lücke zu schließen, hat ein engagierter Entwickler ein neues, freiwilliges und unparteiisches Rahmenwerk für journalistische Ethik konzipiert. Es entstand nicht aus einer journalistischen Institution oder einem etablierten Verband, sondern aus der Initiative einer Person, die die demokratische Bedeutung von ehrlichen und verantwortungsvollen Medienarbeit erkennt und selbst aktiv werden wollte. Die Intention dahinter ist keine Regulierung oder Zensur, sondern eine sichtbare Verpflichtung einzelner Journalistinnen und Journalisten sowie redaktioneller Einrichtungen, sich an ethische Prinzipien zu halten. Im Gegensatz zu bisherigen Kodizes, die vor allem als Leitlinien fungieren und oft im Verborgenen bleiben, fokussiert dieser Rahmen auf öffentliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Das bedeutet, dass Journalistinnen, Medienhäuser oder andere Akteure aus der Medienlandschaft sich freiwillig registrieren können, um ihr Engagement für ethische Standards sichtbar zu machen. Dabei wird nicht vorgegeben, wer Journalist ist oder wie Berichterstattung auszusehen hat. Vielmehr schafft das Rahmenwerk eine Vergleichsbasis für die Öffentlichkeit, um die Glaubwürdigkeit von Nachrichtenquellen besser einschätzen zu können. Vor allem in einer Zeit, in der sich Fake News viral verbreiten und die Grenze zwischen Meinung und Fakten zunehmend verschwimmt, ist eine solche Orientierungshilfe für Medienkonsumenten unerlässlich. Der Ansatz erlaubt es der Gesellschaft, nicht blind zu vertrauen, sondern informierte Entscheidungen darüber zu treffen, welchen Quellen sie Glauben schenken und welche Berichte sie kritisch hinterfragen sollten.

Gleichzeitig schafft die Initiative mehr Verantwortung bei den Akteuren selbst. Wer in diesem Rahmenwerk steht, signalisiert seine Transparenz, Integrität und die Bereitschaft, bei Verstößen auch Konsequenzen zu tragen – sei es durch Verlust der Anerkennung oder öffentliche Kritik. Ein bedeutender Vorteil des Modells ist sein freiwilliger Charakter. Niemand wird ausgeschlossen oder gezwungen, daran teilzunehmen. Gerade deshalb trägt es nicht zur Entstehung von Informationsklüften bei, sondern stärkt die Medienvielfalt, indem es zusätzliche Orientierung ohne Zensur bietet.

Für Journalistinnen und Journalisten, insbesondere auch in unterfinanzierten oder regionalen Medien, kann diese Form der Anerkennung zum wichtigen Differenzierungsmerkmal werden. Sie signalisiert Kompetenz und Haltung gegenüber Leserinnen und Lesern, die zunehmend skeptisch gegenüber standardisierten Nachrichtenkanälen sind. Der Prozess hinter dem Rahmenwerk ist bewusst offen und konsensorientiert gestaltet. Dadurch können die definierten ethischen Standards kontinuierlich weiterentwickelt werden und an gesellschaftliche sowie technologische Veränderungen angepasst werden. Dies ist besonders in Anbetracht der sich schnell wandelnden Medienlandschaft wichtig, in der neue Formate, Plattformen und Erzählweisen entstehen.

Trotz der vielen Vorteile stößt die Initiative auch auf Skepsis und Kritik. Einige befürchten, dass der Rahmenwerk-Ansatz gar auf Exklusion hinauslaufen könnte oder zu bürokratisch wäre. Andere verweisen auf historische Beispiele, in denen der Schutz von Machtpositionen an Bedeutung gewann, wenn Medien zu streng reguliert wurden. Diese Anliegen zeigen, wie wichtig es ist, diesen ethischen Rahmen neutral, transparent und partizipativ zu gestalten. Die Initiatoren betonen daher immer wieder, dass es nicht um Einschränkung von Rede- oder Meinungsfreiheit geht, sondern um den Aufbau von Vertrauen durch sichtbare Selbstverpflichtung.

Insgesamt stellt das Projekt einen innovativen und mutigen Schritt dar, um die Glaubwürdigkeit im Journalismus zu stärken. Es trägt dazu bei, einen Raum zu schaffen, in dem ethische Standards nicht nur vorgeschrieben, sondern auch nachvollziehbar und durchsetzbar werden. Gleichzeitig ist es ein Aufruf an Medienmacher und die Gesellschaft, Verantwortung aktiv wahrzunehmen und die Grundlage für eine lebendige und informierte Demokratie zu sichern. In einer Welt, in der Informationen in Sekunden um den Globus gehen und Meinungen zunehmend Einfluss auf politische Entscheidungen haben, können freiwillige, transparente Strukturen in der journalistischen Arbeit einen wichtigen Beitrag leisten. Sie bieten die Chance, Vertrauen wieder aufzubauen und Medien als vertrauenswürdige Quellen in der öffentlichen Wahrnehmung zu etablieren.

Nur so kann der Journalismus seine Rolle als „vierte Gewalt“ uneingeschränkt erfüllen – kritisch, unabhängig und ethisch verantwortungsvoll.