Die menschliche Kognition ist ein komplexes Geflecht aus Wahrnehmung, Denken und Erinnern – Prozesse, die scheinbar mühelos ineinandergreifen, um unser Erleben der Welt zu gestalten. Douglas R. Hofstadter, ein bedeutender Forscher auf dem Gebiet der kognitiven Wissenschaften, hat die These aufgestellt, dass Analogie nicht nur ein Teilgebiet des Denkens ist, sondern dass Analogie das eigentliche Herzstück der Kognition darstellt. Diese Sichtweise stellt traditionelle Auffassungen von Denken, die oft auf lineare Logik oder Problemlösungen fokussieren, grundlegend in Frage und öffnet neue Perspektiven auf die Natur des menschlichen Geistes. In den folgenden Ausführungen nehmen wir Hofstadters Argumentation genauer unter die Lupe und zeigen, wie Analogien unser Verstehen, Erinnern und Weltbild prägen.

Hofstadter argumentiert eindringlich gegen die herkömmliche Vorstellung, Analogie sei lediglich eine spezielle Form des logischen Denkens oder eine Randerscheinung bei der Problemlösung. Stattdessen vergleicht er Analogien mit dem „blauen Himmel“, der das gesamte Gebiet der Kognition durchdringt. Unter dieser Metapher versteht er, dass unsere Gedanken nicht isoliert sind, sondern sich fortwährend in einem Netzwerk von gegenseitigen Bezügen bewegen, das im Kern analogisches Denken ist. Jedes Konzept, so Hofstadter weiter, ist ein Bündel von Analogien, und unsere geistigen Prozesse bestehen im Wechselspiel zwischen diesen Bündeln. Dieses dynamische Umschalten von einem Konzept zum anderen anhand analoger Verbindungen bildet das Fundament unseres Denkens.

Ein zentrales Element bei diesem Verständnis ist der Prozess des sogenannten Chunkings – also das Zusammenfassen kleinerer Informationseinheiten zu größeren, bedeutungsvolleren Einheiten. Für Hofstadter erklärt dieser Prozess unter anderem, warum Babys keine dauerhaften Erinnerungen an frühe Ereignisse besitzen. Babys verfügen noch nicht über ausreichend groß dimensionierte mentale Chunks, um Erlebnisse als zusammenhängende, erinnerbare Ganzheiten zu erfassen. Ihre Wahrnehmung gleicht einem zufällig wandernden Schlüsselloch, durch das nur Fragmente der Wirklichkeit dringen. Erst mit zunehmender Erfahrung wachsen die Kategorien und Chunks, sodass komplexe Erinnerungen überhaupt erst möglich werden.

Die Bedeutung von Analogien zeigt sich auch bei der Wahrnehmung und Kategorisierung der Umwelt. Wahrnehmung ist, so Hofstadter, nichts anderes als kognitive Verarbeitung, bei der eingehende sensorische Informationen aktiviert werden und bekannte mentale Kategorien hervorgebracht werden. Diese Kategorien sind nie exakt auf eine Situation übertragbar, sondern werden in einem fluiden Prozess von Abgleichung und Anpassung auf neue Gegebenheiten angewandt. Dieses flexible Abgleichen von Ähnlichkeiten und Differenzen ist die Essenz der Analogiebildung. Wenn wir etwa ein Objekt sehen und es als „Stuhl“ bezeichnen, greifen wir auf eine Kategorie zurück, deren Definition nie einen starren, für alle gleichen Umriss hat, sondern die immer ein Netz von Analogien zwischen bekannten und neuen Exemplaren ist.

Doch Analogie ist nicht nur auf einzelne Wörter oder einfache Kategorien beschränkt. Hofstadter illustriert dies durch eine Vielzahl von sprachlichen Einheiten – von einfachen Substantiven über zusammengesetzte Wörter bis hin zu komplexen Redewendungen und Sprichwörtern. Jedes dieser sprachlichen Elemente verweist auf einen mentalen Kategorisierungsprozess, der erhebliche Variabilität und Flexibilität aufweist. Die Bedeutungsgrenzen sind oft unscharf, und unterschiedliche Sprecher fassen dieselbe Bezeichnung je nach Kontext oder individueller Erfahrung unterschiedlich auf. Die Kategorie „shadow“ (Schatten) etwa fasst je nach Situation verschiedenartige Bedeutungen zusammen – vom einfachen optischen Phänomen bis hin zu metaphorischen Bedeutungen wie „im Schatten stehen“ oder einem „Nachwirkungen hinterlassen“.

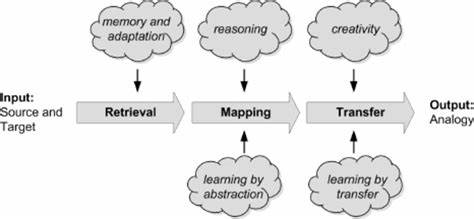

Die Vielschichtigkeit von Konzepten widerspiegelt sich auch in polysemen Begriffen, deren Bedeutung nicht als monolithische Einheit vorliegt, sondern als komplexes Gebilde mit verschiedenen Zentren und Verbindungen – einem Molekül mit mehreren Atomen anstelle eines einfachen kugelförmigen Kerns. Dies verdeutlicht, dass menschliche Kategorien keine perfekten, klar abgrenzbaren Räume sind, sondern viel mehr fließende und multidimensionale Bereiche, die sich durch Analogien miteinander verbinden und durch Überlagerungen entstehen. Hofstadters Konzept des „zentralen kognitiven Loops“ – der zyklische Prozess von Aktivierung, Abruf, Entpackung und erneuter Wahrnehmung von Gedächtnisinhalten – beschreibt, wie Analogiebildung im Gehirn organisiert sein könnte. Ein Gedächtnisknoten wird aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen, im Arbeitsgedächtnis teilweise aufgespalten und mit Assoziationen belegt, die ihrerseits weitere Abrufe auslösen, wodurch ein dynamischer Denkprozess entsteht. Dieser Prozess ist jedoch nicht zufällig oder unkontrolliert.

Vielmehr wird er durch die individuellen Vorlieben eines Menschen, seine Themen, Werte und Interessen geleitet – eine innere Zielorientierung, die sich in der selektiven Wahrnehmung und Interpretation der Welt widerspiegelt. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Hofstadters Sichtweise betrifft die Sprache. Diese stellt nicht nur ein Kommunikationsmittel dar, sondern fungiert zugleich als gesellschaftlicher Filter und Kanal für kognitive Strukturen – jene „perzeptuellen Attraktoren“, die bestimmen, welche Kategorien wir hervorheben und welche wir weniger beachten. Ohne geeignete sprachliche oder kulturelle Labels bleiben manche Phänomene unsichtbar, obwohl sie vielleicht überall präsent sind. So erklärt sich, dass neue Begriffe wie „Burnout“ oder „Micromanaging“ es ermöglichen, Situationen erstmals klar wahrzunehmen und kognitiv zu verankern.

Das Verhältnis von Sprache und Denken verweist auch auf das Wesen der Kommunikation als Transport und Rekreation von Gedanken. Hofstadter beschreibt Sprache als stark komprimierten Ausdruck komplexer mentaler Tänze, die beim Empfänger durch das „Wasser hinzufügen“ reaktiviert und neu interpretiert werden. Kommunikation ist dabei keine einfache Eins-zu-eins-Übertragung, sondern ein Verschmelzen von Metaphern und Analogien, die innerhalb unterschiedlicher mentaler Welten verhandelt werden müssen. Ein besonders eindrückliches Beispiel für die Komplexität analoger Transformation bietet Hofstadter im Kontext der literarischen Übersetzung. Die Übertragung von Pushkins Roman in Versen Eugène Onégin vom Russischen ins Englische verlangt nicht nur eine formale Anpassung an Rhythmus und Reimschema, sondern auch die Rekonstruktion von inhaltlicher Bedeutung, emotionaler Stimmung und kultureller Färbung.

Jeder Übersetzer trifft Kompromisse zwischen literaler Genauigkeit, Klangmuster oder dem Funken der Originalstimmung. Die Übersetzung ist demnach selbst eine analoge kreative Neuschöpfung, deren Qualität durch die Fähigkeit bestimmt wird, Analogien zwischen Quell- und Zielsprache zu konstruieren und zu gestalten. Schließlich wirft Hofstadter einen kritischen Blick auf klassische Theorien des Denkens wie den Assoziationismus oder das Konzept des „cartesianischen Theaters“, in dem das Bewusstsein als Zuschauer eines Innenkinos verstanden wird. Seine Hypothese verweist auf einen komplexen, aber realisierbaren Mechanismus, der das Wechselspiel von Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, das Mustererkennen und das dynamische Entpacken von kognitiven Chunks verbindet, ohne in endlose homunkuläre Regressionen abzurutschen. Zusammenfassend zeigt sich, dass Analogiebildung weit mehr ist als ein Werkzeug unter vielen – sie ist vielmehr der grundlegende Baustein aller menschlichen Kognition.

Sie ermöglicht es uns, neue Situationen zu verstehen, komplexe Konzepte zu formen, Erinnerungen miteinander zu verknüpfen und in der Sprache Bedeutungen zu erschaffen, weiterzugeben und neu zu interpretieren. Hofstadters Arbeit lädt dazu ein, das Denken als einen lebendigen Strom permanenten analogischen Verhandelns zu betrachten – einen Tanz, der in allen Facetten unseres Geistes zugegen ist und der das Wesen dessen ausmacht, was es bedeutet, menschlich zu sein.