In den letzten Jahren hat die Nutzung von Drohnen rasant zugenommen – sei es im Freizeitbereich, durch kommerzielle Anwendungen oder im militärischen Kontext. Während diese kleinen, ferngesteuerten Fluggeräte viele positive Möglichkeiten eröffnen, birgt ihre Verbreitung auch erhebliche Sicherheitsrisiken. Vor allem die zunehmende Anzahl unautorisierter oder böswilliger Drohneneinsätze stellt eine neue Herausforderung dar, der moderne Anti-Drohnen-Systeme begegnen müssen. Diese Technologien setzen neue Maßstäbe beim Schutz kritischer Infrastruktur, öffentlicher Veranstaltungen sowie militärischer Einrichtungen und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Gefahrenabwehr. Die Bedrohungen durch Drohnen sind vielfältig.

Sie reichen von Luftfahrtbehinderungen an Flughäfen über Spionage und Sabotage bis hin zu terroristischen Angriffen. Drohnen können sensible Orte wie Atomkraftwerke, Gefängnisse oder Regierungsgebäude unerlaubt überfliegen und dabei Informationen sammeln oder gefährliche Nutzlasten transportieren. Die Möglichkeit, diese unbemannten Fluggeräte ohne direkte menschliche Kontrolle einzusetzen, erschwert eine frühzeitige Identifikation und Reaktion erheblich. Zudem sind die Kosten und die technische Zugänglichkeit von Drohnen so gering, dass auch kriminelle oder feindliche Akteure jederzeit angreifen können. Traditionelle Mittel der Luftabwehr stoßen bei der Bekämpfung solcher Drohnen an ihre Grenzen.

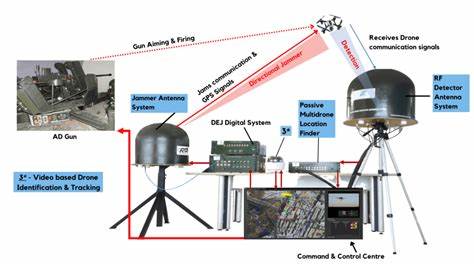

Das einfache Abschießen mit Projektilen birgt das Risiko, dass herabstürzende Trümmer Menschen oder Eigentum gefährden. Deshalb sind neue Konzepte und Technologien gefragt, die Drohnen bestmöglich neutralisieren, ohne dabei das Umfeld zu schädigen. Eine der effizientesten Verteidigungsstrategien sind elektronische Gegenmaßnahmen. Dazu gehört das sogenannte Jamming, bei dem die Steuerungssignale zwischen Drohne und ihrem Piloten gezielt gestört werden. Durch das Blockieren der Funkfrequenzen verlieren Drohnen die Kontrolle und können dazu gebracht werden, sicher zu landen oder zu ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren.

Jamming ist technisch vergleichsweise einfach umzusetzen, allerdings gibt es auch Nachteile. Die elektromagnetischen Störungen betreffen oft nicht nur das Zielgerät, sondern können auch andere wichtige Kommunikationssysteme wie Notrufdienste, Mobiltelefone oder Luftverkehrskontrollen beeinträchtigen, was in sensiblen Bereichen problematisch ist. Eine weitere innovative Methode besteht im physischen Abfangen durch sogenannte Netzdrohnen. Hierbei kommen speziell ausgerüstete Drohnen zum Einsatz, die kleinere Drohnen mit Netzen einfangen und damit außer Gefecht setzen können. Dies erlaubt eine gezielte und präzise Neutralisierung, ohne größeren Schaden im Realeinsatz zu verursachen.

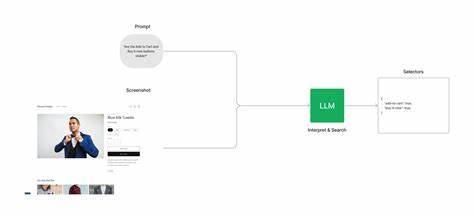

Diese Technik gewinnt insbesondere bei der Absicherung von Veranstaltungen und in städtischen Gebieten an Bedeutung. Das israelische Unternehmen D-Fend Solutions hat mit seinem System EnforceAir eine weltweit beachtete Lösung entwickelt. Hierbei wird die Kontrolle über das fremde Fluggerät technisch übernommen, ohne es zu zerstören. Nach der Erkennung eines unerlaubten Eindringlings in einen geschützten Luftraum übernimmt die Anti-Drohnen-Technologie das Kommando. Dies ermöglicht nicht nur eine sichere Landung der Eindringlingsdrohne, sondern bietet auch die Möglichkeit, das Fluggerät anschließend zur Untersuchung und Identifikation zurückzugeben.

Gerade aus Sicht von Sicherheitsbehörden ist dies ein erheblicher Vorteil, da so Täterprofile und Techniken erfasst werden können. Trotz der fortschrittlichen Hack- und Übernahmestrategien stellen militärische Drohnen eine besondere Herausforderung dar. Diese sind häufig mit umfangreichen Cyberabwehrmaßnahmen ausgestattet, die den Zugriff wesentlich erschweren oder gar verhindern. Daher ist das Verteidigungsspektrum breit gefächert und muss je nach Einsatzgebiet und Bedrohungslage angepasst werden. Die Kombination verschiedener Anti-Drohnen-Technologien verspricht die besten Schutzwirkungen.

Neben der technischen Seite ist auch der rechtliche Rahmen von großer Bedeutung. In vielen Ländern entsprechen die bestehenden Gesetze nicht mehr den aktuellen Herausforderungen, die unbemannte Fluggeräte mit sich bringen. Insbesondere lokale und staatliche Sicherheitsbehörden stoßen in ihrem Einsatz von Anti-Drohnen-Systemen auf Einschränkungen aufgrund von veralteter Gesetzgebung, die vor allem für bemannte Luftfahrzeuge entworfen wurde. Die Anpassung der Rechtsgrundlagen ist notwendig, um die Nutzung dieser Technologien zu erleichtern und gleichzeitig Datenschutz sowie Bürgerrechte zu wahren. Es bedarf zudem verstärkter Öffentlichkeitsarbeit, um Hobby-Drohnenpiloten und kommerzielle Nutzer über ihre Pflichten und die geltenden Regeln aufzuklären.

Da viele unerlaubte Drohnenflüge auf Unwissenheit beruhen, kann ein höheres Bewusstsein der Bevölkerung einen wesentlichen Beitrag zur Prävention leisten. Politisch setzen sich inzwischen mehrere Abgeordnete und Fachleute für eine Erleichterung des Zugangs von staatlichen Stellen zu genehmigten Anti-Drohnen-Systemen ein, insbesondere im Hinblick auf Großveranstaltungen und die Absicherung kritischer Infrastruktur. Kooperationen zwischen Regierung, Industrie und Sicherheitsbehörden sind dabei essentiell, um innovative Technologien zu fördern und flächendeckend einzuführen. Die stetig steigende Zahl von sichtbaren Drohnenvorfällen, etwa im zivilen Luftraum in New Jersey oder bei prominenten öffentlichen Events, unterstreicht den dringenden Bedarf an effektiven Schutzmaßnahmen. Hierbei werden Anti-Drohnen-Systeme zunehmend zum festen Bestandteil einer ganzheitlichen Sicherheitsstrategie.

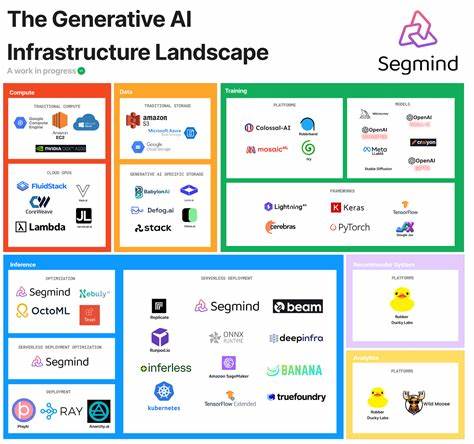

Die Weiterentwicklung von Gegentechnologien, sowohl im Bereich der Detektion als auch der Abwehr, ist ein dynamischer Prozess. Künstliche Intelligenz, verbesserte Sensorik und automatisierte Reaktionsmechanismen spielen eine immer größere Rolle. Ziel ist es, Drohnen frühzeitig zu identifizieren, ihr Verhalten präzise zu analysieren und entsprechend angemessen zu reagieren – ohne dabei die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer oder Menschen am Boden zu gefährden. Darüber hinaus eröffnet der Trend zu modular aufgebauten Anti-Drohnen-Lösungen die Möglichkeit, Systeme unkompliziert auf individuelle Einsatzbedürfnisse zu konfigurieren. Mobile Einsatzgeräte, die etwa auf Fahrzeugen oder Drohnenplattformen montiert sind, erhöhen die Flexibilität in der Gefahrenabwehr erheblich.