Das Thema Gewichtsverteilung und Begrenzungen ist nicht nur in der Physik und im Ingenieurwesen von Bedeutung, sondern auch in der Welt der mathematischen Puzzles und Logikrätsel gewinnt es zunehmend an Attraktivität. Ein klassisches und stark diskutiertes Rätsel beschäftigt sich mit einer Menge von Gewichten, die alle eine maximale Masse von 10 Kilogramm nicht überschreiten. Die Fragestellung lautet dabei, wie groß die Gesamtmasse dieser Gewichte sein kann, wenn man die gesamte Menge in zwei beliebige Gruppen aufteilt, wobei eine Gruppe niemals mehr als 10 Kilogramm wiegt. Der erste Gedanke führt schnell zu einer einfachen Beobachtung: Wenn alle Einzelgewichte kleiner oder gleich 10 Kilogramm sind, dann könnte man auf den Gedanken kommen, ihre Summe sei unbeschränkt oder zumindest sehr groß. Doch die Bedingung, dass eine Gruppe der Aufteilung niemals über 10 Kilogramm wiegen darf, schränkt die Gesamtsumme maßgeblich ein.

Dieses paradoxe Verhalten zeigt sich auch in vielen praktischen Anwendungssituationen, zum Beispiel beim Gewichtstransport, bei Verpackungen oder bei der Lastenverteilung in Logistik und Materialwissenschaften. Der Kern des Problems besteht darin, die Obergrenze der Summe aller Gewichte herauszufinden, die unter dieser strikten Bedingung funktioniert. Man kann sich dies vorstellen wie eine Waage, in der man Gewichte auf zwei Seiten verteilt. Dabei darf das maximale Gewicht auf einer Seite nie mehr als 10 Kilogramm betragen – und zwar in jeder erdenklichen Verteilung. Dies führt zu einer Herangehensweise, die oft mit der Theorie der Mengen und Kombinationen innerhalb der Mathematik zusammenhängt.

Eine formale Betrachtung zeigt, dass das Rätsel ein bekanntes Problem der Teilsummenverteilung in der Kombinatorik berührt. Unter der Voraussetzung, dass alle Gewichte getrennt betrachtet nicht mehr als 10 Kilogramm wiegen und jede beliebige Zweiteilung des Satzes auf eine Gruppe mit höchstens 10 Kilogramm trifft, muss die Gesamtmasse eine bestimmte Grenze besitzen. Andernfalls ließe sich eine Aufteilung finden, bei der beide Seiten über 10 Kilogramm liegen, was gegen die Bedingung verstoßen würde. Bei näherer Inspektion wird klar, dass die maximale Anzahl der Gewichte erhöht wird, wenn es viele kleine Einzelgewichte gibt, da diese die Summe nicht zu stark ansteigen lassen. Allerdings darf kein Gewicht über 10 Kilogramm liegen, was für eine Limitierung sorgt.

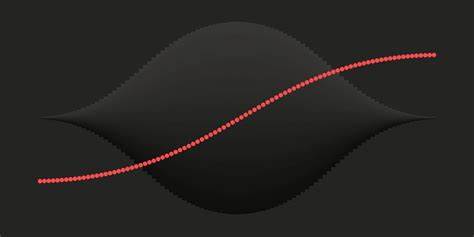

Dies weckt den Gedanken, wie man Gewichte am besten so anordnet oder wählt, dass die Summe maximiert wird, ohne die Gruppenbegrenzung zu überschreiten. Das Resultat, das in mathematischen Fachkreisen und Puzzles beschrieben wird, lautet: Die größte mögliche Gesamtmasse des Gewichtssatzes beträgt genau 20 Kilogramm. Diese Zahl ist auf den ersten Blick überraschend, da man intuitiv eine höhere Summe erwarten könnte. Doch jede mögliche Aufteilung dieser Gewichte führt dazu, dass eine Gruppe höchstens 10 Kilogramm wiegt – genau an der Grenze zu 20 Kilogramm Gesamtgewicht. Dieses Ergebnis lässt sich durch ein einfaches Gegenbeispiel überprüfen.

Angenommen, die Gesamtsumme wäre größer als 20 Kilogramm, sagen wir 21 Kilogramm. Dann muss es möglich sein, die Gewichte so aufzuteilen, dass beide Gruppen mehr als 10 Kilogramm wiegen. Dies widerspricht der Bedingung. Somit bleibt der Wert von 20 Kilogramm als theoretische Obergrenze bestehen. Die Intuition hinter diesem Resultat kann anhand folgender Überlegung verstanden werden: Wenn man die ganze Menge in zwei Gruppen teilt und die geringere Gruppe stets mindestens halb so schwer wiegt wie die andere, bleibt jede Seite unter 10 Kilogramm.

Daher darf die Gesamtsumme nicht größer als das Doppelte von 10 Kilogramm sein, was wieder zu 20 Kilogramm führt. Dieser Gedanke lässt sich auf viele praktische Szenarien übertragen. Im Logistikbereich beispielsweise ist es entscheidend, Güter so zu verpacken oder zu verteilen, dass keine einzelne Einheit eine bestimmte Lastgrenze überschreitet. Die vorgestellte Theorie hilft bei der Gestaltung solcher Systeme und beim Verständnis der Grenzen, die physikalische und betriebliche Anforderungen setzen. Darüber hinaus regen solche mathematischen Rätsel das analytische Denken an und zeigen, wie abstrakte Prinzipien im Alltag wirksam werden.

Sie demonstrieren eine Balance zwischen Maximierung von Ressourcen und Festlegung von Restriktionen. Die Verbindung zwischen reiner Logik und ihren Anwendungen macht diese Puzzles langfristig interessant und wertvoll. Die Erforschung dieses Problems erstreckt sich auch auf weiterführende Fragestellungen, etwa wie sich die Obergrenze bei anderen Grenzwerten verändert oder wie zusätzliche Bedingungen wie unterschiedliche Gewichtsklassen die Gesamtsumme beeinflussen. Solche Variationen sind Teil der mathematischen Forschung und haben teils auch eine Bedeutung in Bereichen wie der Informatik, wo Speicher- oder Kapazitätsgrenzen berücksichtigt werden müssen. Letztendlich zeigt die Untersuchung der Gewichtsgrenze eindrucksvoll, wie mathematische Überlegungen anhand eines einfachen Szenarios komplexe Einsichten liefern können.

Die Kombination aus Gewichtsbegrenzung, Aufteilungsregeln und maximaler Gesamtmasse führt zu einer faszinierenden Herausforderung, die durch abstraktes Denken und logische Argumente gemeistert wird. Die allgemeine Erkenntnis, dass sich die maximale Gesamtsumme bei 20 Kilogramm einpendelt, lehrt uns, dass Beschränkungen zwar limitierend wirken, aber auch helfen, optimale Lösungen unter vorgegebenen Rahmenbedingungen zu finden. Diese Balance zwischen Freiheit und Regulation spielt in vielen Bereichen des Lebens und der Wissenschaft eine zentrale Rolle. Insgesamt hat das Thema der Gewichtsgrenze nicht nur eine mathematische Eleganz, sondern auch eine praktische Relevanz. Es inspiriert dazu, komplexe Probleme strukturiert anzugehen und die Grenzen des Machbaren unter scheinbar einfacheren Prämissen zu erkunden.

Die Faszination dieser Fragestellung bleibt bestehen, da immer neue Perspektiven und Anwendungen entdeckt werden können, die das Verständnis von Gewicht, Masse und deren Verteilung vertiefen.