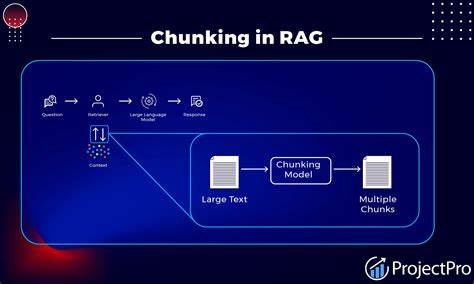

In der digitalen Ära, in der Datenmengen exponentiell wachsen, ist die Suche nach effizienten und skalierbaren Methoden zur Speicherung und Abfrage von Informationen von entscheidender Bedeutung. Traditionelle Vektor-Datenbanken, die vor allem bei der Verwaltung von semantischen Textrepräsentationen eine wichtige Rolle spielen, stoßen oft an ihre Speicher- und Performancegrenzen. Genau hier setzt eine überraschende Innovation an – eine Vektor-Datenbank, die versehentlich durch die Anwendung moderner Videokompressionstechnologien entstanden ist und das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir große Wissensbestände speichern und abrufen, grundlegend zu verändern.Die Idee ist ebenso genial wie einfach: Anstatt Textinformationen direkt als Vektoren in großen Datenbanken zu speichern, wird jeder Textabschnitt als QR-Code visualisiert und in einzelne Frames eines MP4-Videos eingebettet. Moderne Videocodecs, die dafür bekannt sind, repetitive visuelle Muster extrem effizient zu komprimieren, sorgen für eine drastische Reduktion des Speicherplatzes.

Diese ungewöhnliche Kombination aus Visualisierung und Videokompression ermöglicht es, Millionen von Textschnipseln in einem einzigen Video zu speichern und dennoch innerhalb von Millisekunden semantische Suchanfragen darauf durchzuführen.Bei genauerer Betrachtung ist klar, dass Videokompression auf jahrzehntelanger Forschungstechnologie basiert, die ständig verfeinert wurde. Codecs wie H.264, H.265 und der neue AV1 wurden entwickelt, um riesige Videodatenmengen bei minimalem Qualitätsverlust zu speichern.

Die Idee, diese Technologie für die Kompression von QR-Code-Bildern zu nutzen, ist revolutionär, denn diese Muster bestehen aus sich wiederholenden Pixelstrukturen, die perfekt für die Optimierungen moderner Videoalgorithmen geeignet sind. Somit wird der Speicherbedarf im Vergleich zu klassischen Vektor-Datenbanken um das Fünfzig- bis Hundertfache reduziert, was eine neue Ära der Portabilität und Effizienz einläutet.Ein weiterer großer Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Einfachheit und Zugänglichkeit der Infrastruktur. Während herkömmliche Vektor-Datenbanken oft komplexe Serverlandschaften, Datenbank-Cluster oder Container-Umgebungen benötigen, um performant zu arbeiten, kommen die hier verwendeten Speicher- und Suchmechanismen ohne jegliche Serverinfrastruktur aus. Es reicht ein einfacher Python-Code, der MP4-Dateien liest und QR-Codes dekodiert, um Texte abzurufen.

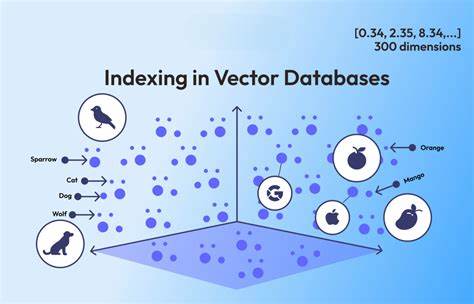

Dies führt zu einer sehr niedrigen Einstiegshürde und macht die Technologie ideal für lokale und offline Anwendungen, bei denen weder hohe Bandbreiten noch ständig verfügbare Server notwendig sind.Doch wie funktioniert die Suche in so einer Video-Datenbank? Hier spielt ein intelligentes Indexing eine zentrale Rolle. Semantische Suchanfragen werden zunächst mithilfe moderner Embedding-Modelle in Vektoren umgewandelt, die dann mit einem Index abgeglichen werden, um passende Video-Frame-Positionen zu bestimmen. Sobald ein passender Frame ermittelt wurde, kann dieser direkt angesprungen, der eingelagerte QR-Code dekodiert und der Originaltext blitzschnell extrahiert werden. Diese Methode sorgt für eine beispiellose Geschwindigkeit auch bei Millionen von Textstücken.

Im praktischen Einsatz eröffnet diese Technologie vielfältige Möglichkeiten. So können etwa umfangreiche Dokumentationen, Handbücher, eBooks oder Forschungsdatenbestände als einzelne Videos abgespeichert werden und sind trotzdem sofort durchsuchbar. Entwickler haben sogar Beispiele geschaffen, die den Import ganzer PDF-Bibliotheken ermöglichen sowie interaktive Web-Interfaces, die eine komfortable Navigation und Abfrage der Video-Datenbanken erlauben. Besonders für Unternehmen, die eine schlanke, leicht wartbare und lokal nutzbare Wissensbasis benötigen, stellt Memvid – das Projekt hinter dieser Innovation – eine zukunftsweisende Lösung dar.Für viele überraschend ist der Aspekt, dass sich diese Technik trotz ihrer Neuartigkeit auf zukünftige Entwicklungen stützt und bereits heute von kommenden Codec-Generationen profitiert.

Neue Videokompressionstechnologien wie AV1 oder H.266 werden den Speicherbedarf weiter minimieren, ohne dass der zugrundeliegende Code angepasst werden muss. Damit ist die Lösung nicht nur effizient, sondern auch zukunftssicher. Ein weiterer spannender Schritt wird die Implementierung von Funktionen sein, die das schrittweise Hinzufügen von Daten in Echtzeit ermöglichen, sogenannte Living-Memory Engines, die Wissen kontinuierlich erweitern und in der Anwendung eine nie dagewesene Flexibilität bieten.Natürlich wirft diese innovative Nutzung von Videokompression auch Fragen auf.

Zum Beispiel wie sich solche Video-Datenbanken bei sehr großen Datenmengen im Vergleich zu optimierten Vektor-Datenbanken wie FAISS oder Milvus schlagen. Erste Performance-Tests zeigen, dass bei der Suche über eine Million Textabschnitten Antwortzeiten unter 100 Millisekunden erreicht werden – ein Wert, der für viele Anwendungen bereits höchst praxisrelevant ist. Zudem profitiert die Video-basierte Lösung von der zugrundeliegenden Hardware- und Codec-Optimierungen, die über Jahrzehnte für Videoanwendungen perfektioniert wurden.Ein weiterer Vorteil liegt in der Portabilität der Daten. Das Speichern und Teilen eines einzigen MP4-Videos ist deutlich einfacher und universeller als der Umgang mit Datenbank-Backups, speziellen Indexdateien oder Cloud-Diensten.

Jedes Endgerät, das Video abspielen kann, kann auch den darin enthaltenen Wissensspeicher darstellen – ganz ohne zusätzliche Software oder Netzwerkverbindungen. Dies macht die Technik gerade für den Offline-Einsatz oder für Bereiche ohne zuverlässige Internetanbindung äußerst attraktiv.Darüber hinaus lässt sich durch die Kombination von Video-Indizierungsmöglichkeiten und semantischer Suche ein Weg für künftige Anwendungen skizzieren, die etwa Zeitreisen durch Wissen ermöglichen. Nutzer könnten zu jedem beliebigen Wissenstand zurückspringen oder Wissensstände verzweigen, um unterschiedliche Szenarien zu simulieren. So entstehen völlig neue Formen der Wissensarchivierung und -bearbeitung, die weit über das hinausgehen, was klassische Datenbanksysteme heute leisten.

Für Entwickler offenbart sich mit dieser Herangehensweise ein neues Feld voller Möglichkeiten. Die Kombination aus KI, Embeddings, QR-Code-Erzeugung, Videocodierung und Indizierung stellt eine interessante Schnittstelle dar, die für Innovationen in den Bereichen Knowledge Management, Chatbots, digitale Assistenten oder sogar edukative Tools genutzt werden kann. Die einfache Bedienung über gängige Programmiersprachen wie Python macht den Einstieg für Programmierer mit den unterschiedlichsten Hintergründen zugänglich.Zusammenfassend zeigt sich, dass die kreative Verwendung von Videokompression zur Bildung einer Vektor-Datenbank nicht nur ein praktischer Hack ist, sondern eine tiefgreifende Innovation mit langfristigem Potenzial darstellt. Durch die Kombination von technologischer Tiefe, Effizienz und praktischer Nutzbarkeit rückt die Idee einer portablen, schnellen und skalierbaren Wissensdatenbank in greifbare Nähe.

Die Zukunft der Datenarchivierung könnte so aussehen, dass Wissen nicht mehr nur in Datenbanktabellen gespeichert wird, sondern als nahtlos durchsuchbares, komprimiertes Video auf jedem Gerät verfügbar ist. Dieses Konzept lädt dazu ein, das Denken über Datenstrukturen und ihre Speicherung neu zu definieren – und zeigt eindrucksvoll, dass Innovation manchmal aus ganz unerwarteten Richtungen kommt.