Die Welt der Literatur und Wissenschaft verschmilzt auf höchst innovative Weise in Christian Böks Xenotext-Experiment, das die Grenzen der menschlichen Kreativität und Technik neu definiert. Was vor mehr als zwanzig Jahren als visionäres Unterfangen begann, hat es geschafft, die Vision eines biologisch selbstreplizierenden Gedichts Wirklichkeit werden zu lassen – eingebettet in die DNA eines außergewöhnlichen Bakteriums, das zu den widerstandsfähigsten Lebewesen auf unserem Planeten zählt. Christian Bök, ein bekanntes Genie der experimentellen Poesie, ist außerdem berühmt für seine früheren ungewöhnlichen Werke, wie etwa ein Buch, in dem jeder Abschnitt ausschließlich mit einem bestimmten Vokal geschrieben wurde. Doch das Xenotext-Projekt übertrifft all seine bisherigen Arbeiten um ein Vielfaches, denn hier trifft Wortekunst direkt auf molekulare Biologie. Ziel war es, nicht nur einen Text, sondern einen vollständigen Dialog in das Erbgut eines Bakteriums einzuschreiben und durch wachstumsbedingte biologische Prozesse lebendig werden zu lassen.

Die beiden Hauptakteure dieser literarisch-biologischen Choreografie tragen klangvolle Namen: Orpheus und Eurydice. Orpheus stellt die DNA-Sequenz dar, die nicht nur den geschriebenen Text verkörpert, sondern zugleich als funktionsfähiges Gen fungiert. Eurydice hingegen ist das Protein, das von diesem Gen kodiert wird, also die Antwort in diesem biochemischen Zweigespräch, das somit eine poetische Zirkularität und Dialogstruktur innerhalb einer lebendigen Zelle möglich macht. Zudem wurde das Protein so designt, dass es rot fluoresziert und so eine wahrnehmbare Verbindung zwischen literarischem Bild und biologischer Realität herstellt. Die Umsetzung begann mit dem häufig verwendeten Bakterium Escherichia coli, das als Modellorganismus diente, um die technische Machbarkeit zu überprüfen.

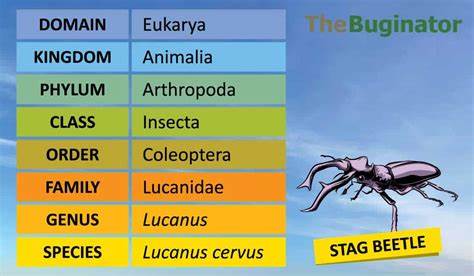

Doch der wahre Star des Projektes heißt Deinococcus radiodurans, oft liebevoll als „Conan das Bakterium“ bezeichnet. Dieses außergewöhnliche Mikroorganismus ist bekannt für seine unglaubliche Resistenz gegenüber extremsten Umweltbedingungen – es überlebt hohe Strahlendosen, extreme Hitze, Trockenheit und sogar das Überleben in einem Kristall über Jahrtausende hinweg. Diese Robustheit versprach das ideale biologische Medium, um den poetischen Gen-Code dauerhaft zu sichern. Bök und sein Team standen vor gewaltigen Herausforderungen. Die molekularbiologischen Techniken, die es ursprünglich benötigte, waren schlichtweg noch nicht entwickelt oder unwirksam, als das Projekt anlief.

Um dennoch Fortschritte zu erzielen, eignete sich Bök autodidaktisch das notwendige Wissen in Genetik, Proteomik und Programmierung an und arbeitete eng mit Wissenschaftlern zusammen. Sogar Supercomputer kamen zum Einsatz, um die komplexen genetischen Sequenzen so zu gestalten, dass sie sowohl funktional als auch poetisch kohärent blieben. Die Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst ist hier in einer höchst unkonventionellen Weise sichtbar. Während der Großteil der wissenschaftlichen Forschung einen praktischen Nutzen anstrebt, steht beim Xenotext allein die schöpferische Expression im Vordergrund. Das hat manche Beobachter erstaunt bis irritiert, denn es zeigt, wie die Kunst mittlerweile die Wissenschaft lenken kann – ein Umkehrschluss zu den jahrhundertealten Rollenbildern.

Wissenschaft wird zum Werkzeug für Kunst, und nicht umgekehrt. Die erste Phase des Xenotext-Experiments zeigte erste Erfolge: Eurydice fluoreszierte tatsächlich, doch die kodierten Worte gerieten teilweise durcheinander. Im zweiten Schritt jedoch wehrte sich Deinococcus hartnäckig gegen die genetische Manipulation und zerstörte den eingeschleusten Code oder verhinderte dessen Expression. Ein Wesen, das seine genetischen Karten auf bewährte Weise spielt und sich nicht gerne in seine eigenen Abläufe hineinreden lässt. Trotz Hilflosigkeit zahlreicher Skeptiker gab Christian Bök das Unterfangen nie auf.

Nachdem er andere Projekte verfolgte und eine Zeit lang räumlich und kreativ ihre Wege unterschiedlich gingen, gelingt es ihm schließlich, 2025 den Xenotext in Deinococcus radiodurans zum Leben zu erwecken. Das Poem lebt also nicht nur als statischer Code auf Papier, sondern auf mikroskopischer Ebene in einem Wesen, das buchstäblich alles überleben kann – Strahlungskatastrophen, Feuerbombardements, extreme Temperaturschwankungen und sogar das Vakuum des Weltraums. Mit dieser Leistung hebt Bök den Begriff der künstlerischen Unsterblichkeit auf eine neue Dimension: Sein Werk könnte Milliarden von Jahren in den Genen von Conan ruhen, vielleicht entdeckt von außerirdischen Zivilisationen oder, in naherer Zukunft, Lesern der Zukunft, die neugierig in der Oregondeerten Wüste graben. Darüber hinaus sind die späteren Teile seines Projektes eine faszinierende Verflechtung verschiedener Themen. Bök integriert Konzepte der Raumfahrt, diskutiert die Fermi-Paradox-Theorie und verweist auf die außerirdischen Ursprünge des Bakteriophagen φX174 – eine Verbindung von wissenschaftlicher Forschung, spekulativer Fiktion und klassischer europäischer Poesie.

Zugleich wirft das Xenotext-Projekt auch Fragen zur Nachhaltigkeit und biologischen Evolution auf. Ein genetischer Code, der nicht sofort nützlich ist, könnte in urzeitlichen Ökosystemen als neutral angesehen werden und durch evolutionäre Prozesse entweder erhalten bleiben oder mutiert werden. Einige Kommentatoren argumentieren, dass die Fluoreszenz und damit verbundene Proteine einen metabolischen Aufwand bedeuten, der selektiven Druck auslösen könnte, der das Gedicht in künftigen Generationen verändern oder eliminieren könnte. Die Lösung könnte in cleverer biotechnologischer Stabilisierung liegen oder in der Schaffung eines genetischen Codes, der für Überlebensfunktionen essentiell genug ist, um seinen Erhalt zu sichern. Hier schließt sich der Kreis zwischen der Poesie des Schöpfers und der harschen Realität der biologischen Evolution.

Das Xenotext-Projekt provoziert zudem philosophische Reflexionen über die Rolle des Menschen in einer Welt, in der bio-künstlerische Schöpfungen vermutlich alle traditionellen Vorstellungen von Kunst, Überlieferung und Interpretation herausfordern. Eine von Menschen geschaffene und doch lebendige Kunstform, deren Existenz, Perspektiven und Auswirkungen weit über die menschliche Lebensspanne hinausreichen. Christian Bök demonstriert außerdem bemerkenswerte intellektuelle Selbstüberschreitung, indem er selbst Wissenschaftler in ihrem eigenen Fach übertrifft und neue Techniken vorantreibt, die letztlich auch in der Molekularbiologie Pionierarbeit leisten. Seine Vision zeigt, dass Grenzen zwischen Disziplinen fließend werden können und dass sich Kultur und Naturwissenschaft gegenseitig inspirieren und beflügeln können. Für die literarische Gemeinschaft ist das Xenotext-Experiment ein Meilenstein, der selbst jene Leser anspricht, die sonst wenig mit Poesie anfangen können.

Die Kombination von Wortakrobatik, Anagrammen und traditioneller Dichtung mit modernster Wissenschaft schafft ein Werk von unvergänglichem Reiz. Das Projekt steht Pate für eine neue Ära, in der Kunst nicht nur festgeschrieben auf gedrucktem Papier oder digitalen Medien existiert, sondern lebendig, mutierend und interaktiv in den Grundbausteinen des Lebens selbst. Der handfeste Launch von Buch Zwei des Xenotextes in Toronto im Mai 2025 zeugt von der wachsenden Akzeptanz und Bedeutung dieses künstlerisch-wissenschaftlichen Grenzgangs. In einem Zeitalter, in dem Umweltzerstörung, Klimawandel und menschliches Eingreifen in natürliche Prozesse hochaktuelle Themen bleiben, regt das Xenotext-Experiment auch zum Nachdenken darüber an, wie wir die Werkzeuge der Biotechnologie einsetzen. Werden wir bald literarische Meisterwerke züchten, die lebendig sind? Wird Genetik die nächste Bühne für künstlerische Ausdrucksformen? Das Xenotext-Experiment zeigt, dass der Blick in die Mikrowelt der Gensequenzen kein bloßes wissenschaftliches Abenteuer ist, sondern eine inspirierende Odyssee, die auf die fundamentale Frage antwortet: Was bedeutet es, Kunst zu schaffen, die ewig lebt? Das Bakterium Conan wartet mit seinem genetischen Schatz auf neue Experimente, auf Forscher, Träumer, Künstler und Wissenschaftler, die daran weiterarbeiten und die nächste Ebene menschlicher Kreativität erschließen.

So gilt es, diesen lebendigen Xenotext nicht nur als technische Kuriosität zu betrachten, sondern als Symbol für den unstillbaren menschlichen Drang nach Schöpfung, Horizonterweiterung und Unsterblichkeit – in Zeiten, in denen vieles zu verschwinden droht. Ein außergewöhnliches Mahnmal dafür, dass Kunst und Wissenschaft sich gegenseitig beflügeln und dass Poesie, eingefangen im Gewebe des Lebens, mehr ist als Worte auf Papier: Sie ist ein lebendiger Dialog, der keine Grenzen kennt.