In den letzten Jahren haben sich die Vereinigten Staaten als einer der bedeutendsten Austragungsorte für wissenschaftliche Konferenzen erwiesen. Tausende Forscher aus aller Welt kommen hier zusammen, um Forschungsergebnisse vorzustellen, Kooperationen zu knüpfen und den internationalen Wissensaustausch voranzutreiben. Doch diese Tradition gerät zunehmend ins Wanken. Immer mehr wissenschaftliche Veranstaltungen werden entweder verschoben, abgesagt oder an andere Länder vergeben. Grund dafür sind wachsende Angst und Unsicherheit der ausländischen Teilnehmer, die mit den strengen und zunehmend restriktiven US-Einreisebestimmungen konfrontiert sind.

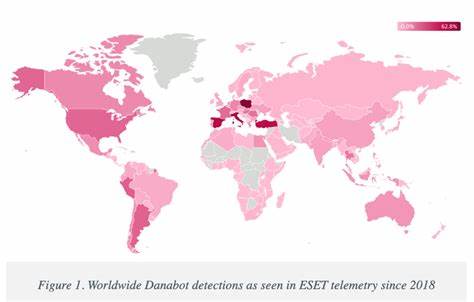

Die Border- und Immigrationspolitik der USA erweist sich damit als signifikanter Hemmfaktor für die globale wissenschaftliche Zusammenarbeit. Die Gründe für diese Flucht wissenschaftlicher Konferenzen sind vielfältig. Ein wesentlicher Punkt sind die verstärkten Kontrollen an US-Grenzen und Flughäfen, die sich vor allem seit einer politischen Verschärfung der Einreisepraxis in den letzten Jahren bemerkbar machen. Viele internationale Wissenschaftler berichten von verlängerten Wartezeiten, intensiven Befragungen und einer insgesamt schwierigen Visapolitik, die häufig nicht nur den eigentlichen Reisezeitraum überschreitet, sondern für permanente Unsicherheit sorgt. Besonders betroffen sind Forscher aus Ländern, die von den USA als sicherheitspolitisches Risiko eingestuft werden.

Für viele stellen die Visa-Beschränkungen mittlerweile eine unüberwindbare Hürde dar. Diese Entwicklungen führen dazu, dass Veranstalter von wissenschaftlichen Konferenzen gezwungen sind, ihre Planung zu überdenken. Das Risiko von Absagen oder einer geringen internationalen Teilnahme ist zu groß. Einige Kongresse wurden bereits komplett ins Ausland verlegt. So gewinnen Australien, Kanada, europäische Länder und zunehmend auch asiatische Staaten als neue attraktive Standorte für wissenschaftlichen Austausch an Bedeutung.

Diese Länder bieten zum Teil unkompliziertere Einreisebestimmungen, einladendere Rahmenbedingungen sowie eine stabilere Planbarkeit für internationale Teilnehmer. Für die USA ist der Verlust der Rolle als Dreh- und Angelpunkt der globalen Wissenschaft langfristig problematisch. Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind weitreichend. Die USA verlieren an wissenschaftlicher Strahlkraft und internationaler Kooperation. Internationale Forscher, die aufgrund der Einreisehürden nicht teilnehmen können, sind von neuen Forschungsergebnissen und Netzwerken ausgeschlossen.

Dies wirkt sich negativ auf Innovation und Wissenstransfer aus. Zudem wird das Image der Vereinigten Staaten als ein aufgeschlossener und fördernder Wissenschaftsstandort beschädigt. In Zeiten der globalen Herausforderungen, von Klimawandel bis Gesundheitspandemie, ist solch ein Rückzug aus dem internationalen Austausch besonders bedauerlich. Die USA riskieren, den Anschluss an neue Forschungstrends und multinationalen Projekten zu verlieren. Eine besondere Rolle spielen auch die Auswirkungen auf Nachwuchswissenschaftler und gerade auf Forscherinnen und Forscher aus marginalisierten Gruppen.

Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten führen zu erheblichen Benachteiligungen, da gerade junge Talente auf internationale Vernetzung angewiesen sind, um ihre Karriere voranzutreiben. Junge Wissenschaftler werden in ihrer Entwicklung ausgebremst und verlieren wichtige Impulse. Hier wird eine Kluft offenbart, die die wissenschaftliche Gemeinschaft langfristig schwächen könnte. Neben der politischen Dimension sind auch kulturelle und soziale Aspekte relevant. Wissenschaftliche Konferenzen sind nicht nur Plattformen für die Präsentation von Forschung, sie dienen auch dem interkulturellen Austausch, dem Aufbau von Freundschaften und dem gemeinsamen Nachdenken über globale Probleme.

Die Reduzierung solcher Möglichkeiten führt zu einer stärkeren Fragmentierung der Wissenschaft und einer Abschottung in nationalen oder regionalen Gruppen. Die Wissenschaftsgemeinschaft reagiert auf die Situation mit vielfältigen Strategien. Neben der geografischen Verlagerung von Veranstaltungen wird verstärkt auf digitale Formate gesetzt. Virtuelle Konferenzen ermöglichen eine breitere Teilnahme und umgehen die Visa-Problematik zumindest teilweise. Allerdings fehlt bei dieser Form häufig der persönliche Austausch und das informelle Netzwerken, welches für Innovationen oft entscheidend ist.

Darüber hinaus gibt es zunehmende Lobbyarbeit und Appelle an politische Entscheidungsträger in den USA, um Visa-Prozesse zu erleichtern und die Rahmenbedingungen für internationale Forscher zu verbessern. Wissenschaftliche Organisationen betonen die Bedeutung von Offenheit und internationaler Kooperation für wissenschaftlichen Fortschritt und wirtschaftliche Stärke. Ihre Botschaft: Wissenschaft kennt keine Grenzen. Es bleibt abzuwarten, ob diese politisch motivierten Maßnahmen in den USA zur Verschärfung der Grenzkontrollen mittelfristig revidiert werden oder ob andere Länder dauerhaft als neue Zentren des wissenschaftlichen Austauschs an Bedeutung gewinnen. Klar ist: Wissenschaft lebt vom freien Austausch von Ideen über Grenzen hinweg.

Einschränkungen in diesem Bereich treffen nicht nur einzelne Wissenschaftler, sondern die gesamte Gesellschaft, die von Innovationen und Wissen profitiert. Zusammenfassend zeigt sich, dass die gegenwärtigen Grenzängste in den USA eine ernsthafte Bedrohung für die Ausrichtung und Durchführung wissenschaftlicher Konferenzen darstellen. Es ist im Interesse aller Beteiligten, Wege zu finden, um diese Hindernisse abzubauen und das Vertrauen der internationalen Wissenschaftsgemeinde zurückzugewinnen. Nur so kann die USA ihre Rolle als führender Wissenschaftsstandort behaupten und einen Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen leisten.

![The Retinex Theory of Color Vision – Edwin H. Land (1977) [pdf]](/images/076E7232-78F7-44EB-B9AD-A8413642808C)