Im Zeitalter der Digitalisierung nimmt die Bedeutung von Standortdaten stetig zu. Immer mehr Dienste und Anwendungen arbeiten mit der Geo-Position ihrer Nutzer, um personalisierte Funktionen anzubieten – sei es bei Navigation, Social Media, kontaktlosen Zahlungssystemen oder der digitalen Kontaktverfolgung. Diese intensive Nutzung bringt jedoch auch erhebliche Risiken für die Privatsphäre mit sich. Genau an diesem Punkt setzt das Konzept der Zero-Knowledge Location Privacy (ZKLP) an, das neuartige Möglichkeiten für den Schutz sensibler Standortinformationen eröffnet. Die grundlegende Idee von Zero-Knowledge Location Privacy besteht darin, Nutzern die Möglichkeit zu geben, gegenüber Dritten zu beweisen, dass sie sich innerhalb eines bestimmten geografischen Bereichs befinden, ohne dabei ihren exakten Standort zu offenbaren.

Dies ist besonders relevant in Szenarien, in denen der Nachweis einer Anwesenheit in einer Region benötigt wird, ohne darüber hinausgehende Informationen preiszugeben – ein Balanceakt zwischen Datenschutz und Funktionalität. Technisch realisiert wird dieses Konzept durch sogenannte Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge (SNARKs), eine Form kryptographischer Zero-Knowledge-Beweise. SNARKs ermöglichen es einem Beweiser, einem Verifizierer die Richtigkeit einer Aussage in kompakter Form zu belegen, ohne dabei zusätzliche Informationen preiszugeben. In Bezug auf Standortdaten helfen sie, vertrauenswürdige Nachweise zu generieren, die zugleich effizient zu überprüfen sind. Eine besondere Herausforderung bei der Anwendung solcher Verfahren auf geographische Informationen ist die präzise Verarbeitung von Fließkommazahlen.

Geographische Koordinaten werden meist als Gleitkommawerte im IEEE 754-Standard dargestellt, beispielsweise in einzel- oder doppelpräziser Genauigkeit. Fließkommaarithmetik ermöglicht die Darstellung sehr kleiner wie auch sehr großer Werte, inklusive komplexer Operationen wie Quadratwurzeln oder trigonometrischen Funktionen, welche für geografische Berechnungen unverzichtbar sind. Bislang wurden bei der Umsetzung von Zero-Knowledge-Beweisen für Standortdaten meist Festkommazahlen verwendet, da sie einfacher und ressourcenschonender in Rechenkreisen abbildbar sind. Doch diese Methode stößt an Grenzen, wenn es um Genauigkeit und Kompatibilität mit etablierten geografischen Systemen geht. Festkommazahlen sind weniger flexibel, benötigen in der Praxis mehr Bits für vergleichbare Präzision und können bei komplexen Berechnungen zu Fehlern führen – was im schlimmsten Fall die Sicherheit und Glaubwürdigkeit der Standortnachweise infrage stellt.

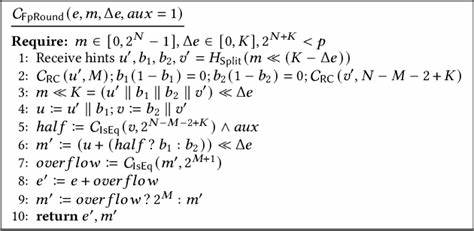

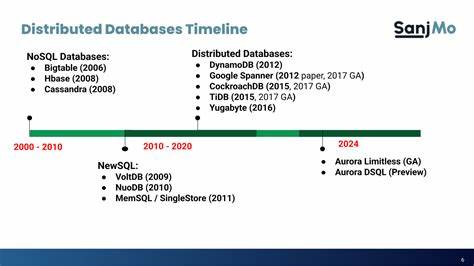

Ausschlaggebend für den Fortschritt im Bereich ZKLP war die Entwicklung der ersten SNARK-Konstruktionen, die vollständig konform zum IEEE 754-Standard Floating-Point-Arithmetik abbilden. Solche Schaltkreise sind fähig, typische Operationen wie Addition, Multiplikation, Division, Quadratwurzel oder Vergleich hochpräzise und gleichzeitig effizient zu realisieren. Die technische Umsetzung umfasst unter anderem Optimierungen zur Reduzierung der Anzahl an Constraints, also den Grundbausteinen der entsprechenden arithmetischen Schaltkreise, was zu Performancegewinnen von bis zu 15,9-fach im Vergleich zu festkomma-basierten Baselines führte. Ein wesentlicher Teil dieser Entwicklung liegt darin, komplexe mathematische Funktionen, insbesondere Trigonometrie, für den Gebrauch in Zero-Knowledge-Protokollen zu vereinfachen oder sogar ganz zu eliminieren. Dies erfolgt etwa durch die Nutzung trigonometrischer Identitäten und gezielte Nutzung von Prover-Hinweisen (Hints), die Berechnungen außerhalb der Hauptschaltkreise ermöglichen und so an Rechen- und Speicherressourcen sparen.

Solche Techniken tragen maßgeblich dazu bei, die Nachweise zeitlich schnell erzeug- und verifizierbar zu machen. Der Einsatz von diskreten globalen Gittersystemen (DGGS), wie dem H3-Index von Uber, stellt ebenfalls eine wichtige Komponente dar. Diese Systeme teilen die Erdoberfläche hierarchisch in hexagonale Zellen unterschiedlicher Auflösung auf. Die Umrechnung von geografischen Koordinaten eines Nutzers in ein bestimmtes Hexagon erlaubt es, Standortinformationen in 'geofence-artiger' Form zu verschleiern, wobei das ZKLP-Protokoll wiederum bestätigt, dass der Nutzer innerhalb einer vorgegebenen Zelle verbleibt, ohne die exakte Lage zu offenbaren. Praktische Anwendungen von Zero-Knowledge Location Privacy finden sich beispielsweise im Bereich privatsphärefreundlicher Peer-to-Peer-Nachbarschaftstests.

Ein Anwender kann, ohne seinen genauen Standort preiszugeben, beweisen, dass er sich nahe genug an einem anderen befindet – etwa für kontaktbasiertes Networking, sichere Zugangskontrollen oder Gesundheitsapps. Die Performanceindizes des Protokolls sind beeindruckend: Beweisgenerierung dauert nur wenige hundert Millisekunden, während Verifikationen bei mehreren hundert Nachbarn pro Sekunde realisierbar sind. Ein weiterer Vorteil der Floating-Point-SNARK-Lösung besteht darin, dass sie vollständig kompatibel mit vorhandenen geographischen Modellen und Systemen ist, die nach IEEE 754 arbeiten. Die Wahrung der Konsistenz und Vollständigkeit der Berechnungsergebnisse ist entscheidend, um Manipulationen oder Fehler in der Ortsverifizierung zu vermeiden. Zudem wurden auch Spezialfälle wie NaNs, Unendlichkeiten oder subnormale Werte in der Implementierung berücksichtigt, um die Robustheit und Genauigkeit sicherzustellen.

Die Forschungsarbeit zeigt darüber hinaus Wege auf, wie Standortbeweise gegen Fälschungen oder Spoofing geschützt werden können, indem die Vertrauenswürdigkeit der zugrundeliegenden Sensordaten bzw. der Herkunft der Ortsinformationen gewährleistet wird. Während diese Aspekte derzeit noch als weiterführende Herausforderungen betrachtet werden, sind mögliche Lösungen skizziert, welche die Authentizität der Standortdaten ebenfalls in Zero-Knowledge nachweisen. Im Vergleich zu etablierten Methoden zur Wahrung der Standortprivatsphäre, etwa durch Obfuskation, Differential Privacy oder Multi-Party-Komputation, bietet Zero-Knowledge Location Privacy durch Floating-Point SNARKs eine vielversprechende Kombination aus Genauigkeit, Datenschutz und Effizienz. Obfuskation vermindert oft zu stark die Nutzbarkeit der Daten, während kryptographische Verfahren in der Regel mit erheblichem Overhead verbunden sind oder Abhängigkeiten von vertrauenswürdigen Dritten erfordern.

Die hier vorgestellte Lösung erlaubt es Nutzern, auch in Anwesenheit potenzieller Angreifer glaubwürdige Beweise zu liefern, ohne auf externe Dienstleister angewiesen zu sein. Die Bedeutung solcher Technologien wächst mit der zunehmenden Verbreitung von datengetriebenen und standortbasierten Anwendungen. Angesichts wachsender Bedenken und gesetzlicher Anforderungen im Bereich Datenschutz eröffnen präzise, optimale und sichere Verifikationsmechanismen einen entscheidenden Mehrwert für Anbieter und Nutzer gleichermaßen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von präziser Floating-Point-Arithmetik in Zero-Knowledge-Protokolle für Standortprivatsphäre einen bedeutenden Innovationsschritt darstellt. Sie schafft die technische Grundlage, um Privatsphäre und Funktionalität in georelevanten Diensten in Einklang zu bringen und grenzt unerwünschte Informationslecks entscheidend ein.

Die Kombination von mathematischer Eleganz, kryptographischer Sicherheit und praktischer Anwendbarkeit stellt einen neuen Meilenstein in der sicheren Verarbeitung von Geodaten dar. Zukünftige Forschungsansätze werden sich neben der weiteren Optimierung der Performanz insbesondere mit der Brücke zwischen digitalen Beweisen und physikalischer Standortauthentizität befassen. Auch die Anpassung und Übertragung dieser Techniken auf andere Anwendungsfelder, wie sichere maschinelle Lernverfahren mit Fließkommadaten, versprechen spannende Möglichkeiten. Insgesamt zeigt ZKLP mittels Floating-Point SNARKs, wie moderne Kryptographie maßgeblich zum Schutz der Privatsphäre beitragen und gleichzeitig effiziente digitale Innovation fördern kann.