Die weltweite Suche nach nachhaltigen Technologien zur Reduktion von Treibhausgasen und zur Förderung erneuerbarer Energien führt zu kontinuierlichen Innovationen in verschiedenen Forschungsgebieten. Besonders im Fokus steht die Elektrokatalyse von Kohlendioxid (CO2), die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung kohlenstoffarmer Energiesysteme und der Herstellung erneuerbarer Chemikalien und Kraftstoffe spielt. Trotz großer Fortschritte bei Niedertemperatur-Elektrolyseverfahren ist die Hochtemperatur-CO2-Elektroreduktion eine besonders vielversprechende Methode mit erheblichen Vorteilen hinsichtlich Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Eine innovative Studie hat nun eine eingekapselte Kobalt-Nickel-Legierung (Co–Ni) vorgestellt, die die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit solcher Systeme revolutionieren könnte. Hochtemperatur-CO2-Elektroreduktion kommt vor allem in sogenannten Festoxid-Elektrolysezellen (SOEC) zum Einsatz, die bei Temperaturen von etwa 800 Grad Celsius oder höher operieren.

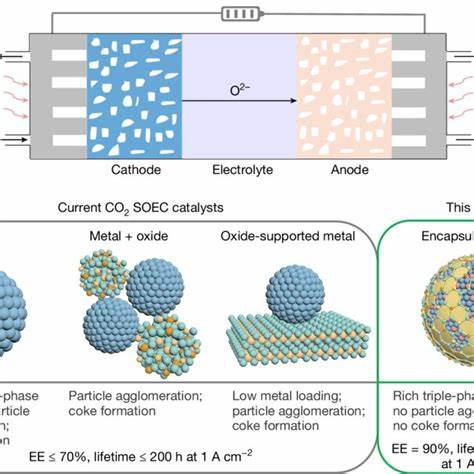

Im Gegensatz zu Niedertemperatursystemen, die häufig von Problemen wie kurzzeitiger Katalysatorlebensdauer, geringer Energieeffizienz und unerwünschten Nebenreaktionen wie der Karbonatbildung betroffen sind, erlauben SOECs eine direkte saubere Umwandlung von reinem CO2 in Kohlenmonoxid (CO) mit bemerkenswerter Selektivität. Die Umwandlung von CO2 zu CO ist in der industriellen Chemie von großer Bedeutung, da CO als vielseitiger Baustein beispielsweise in der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen dient. Trotz des großen Potenzials waren die bisher verwendeten Katalysatoren für Hochtemperatur-CO2-Elektroreduktion vielfach limitiert durch die sogenannte Aktivitäts-Stabilitäts-Kompromisse. So führen hohe Aktivitäten oft zu einer schnellen Alterung der Katalysatoren, etwa durch Partikelwachstum, Agglomeration oder Koksablagerungen, während stabilere Materialien oft nicht die gewünschten hohen Umwandlungsraten erzielen. Besonders bei den gängigen Katalysatorsystemen aus reinen Metallen oder einfachen Metall-Oxid-Kompositen wurde die Lebensdauer oft auf unter 200 Stunden bei Stromdichten um 1 Ampere pro Quadratzentimeter begrenzt, verbunden mit Energieeffizienzen von weniger als 70 Prozent.

In vielen Fällen zeigten Katalysatoren zudem unerwünschte Degradationsmechanismen wie Metalloxidation oder Kohlenstoffdeposition, die den Betrieb erschwerten. Das Team um Wenchao Ma und Kollegen hat nun durch innovative Materialentwicklung eine Beschichtung aus einer fein abgestimmten Kobalt-Nickel-Legierung eingeführt, die in eine Matrix aus samarium-dotiertem Ceriumoxid (Sm2O3-dotiertes CeO2, kurz SDC) eingekapselt ist. Diese einzigartige Struktur ermöglicht sowohl eine sehr hohe Aktivität als auch eine deutlich erhöhte Stabilität selbst bei industriellen Betriebsbedingungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Katalysatoren erreicht das neue System eine Energieeffizienz von bis zu 90 Prozent bei einer Stromdichte von 1 A/cm² und kann eine beeindruckende Lebensdauer von mehr als 2.000 Stunden im Dauerbetrieb gewährleisten.

Der Schlüssel des Erfolgs liegt in der Kombination aus der optimalen Co-Ni-Legierungszusammensetzung und der eingekapselten Morphologie. Die Legierung selbst gewährleistet eine ausgewogene elektronische Struktur, die eine effiziente Adsorption und Aktivierung von CO2 ermöglicht, ohne zu starke CO-Bindungen einzugehen, was wiederum Koksbildung – ein typisches Problem bei Nickel-basierten Katalysatoren – signifikant reduziert. Die SDC-Matrix agiert dabei als inertes, hochleitfähiges Oxid mit hervorragender Sauerstoffionenleitfähigkeit, das um die Metalllegierung eine dichte schützende Schicht bildet und gleichzeitig einen hohen Kontakt zwischen Metall und Oxid fördert. Durch diese Kapselung wird die Agglomeration von Metallpartikeln unter Hochtemperaturbedingungen wirkungsvoll unterbunden, was die Langzeitstabilität signifikant verbessert. Experimentelle Analysen unterstreichen die Vorteile der Co0.

5Ni0.5@SDC-Struktur gegenüber vergleichbaren Systemen ohne Kapselung oder mit anderen Legierungsverhältnissen. So zeigt sich in elektrochemischen Messungen deutlich gesteigerte Stromdichten bei niedrigerer Zellspannung und nahezu 100-prozentiger Selektivität für die Bildung von CO. Wichtig ist auch, dass der Anteil der umgesetzten CO2-Moleküle pro Durchlauf, die sogenannte Single-Pass-Ausbeute, bei geringeren CO2-Flussraten auf bis zu 90 Prozent ansteigt, was den Wirkungsgrad im industriellen Maßstab optimiert. Darüber hinaus bestätigen langzeitige Stabilitätstests den deutlichen Unterschied: Während herkömmliche Katalysatoren bei gleicher Stromdichte nach einigen hundert Stunden erhebliche Leistungsabfälle zeigen, bewahrt die eingekapselte Co-Ni-Legierung ihre Aktivität über Tausende von Stunden nahezu konstant.

Die experimentelle Charakterisierung mit Methoden wie Rasterelektronenmikroskopie, Röntgenbeugung und X-Ray-Absorptionsspektroskopie zeigte dabei, dass die Partikelgröße der Metalllegierung praktisch unverändert bleibt, was ein zuverlässiger Indikator für die erfolgreiche Verhinderung von Agglomeration ist. Zudem wird die Oxidation von Kobalt und Nickel durch die Schutzmatrix signifikant vermindert. Ergänzend lieferten theoretische Berechnungen auf Basis der Dichtefunktionaltheorie (DFT) wertvolle Einsichten in das Wirkungsprinzip. Demnach verbessert die Metall-Oxid-Schnittstelle die Adsorption von CO2 in Form von Carbonat-Spezies, während die Metalloberfläche als aktives Zentrum für die anschließende Reduktion fungiert. Die Kombination aus verstärkter CO2-Bindung und moderater CO-Bindung verhindert unerwünschte Nebenreaktionen und begünstigt die Bildung von CO mit hoher Effizienz.

Die Simulationsdaten unterstützen damit das experimentelle Bild und die beobachteten Leistungssteigerungen. Im globalen Kontext der Entwicklung elektrochemischer CO2-Umwandlungssysteme zeichnet sich das vorgestellte System durch den bedeutenden Fortschritt gegenüber etablierten Technologien aus. Gegenüber Niedertemperatur-Membranelektrolyseuren, die durch niedrige Effizienz und kurze Betriebszeiten limitiert sind, setzt die Co–Ni@SDC-Hochtemperaturoxidzelle neue Maßstäbe in Bezug auf technische Parameter wie Lebensdauer, Effizienz und Produktausbeute. Im Vergleich zu anderen Hochtemperatur-SOEC-Systemen kann die Technologie durch hohe Betriebsstabilität, niedrigere Zellspannungen und geringere Kosten punkten. Eine erste Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt eine deutliche Reduzierung der Kosten für elektrischen Strom im Vergleich zu bestehenden Systemen, was die potenzielle industrielle Relevanz unterstreicht.

Diese Forschung stellt somit eine entscheidende Weiterentwicklung in der Nutzung von CO2 als Ressource dar. Die Fähigkeit, CO2 effizient in wertvolles CO umzuwandeln und dabei den hohen Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht zu werden, bringt die CO2-Elektroreduktion einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung kommerzieller Realisierung. Neben der Materialinnovation eröffnet dieses System auch Perspektiven im Design weiterer Katalysatoren mit eingekapselter Nanostruktur, die für verschiedenste Hochtemperaturreaktionen relevant sind. Die Herausforderung, fossile Brennstoffe durch kohlenstoffarme Alternativen zu ersetzen und den Kohlendioxidausstoß signifikant zu reduzieren, erfordert nicht nur sensorische Anpassungen im Energiesektor, sondern auch die Entwicklung robuster und effizienter Materialien. Durch den intelligenten Einsatz von Legierungsdesign und Schutzschichten lassen sich nun bisherige Grenzen überwinden.

Die Co–Ni-Legierung im SDC-Matrixverbund ist ein Musterbeispiel für diese Fortschritte, welche die Zukunft nachhaltiger Technologien maßgeblich prägen können. Abschließend lässt sich sagen, dass die Kombination von Wissenschaft und Materialinnovation, wie sie bei der eingekapselten Co-Ni-Legierung vorliegt, wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Energiewende und Kreislaufwirtschaft setzt. Die Entwicklung eines Katalysators, der zugleich hohe Effizienz, lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit verbindet, ist ein enormer Fortschritt. Die daraus resultierenden verbesserten Festoxid-Elektrolysezellen haben das Potenzial, eine Schlüsselrolle in zukünftigen Energiekonzepten zu spielen, die CO2 nicht als Abfallprodukt, sondern als wertvolle Ressource betrachten.

![Steve Jobs introducing iPhone in 2007 [video]](/images/72F94498-2AA8-4B48-8241-07B50DC81C44)