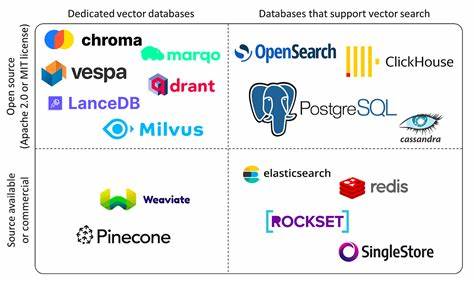

Die Verarbeitung großer Datenmengen und die effiziente Suche nach Ähnlichkeiten in Vektorräumen sind zentrale Herausforderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und der modernen Datenverarbeitung. Klassische relationale Datenbanken stoßen oft an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Vektoroperationen performant abzuwickeln. In diesem Kontext gewinnen spezialisierte Vektor-Datenbanken zunehmend an Bedeutung. Zwei prominente Vertreter dieser Lösungsklasse sind PostgreSQL mit seinen Vektor-Erweiterungen und Qdrant, eine speziell für Vektorbasierte Suchanwendungen entwickelte Datenbank. Ein genauer Vergleich dieser beiden Systeme lohnt sich, um die Vorteile, Einschränkungen und Einsatzfelder besser zu verstehen.

PostgreSQL wird seit Jahrzehnten als leistungsstarke relationale Open-Source-Datenbank geschätzt. Durch den modularen Aufbau und die große Community hat sich PostgreSQL stetig weiterentwickelt und unterstützt mittlerweile auch moderne Workloads jenseits der klassischen relationalen Datenmodellierung. Einen wichtigen Schritt in Richtung KI-fokussierter Anwendungen stellen die Vektor-Erweiterungen wie pgvector und pgai dar. Diese ermöglichen die Speicherung und den effizienten Zugriff auf hochdimensionale Vektoren direkt innerhalb der PostgreSQL-Datenbank. Dabei profitieren Nutzer von bekannten Funktionen wie ACID-Transaktionen, robustem Sicherheitsmanagement und vielfältigen Skalierungsmöglichkeiten.

Demgegenüber verfolgt Qdrant von Grund auf das Ziel, eine spezialisierte Vektor-Datenbank zu bieten, die Suchanfragen basierend auf der Ähnlichkeit von Einträgen in Vektorräumen besonders schnell und präzise bearbeitet. Qdrant ist auf Vektor-Embedding-Daten optimiert, wie sie in NLP-, Computer Vision- und Recommendation-Systemen verwendet werden. Dabei unterstützt die Datenbank hochdimensionale Vektoren mit intelligentem Indexing, das den Zugriff auch bei großen Datenmengen performant ermöglicht. Qdrant bietet darüber hinaus eine flexible API, die sich nahtlos in moderne Machine-Learning-Infrastrukturen einfügt.Ein entscheidender Vorteil von PostgreSQL liegt in seiner Vielseitigkeit.

Die Datenbank eignet sich hervorragend für gemischte Workloads, bei denen relationale und Vektor-basierte Daten gemeinsam verarbeitet werden sollen. Die Integration von Vektoroperationen innerhalb der vertrauten SQL-Umgebung erleichtert Entwicklern den Umgang erheblich. Timescale, ein Spezialist für Time-Series-Erweiterungen, bietet zudem Cloud-Angebote und spezielle AI-Module, welche die Nutzung von PostgreSQL als Vektor-Datenbank weiter optimieren. Durch diese Kombination sind beispielsweise Anwendungen möglich, die Zeitreihenanalysen mit KI-gestützter Suche verknüpfen.Qdrant hingegen punktet mit seiner Spezialisierung auf KI-Workloads.

Die Datenbank wurde von Anfang an für Vektorähnlichkeits-Suche entwickelt, mit Algorithmen wie HNSW (Hierarchical Navigable Small World Graphs) zur effizienten Indexierung. Dies führt zu exzellenten Performancewerten bei großen Datenbeständen, insbesondere wenn es um die Suche nach ähnlichsten Vektoren geht. Zusätzlich bietet Qdrant eine praktische Unterstützung für Online-Updates der Vektor-Indexe, was dynamische Anwendungen in Echtzeit ermöglicht. Cloud- und On-Premise-Bereitstellungen sind gleichermaßen möglich, was Flexibilität erhöht.Bei der Skalierbarkeit zeigt sich ein weiterer Unterschied.

PostgreSQL kann zwar durch Partitionierung und Sharding große Datenmengen bewältigen, dies erfordert jedoch meist ein gewisses Maß an Konfiguration und Management. Spezialisierte Erweiterungen helfen, die Leistung zu steigern, doch in erster Linie bleibt PostgreSQL eine vielseitige Allzweck-Datenbank. Qdrant ist speziell darauf ausgelegt, bei Millionen von Vektorobjekten schnelle Ähnlichkeitssuchen durchzuführen und unterstützt dafür effiziente Datenstrukturen und Parallelisierungsoptionen. In Anwendungsfällen mit vorrangig KI-basierten Suchanforderungen ist Qdrant oft die bessere Wahl.Auch im Bereich der Community und Dokumentation sind wichtige Unterschiede festzustellen.

PostgreSQL verfügt über eine der ältesten und größten Open-Source-Communities. Dies garantiert umfangreiche Dokumentation, vielfältige Tutorials und eine breite Unterstützung durch viele Softwaretools. Erweiterungen wie pgvector gewinnen zunehmend an Bedeutung, aber die Innovation kommt hauptsächlich aus der allgemeinen Datenbank-Community. Qdrant ist jüngeren Datums, fokussiert sich aber stark auf AI-Anwendungsfälle und wird stetig durch neue Features und Integrationen ergänzt. Die technische Dokumentation von Qdrant ist modern, gut strukturiert und für Entwicklerfreundlichkeit optimiert.

Ein weiterer Aspekt ist die Betriebssicherheit und der Support. PostgreSQL bietet mature Enterprise-Level Optionen, einschließlich sicherer Cloud-Dienste wie Timescale Cloud, die auch AI- und Vektor-Datenbankdienste umfasst. Unternehmen mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Compliance finden hier robuste Angebote. Qdrant setzt ebenfalls auf Sicherheit und bietet verschiedene Deployment-Modelle, doch der Fokus liegt stärker auf der schnellen Entwicklung und Integration von ML-Anwendungen, was für Startups und innovative Projekte besonders attraktiv ist.Die Kostenstruktur kann je nach Anforderung variieren.

Da PostgreSQL Open Source ist und viele Erweiterungen frei verfügbar sind, können initial geringe Kosten entstehen. Die Komplexität und Verwaltung großer verteilter Systeme kann allerdings administrativen Aufwand und indirekte Kosten verursachen. Qdrant bietet auch eine freie Community-Version, ergänzt durch professionelle und Cloud-basierte Tarife, die speziell auf die Bedürfnisse von Vektor-Suchanwendungen abgestimmt sind. Für Unternehmen, die auf schnelle und spezialisierte KI-Lösungen setzen, ist Qdrant oft kosten-effizient in Bezug auf Entwicklung und Betrieb.Zusammenfassend bieten beide Systeme überzeugende Vorteile, die sich je nach Anwendungsfall optimal nutzen lassen.

PostgreSQL mit seinen AI- und Vektor-Erweiterungen ist perfekt für Umgebungen, in denen traditionelle relationale Datenbanken mit modernen AI-Features verbunden werden sollen. Qdrant dagegen eignet sich hervorragend für hochperformante Vektor-Suchanwendungen mit großem Datenvolumen, bei denen Geschwindigkeit und Relevanz der Ergebnisse im Vordergrund stehen. Die Entscheidung zwischen beiden sollte daher auf der Basis der spezifischen Anforderungen, vorhandener Infrastruktur und gewünschter Entwicklungsgeschwindigkeit getroffen werden.Im Zeitalter zunehmender KI-Anwendungsfälle wird die Bedeutung von Vektor-Datenbanken weiter wachsen. Nutzer profitieren von der Vielfalt und dem stetigen Ausbau der Technologien.

Wer flexibel bleiben möchte und neben Vektoranalysen auch komplexe relationale Daten modellieren muss, findet mit PostgreSQL eine solide Basis. Für hochspezialisierte Anwendungen bei der künstlichen Intelligenz zählt Qdrant zu den leistungsfähigsten Optionen am Markt. Die Kombination beider Systeme ist in hybriden Architekturen ebenfalls denkbar und eröffnet spannende Möglichkeiten für die Zukunft smarter Datenverarbeitung.