Die Welt der Softwareentwicklung befindet sich im stetigen Wandel. In den letzten Jahren haben insbesondere Open-Source-Lösungen und Entwicklerwerkzeuge, die auf offenen Standards basieren, die Art und Weise revolutioniert, wie Entwickler arbeiten und zusammenarbeiten. Open Source wurde lange Zeit als Garant für Freiheit, Transparenz und langfristige Verfügbarkeit gesehen. Doch gerade bei Entwickler-Tools zeigt sich zunehmend, dass „offen“ nicht immer wirklich offen ist. Die jüngsten Ereignisse rund um populäre Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio Code und seine Forks verdeutlichen, wie fragil das Vertrauen in vermeintlich offene Plattformen sein kann und wie wichtig es ist, die zugrundeliegenden Mechanismen zu hinterfragen und neu zu denken.

Die Kluft zwischen Open Source und tatsächlicher Offenheit Ein zentrales Beispiel für diese Problematik ist die Frage der Lizenzierung und der Kontrolle über wichtige Erweiterungen innerhalb von Entwicklungsumgebungen. Visual Studio Code (VS Code) von Microsoft ist offiziell ein Open-Source-Projekt, doch in der Praxis zeigt sich, dass nur ein Kernteil wirklich offen und frei nutzbar ist. Die Binärdateien und wichtige Komponenten wie der Extension-Marketplace sind proprietär und unterliegen strengeren Nutzungsbedingungen. Diese „Open Core“-Strategie führt dazu, dass Nutzer, die auf Forks wie VSCodium oder Cursor setzen, mit starken Einschränkungen konfrontiert werden, etwa dem Ausschluss vom Zugriff auf essentielle Erweiterungen wie die C/C++-Erweiterung. So wurde im April 2025 eine Lizenzklausel durchgesetzt, die die Nutzung dieser Erweiterung auf Microsoft-Produkte beschränkt.

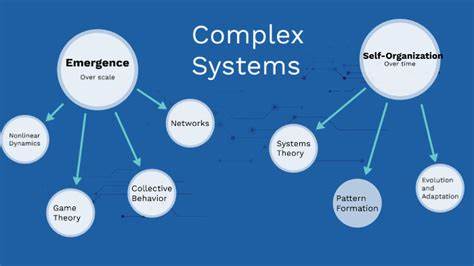

Für viele Entwickler, die auf die Funktionalität angewiesen sind, bedeutete das eine plötzliche Einschränkung und eine spürbare Unterbrechung ihrer Arbeitsprozesse. Microsoft operierte dabei im Rahmen seiner Rechte, doch die Situation zeigt, welchen Einfluss kontrollierte Komponenten auf das Ökosystem und das Vertrauen der Nutzer haben können. Wettbewerb, Kontrolle und Fragmentierung im Ökosystem Die Entscheidung von Microsoft und ähnliche Entwicklungen bei anderen großen Anbietern spiegeln einen Trend wider, der weit über einzelne Tools hinausgeht. In einem schnelllebigen Markt, in dem KI und Automatisierung immer zentralere Rollen spielen, sehen sich Unternehmen dazu veranlasst, wichtige Funktionen zu konsolidieren und ihre Ökosysteme stärker zu kontrollieren. Dies kann zu einer Fragmentierung führen, bei der vermeintlich offene Projekte unterschiedliche Ausprägungen und Ökosysteme entwickeln, die untereinander inkompatibel sind oder voneinander abgeschnitten werden.

Forks wie VSCodium schaffen zwar eine unabhängige Alternative, gehen jedoch mit erheblichen Einschränkungen einher. Neben dem Verlust zentraler Features entstehen bei der Pflege eines eigenen Forks umfangreiche Wartungsaufwände. VS Code entwickelt sich kontinuierlich weiter, Features ändern sich häufig und Infrastruktur passt sich an. Ohne umfassende Ressourcen kann ein Fork schnell hinterherhinken, Nutzer mit Kompatibilitätsproblemen konfrontiert sein und die Nutzererfahrung abnehmen. Die Erwartungen an Open Source Entwickler und Nutzer verbinden mit Open Source häufig Erwartungen, die über die reine Zugänglichkeit des Quellcodes hinausgehen.

Die Vorstellung, unbegrenzte Freiheit bei Nutzung, Anpassung und Erweiterung zu haben, wird durch Lizenzbeschränkungen, proprietäre Komponenten und strategische Entscheidungen großer Unternehmen immer häufiger in Frage gestellt. Ein wachsendes Bewusstsein entsteht dafür, dass „Open Source“ als Begriff nicht automatisch völlige Unabhängigkeit bedeutet. Vielmehr handelt es sich oftmals um eine strategische Phase auf dem Weg zu größerer Marktkontrolle. Die Notwendigkeit echter Offenheit und Transparenz Gerade in einer Zeit, in der Entwickler immer stärker auf integrierte KI-Funktionalitäten, kollaborative Werkzeuge und komplexe Erweiterungen angewiesen sind, ist echte Offenheit wichtiger denn je. Werkzeuge müssen nicht nur Quellcode zugänglich machen, sondern auch langfristig funktionale Stabilität und Unabhängigkeit garantieren.

Transparente Architektur, klare Lizenzbedingungen und ein wirklich offenes Ökosystem helfen, Vertrauen aufzubauen und langfristige Produktivität zu sichern. Ein bemerkenswertes Beispiel für einen anderen Ansatz ist das Eclipse Theia-Projekt. Theia wurde von Anfang an als komplett offene, modulare Plattform konzipiert, die nicht auf proprietäre Komponenten oder eingeschränkte Marktplätze angewiesen ist. Dadurch können Entwickler flexibel entscheiden, welche Bausteine sie nutzen oder modifizieren möchten, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein. Kooperation, Community und Neutralität Als ein Projekt unter dem Dach der Eclipse Foundation profitiert Theia von einem neutralen, gemeinnützigen Governance-Modell, das die Interessen der gesamten Community in den Mittelpunkt stellt.

Dadurch erweitert sich nicht nur das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten, sondern auch die Innovationsfähigkeit wächst. Gerade für Unternehmen und Entwickler, die langfristige Investitionen in Infrastruktur und Tools tätigen wollen, bietet ein solches Umfeld klare Vorteile. Es minimiert die Gefahr plötzlicher Restriktionen und schafft eine nachhaltige Basis für Weiterentwicklung und Anpassung. Die Rolle von Open Source im Zeitalter der KI Die Integration von künstlicher Intelligenz in Entwicklungswerkzeuge verändert die Erwartungen und Anforderungen erheblich. Entwickler-Tools wandeln sich von reinen Editoren hin zu intelligenten Assistenten, die aktiv bei Programmierung, Debugging und Projektmanagement unterstützen.

Diese Transformation eröffnet enorme Chancen, erfordert aber gleichzeitig größere Transparenz im Umgang mit Sicherheit, Datenschutz und Kontrolle. Unternehmen, die ihre Werkzeuge auf geschlossene Systeme stützen, riskieren, den Zugang zur Technologie zu beschränken und damit Nutzer zu entfremden. Offene Plattformen ermöglichen es hingegen, innovative KI-Lösungen einzubinden und offen zu gestalten, so dass Nutzer volle Kontrolle über Daten und Funktionalitäten behalten. Langfristige Perspektiven für Entwickler und Unternehmen Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Welt der Entwicklerwerkzeuge stehen Unternehmen, Entwickler und Organisationen vor wichtigen Entscheidungen. Setzt man auf etablierte, aber stärker kontrollierte Ökosysteme oder investiert man in wirklich offene und transparente Alternativen? Die Antwort hängt von individuellen Anforderungen, Risikobereitschaft und strategischen Zielen ab.

Dennoch zeigt der Trend deutlich, dass Kontrolle und Offenheit eng miteinander verknüpft sind und dass Vertrauen auf dem Spiel steht. Nur wer sich für Plattformen entscheidet, die tatsächlich Offenheit leben und nicht nur als strategisches Marketinginstrument nutzen, wird auch langfristig von Unabhängigkeit, Stabilität und Innovation profitieren. Fazit Der Begriff „Open Source“ alleine reicht heute nicht mehr aus, um Vertrauen und Sicherheit in Entwicklerwerkzeugen zu gewährleisten. Die jüngsten Beispiele machen deutlich, wie notwendig es ist, über die Oberfläche hinauszublicken und die dahinterliegenden Architekturen, Lizenzmodelle und Ökosysteme kritisch zu betrachten. Für Entwickler, Unternehmen und die gesamte Branche gilt es, neue Standards für Transparenz, Verfügbarkeit und Kontrolle zu setzen und sich für wirklich offene Technologien zu entscheiden.

So kann die Revolution der Entwicklerwerkzeuge, verstärkt durch moderne KI-gestützte Funktionen, nachhaltig und vertrauenswürdig gestaltet werden.