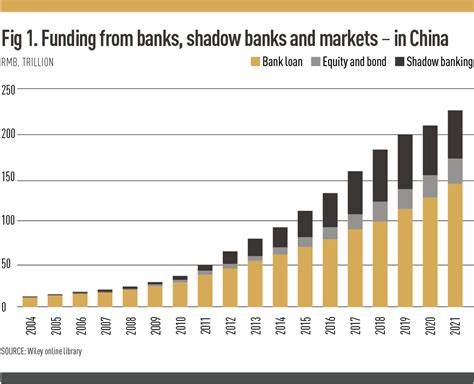

Der Schattenbankensektor hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil des globalen Finanzsystems entwickelt. Er umfasst eine Vielzahl von Finanzinstituten und -aktivitäten, die bankähnliche Dienstleistungen erbringen, jedoch nicht den gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen wie traditionelle Banken. Diese Einrichtungen sind oft weniger sichtbar und agieren im Verborgenen, was es schwierig macht, den Umfang und die potenziellen Risiken ihres Handelns genau zu erfassen. Das Ergebnis ist ein hohes Maß an Unsicherheit darüber, wie viel Risiko tatsächlich von diesem Teil des Finanzsystems ausgeht. Das Wachstum des Schattenbankensektors lässt sich auf die verstärkte Regulierung der traditionellen Banken zurückführen, insbesondere seit der Finanzkrise 2008.

Um den aufwendigen Kapital- und Liquiditätsanforderungen zu entgehen, haben viele Finanzakteure ihre Aktivitäten in weniger regulierte Bereiche verlagert. Dazu zählen Hedgefonds, Geldmarktfonds, Verbriefungsvehikel, Private-Equity-Firmen sowie zahlreiche weitere Finanzintermediäre. Diese Vielfalt erschwert eine einheitliche Risikobewertung, da die Geschäftsmodelle stark variieren und komplexe Verflechtungen mit dem regulären Bankensektor bestehen. Eine der zentralen Herausforderungen ist die mangelnde Transparenz. Während Banken verpflichtet sind, umfangreiche Berichte über ihre Bilanzpositionen, Risikopositionen und Kapitalausstattung vorzulegen, existieren solche Offenlegungsstandards im Schattenbankensektor oft nicht oder nur unzureichend.

Dies erschwert es Aufsichtsbehörden, das Gesamtrisiko zu überwachen und potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren. Die fehlende Transparenz birgt auch für Investoren und Marktteilnehmer Unsicherheiten, die sich unter Stressbedingungen verstärken können. Insbesondere die Vernetzung zwischen traditionellen Banken und Schattenbanken stellt ein erhebliches Risiko dar. Viele Banken sind in verschiedenen Formen in Schattenbankaktivitäten involviert, sei es durch Finanzierung, Handelsbeziehungen oder als Gegenparteien bei derivativen Geschäften. Diese Verflechtungen können dazu führen, dass Probleme in einem Bereich schnell auf andere Teile des Finanzsystems übergreifen.

Die Finanzkrise hat eindrucksvoll gezeigt, wie systemische Risiken entstehen können, wenn Probleme in scheinbar isolierten Sektoren unerwartet erhebliche Kettenreaktionen auslösen. Die Rolle von Verbriefungen und außerbilanziellen Konstruktionen im Schattenbankensektor verdient besondere Aufmerksamkeit. Diese Instrumente ermöglichen es, Risiken zu bündeln und zu transferieren, was potenziell zur finanziellen Stabilität beitragen kann. Jedoch führt die Komplexität solcher Produkte oft zu einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikoprofils. Anleger und sogar professionelle Akteure verstehen häufig nicht vollständig, welche Risiken sie eingehen.

Dies kann dazu führen, dass Risiken unterschätzt oder falsch verteilt werden und damit größere Gefahren für das Finanzsystem entstehen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind Liquiditätsrisiken. Viele Aktivitäten im Schattenbankensektor stützen sich stark auf kurzfristige Finanzierung, etwa durch Repos oder Geldmarktinstrumente. In normalen Marktphasen mag diese Finanzierungsstruktur stabil erscheinen, doch in Zeiten von Marktstress können diese Finanzierungskanäle schnell austrocknen. Wenn dann Vermögenswerte schnell verkauft werden müssen, um Liquidität zu schaffen, kann dies zu erheblichen Wertverlusten und Kaskadeneffekten führen.

Die Fähigkeit des Schattenbankensektors, solche Liquiditätsengpässe zu bewältigen, ist begrenzt, da keine staatliche Einlagensicherung oder ähnliche Sicherheitsnetze wie bei Banken existieren. Nicht zuletzt stellt die regulatorische Fragmentierung eine zusätzliche Schwierigkeit dar. Der Schattenbankensektor operiert häufig grenzüberschreitend und involviert unterschiedliche Rechtsordnungen und Aufsichtsbehörden. Dies erschwert eine koordinierte Überwachung und Krisenbewältigung. Obwohl es internationale Bemühungen gibt, etwa durch die Financial Stability Board (FSB) und die Basel-Kommission, sind umfassende Lösungen bislang nicht vollständig umgesetzt.

Die divergierenden Regelwerke und die teilweise bewusste Umgehung von Regularien stellen ein dauerhaftes Risiko dar. Angesichts dieser Unsicherheiten bleibt die Frage, wie viel Risiko tatsächlich im Schattenbankensektor steckt, nur schwer zu beantworten. Einige Studien oder Schätzungen weisen auf eine signifikante Gefährdung der Finanzstabilität hin, andere sehen den Schattenbankensektor eher als Chance zur Risikostreuung und Effizienzsteigerung. Klar ist, dass die Unsichtbarkeit und Intransparenz die größte Gefahr darstellen. Vorbeugende Maßnahmen sollten daher auf Transparenzsteigerung und bessere Datenbasis abzielen, um ein realistisches Bild der Risikosituation zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schattenbankensektor trotz seiner wirtschaftlichen Bedeutung mit zahlreichen unbekannten Risiken behaftet ist. Die Komplexität, die fehlende Transparenz und die enge Verzahnung mit dem regulierten Bankensektor erschweren eine objektive Risikoeinschätzung erheblich. Dies stellt eine Herausforderung für Aufsichtsbehörden, Investoren und politische Entscheidungsträger dar, die darauf angewiesen sind, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren. Ohne verbesserte Einblicke und koordinierte Regulierung könnten sich verborgene Risiken zu einer ernsthaften Bedrohung für die globale Finanzstabilität entwickeln.