Die archäologische Erforschung der palaeohispanischen Münzen und Inschriften stellt einen wesentlichen Schlüssel dar, um die Geschichte der Iberischen Halbinsel vor der römischen Herrschaft zu verstehen. Diese Fundstücke sind wertvolle Zeugen einer Zeit, in der verschiedene Völker und Kulturen, wie Iberer, Kelten und andere indigene Gruppen, auf dem Gebiet des heutigen Spaniens und Portugals lebten. Die Kombination aus numismatischer Forschung und Epigraphie liefert einzigartige Informationen über politische Strukturen, wirtschaftliche Beziehungen und soziale Organisationen der damaligen Gemeinschaften. Der Begriff „palaeohispanisch“ bezieht sich auf die frühantiken Kulturen, die vor der römischen Invasion auf der Iberischen Halbinsel existierten. Gerade die Münzen und Inschriften aus dieser Epoche sind von unschätzbarem Wert für die historische Forschung, da sie oft die einzige schriftliche Überlieferung darstellen und oft mit Symbolen, Namen und geografischen Verweisen versehen sind.

Diese Objekte geben nicht nur Informationen über die Währungen und Handelswege preis, sondern auch über die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der verschiedenen Stämme. Die Numismatik konzentriert sich hierbei auf das Studium der antiken Münzen, die verschiedenste Prägungen besitzen, von rein lokalen Emissionen bis hin zu stark beeinflussten römischen oder keltiberischen Typen. Durch die genaue Analyse von Material, Gewicht und Symbolik können Experten Rückschlüsse auf wirtschaftliche Netzwerke sowie auf politische Machthaber ziehen. So verraten manche Münzen auch Spannungen oder Allianzen zwischen Stämmen und Städten, denn oftmals wurden Münzen als Zeichen der Autorität und Identität geprägt. Parallel zur Münzforschung steht die Epigraphie, die sich mit der Analyse von Inschriften beschäftigt.

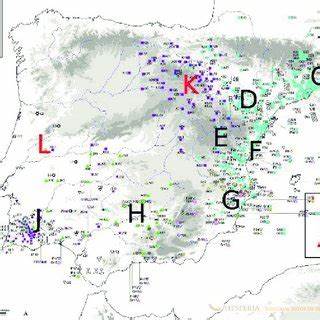

Auf Steinplatten, Keramik oder Metallstücken befinden sich oft Texte, die in verschiedenen palaeohispanischen Schriften verfasst sind. Diese Alphabete und Silbenschriften sind einzigartig und teilweise nur durch intensive linguistische Studien entzifferbar. In den Inschriften finden sich häufig Namen von Personen oder Göttern, territoriale Markierungen oder religiöse Hinweise. Solche Texte erlauben einen Zugang zur mentalen Welt der damaligen Bevölkerung und können Zusammenhänge zwischen Sprache und Kultur aufzeigen. Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Erfassung und Analyse dieser Fundstücke sind Geografische Informationssysteme (GIS) und die Anfertigung von Karten, die unter anderem auf Daten von OpenStreetMap basieren.

Die Erstellung von Karten wie der sogenannten Mapas Hesperia – eine Sammlung von Kartenmaterial, das die Verteilung von palaeohispanischen Münzen und Inschriften dokumentiert – erleichtert Forschern die räumliche Zuordnung der Fundorte und die Untersuchung von Verbreitungsmustern. Solche Karten visualisieren Handelsrouten, Machtzentren und kulturelle Einflüsse und helfen dabei, historische Entwicklungen im Raum darzustellen. Die Vielfalt der palaeohispanischen Münzen spiegelt auch die Vielschichtigkeit der politischen Landschaft wider. Es gab zahlreiche kleine Königreiche, Stämme und Stadtstaaten, die ihre eigene Münzen prägten, weshalb die Numismatik ein entscheidendes Instrument ist, um überregional agierende politische Strukturen und wirtschaftliche Interaktionen zu rekonstruieren. Viele Münzen tragen Symboliken, die Rückschlüsse auf lokale Gottheiten, Herrschaftszeichen oder kulturelle Identitäten zulassen.

Ebenso fallen unterschiedliche Herstellungsstechniken und Metallzusammensetzungen auf, die auf regionale Metallvorkommen und Handelswege hindeuten. Die Inschriften ergänzen dieses Bild um persönliche und administrative Aspekte. Sie sind oft in lokalen Sprachen verfasst, was die große linguistische Vielfalt der Region illustriert. Einige Inschriften weisen auf wichtige gesellschaftliche Funktionen hin, wie Magistrate, Priester oder Händler, und geben so Einblick in die komplexen sozialen Verhältnisse. Sprachlich gesehen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Rekonstruktion der palaeohispanischen Schriften und Sprachen, deren Forschungen sich über Jahrzehnte erstrecken und ständig neue Erkenntnisse hervorbringen.

Ein besonderer Fokus liegt auch auf der geografischen Verteilung dieser Funde. Durch die Kombination von numismatischem und epigraphischem Material entstehen detaillierte Karten, die das Verbreitungsgebiet von Kultur- und Handelseinflüssen aufzeigen. Zum Beispiel lassen sich durch die Fundorte verschiedener Münztypen deutlich Handelsverbindungen zwischen Küstenregionen und dem Inland differenzieren. Ebenso zeigen die Standorte der Inschriften aus welchem Bereich bestimmte Schriftformen stammten und wie sich kulturelle Einflüsse aus dem Mittelmeerraum und anderen Regionen entlang den Handelswegen ausbreiteten. Diese neue Form der kartografischen Darstellung erlaubt auch einen vergleichenden Blick auf demographische Veränderungen, Migrationen und die Entwicklung sozialer Netzwerke.

In den letzten Jahren haben wissenschaftliche Projekte umfangreiche Datenbanken aufgebaut, die es ermöglichen, die Verteilung von pallaeohispanischem Fundmaterial digital zu erfassen und zugänglich zu machen. Diese Open-Source-Daten werden oft unter Creative-Commons-Lizenzen bereitgestellt und fördern eine internationale Zusammenarbeit zwischen Forschern und Archäologen. Die Erforschung der palaeohispanischen Münzen und Inschriften hat zudem großen Einfluss auf unser Verständnis der wirtschaftlichen Verhältnisse in der frühen Eisenzeit und der späten Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel. Das Vorhandensein von Münzen zeigt, dass es fortgeschrittene Handelssysteme gab, die möglicherweise schon weit vor der römischen Expansion funktionierten. Die Auswertung der Metalle und Münzprägungstechniken kann auch auf Kontakte zu anderen mediterranen Kulturen wie den Phöniziern oder Griechen deuten, deren Einflüsse die lokale Produktion bereicherten.

Ebenso sind palaeohispanische Inschriften eine wichtige Quelle für die Religion und Glaubenswelt der antiken Bevölkerung. Viele Texte beziehen sich auf Gottheiten, Kulte und Opferhandlungen. Die Schriftstücke ermöglichen es, rituelle Praktiken zu erkennen und Veränderungen in religiösen Vorstellungen nachzuvollziehen – ein Bereich, der ohne epigraphische Quellen nur schwer zugänglich wäre. Die Chancen, die palaeohispanische Münzen und Inschriften bieten, sind also umfassend. Sie verknüpfen Aspekte der Archäologie, Geschichte, Linguistik und Kulturwissenschaft miteinander und schaffen eine vielschichtige Darstellung einer zuweilen vergessenen Epoche.

Moderne Technologien wie digitale Kartierung verstärken dabei die Möglichkeiten der Forschung und führen zu einem tieferen Verständnis der komplexen Prozesse, die die Iberische Halbinsel in der Antike prägten. Für Interessierte bietet sich eine spannende Welt an, die von unscheinbaren Münzen bis zu geheimnisvollen Inschriften reicht und die kulturelle Vielfalt sowie den Wandel auf der Halbinsel über Jahrtausende hinweg erfasst. Die Arbeit an der Erforschung dieser Funde ist ein fortlaufender Prozess, der kontinuierlich neue Erkenntnisse zutage fördert und die historische Landkarte Spaniens und Portugals in ihrer Komplexität erlebbar macht. Archäologen, Historiker und Linguisten arbeiten dabei eng zusammen, um eine möglichst ganzheitliche Perspektive auf die palaeohispanische Zeit zu entwickeln, deren Spuren noch heute in zahlreichen Museen und Sammlungen weltweit bewundert werden können.

![Cognitronics and the Longest Running Voice in Telephony [video]](/images/AF5BAAFE-9F38-41B5-B66C-8C4517670A40)