Bitcoin hat seit seiner Einführung einen bemerkenswerten Wertzuwachs erlebt und dabei viele Investoren zu langfristigen Holders gemacht. Diese Bitcoin-Hodler, die trotz Marktvolatilität an ihren Kryptowährungen festhalten, haben erhebliche Vermögenswerte aufgebaut, die für viele Regierungen zunehmend interessant werden. Die wachsende Popularität von Bitcoin bringt eine neue Dynamik in die steuerlichen Überlegungen weltweit, insbesondere in Bezug auf Vermögenssteuern. Die traditionelle steuerliche Behandlung von Kapitalanlagen basiert oft auf dem Prinzip, dass Steuern erst beim Verkauf, also bei Realisierung der Gewinne, anfallen. Dieses Modell wird bei Bitcoin-Hodlern jedoch zunehmend infrage gestellt, da deren realisierte Gewinne nicht das volle Bild ihres Wohlstands widerspiegeln.

Mit der starken Wertsteigerung von Bitcoin könnte eine Steuer, die auf unrealisierten Gewinnen basiert, für Staaten attraktiver werden, um eine nachhaltige Einnahmequelle zu erschließen. Vermögenssteuern sind dabei keine neue Idee. Länder wie Belgien, Norwegen und die Schweiz haben seit Jahrzehnten solche Steuern eingeführt, die jährlich auf das Gesamtvermögen einer Person erhoben werden. Allerdings haben bedeutende Wirtschaftsnationen wie die USA, Australien oder Frankreich bislang zumeist auf eine allgemeine Vermögenssteuer verzichtet, meist auch aus Angst vor Kapitalflucht und der Abwanderung von Vermögenden. Mit Kryptowährungen ergeben sich jedoch neue Herausforderungen für traditionelle Steuersysteme.

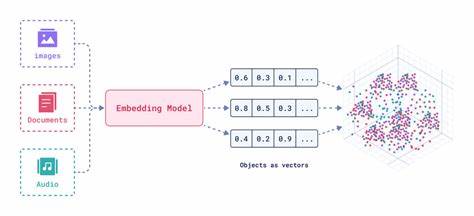

Bitcoin ist flüchtig, digital und global handelbar. Diese Eigenschaften erschweren eine effiziente Besteuerung und Regulierung, bieten aber gleichzeitig Anreize für Regierungen, kreative Lösungen zu finden. Einige Politiker und Steuerexperten schlagen vor, Bitcoin und andere Kryptowährungen als „unproduktive“ Vermögenswerte einzustufen, was bedeuten könnte, dass ihre Besitzer eine jährliche Steuer auf den aktuellen Marktwert zahlen müssten – unabhängig davon, ob sie ihre Coins verkaufen oder nicht. Frankreich hat in dieser Debatte bereits im Dezember 2024 mit dem Vorschlag von Senator Sylvie Vermeillet für Aufsehen gesorgt, der genau dies vorsieht. Damit würde die bisher geltende Steuerlogik auf den Kopf gestellt und der Begriff der unrealisierten Kapitalgewinne auch offiziell in das Steuerrecht aufgenommen.

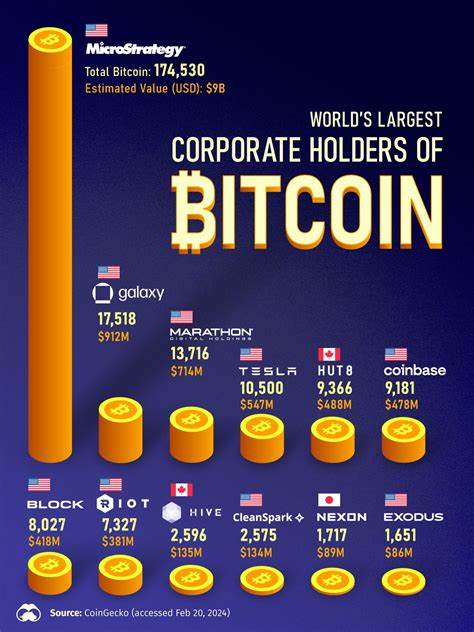

Diese Entwicklung hat weltweit andere Länder zum Nachdenken gebracht, die angesichts der steigenden Bitcoin-Preise ein erhebliches Einnahmepotential sehen. Die Begründung für eine Vermögenssteuer auf Bitcoin basiert nicht nur auf fiskalischen Überlegungen, sondern auch auf dem Wunsch, soziale Ungleichheiten zu verringern. Die Konzentration von Kryptowährungen in den Händen einer relativ kleinen Gruppe von Investoren verstärkt die Vermögensdisparitäten und erhöht die politische Debatte über faire Steuersysteme. Eine Vermögenssteuer könnte dazu beitragen, diese Ungleichheit zumindest teilweise auszugleichen, indem vermögende Bitcoin-Hodler in die Verantwortung genommen werden. Gleichzeitig gibt es Risiken und Nebenwirkungen einer solchen Steuerpolitik.

Vermögende Personen könnten versuchen, ihr Vermögen durch Umzug in steuerlich günstigere Länder zu schützen. Beispiele zeigen, dass Hochvermögende aus Nationen mit hohen Steuersätzen wie Großbritannien oder Frankreich oft in Steueroasen wie Dubai oder Monaco abwandern. Für Staaten bedeutet dies einen möglichen Verlust an talentierten Unternehmern, Investoren und Kapital, was sich langfristig negativ auf die Wirtschaft auswirken kann. Deutschland könnte in naher Zukunft ein weiteres Spielfeld für diese Debatte sein. Im Juli 2024 verkaufte die deutsche Regierung einen großen Teil an beschlagnahmten Bitcoin bei einem Kurs von rund 58.

000 US-Dollar. Nur wenige Monate später erreichte Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar. Diese Tatsache wurde als politischer Fehler betrachtet, da durch den Verkauf erhebliche Vermögenswerte nicht voll ausgeschöpft wurden. Solche Vorfälle könnten die Diskussion über eine jährliche Vermögenssteuer befeuern, um zukünftige Verluste zu vermeiden.

Die Volatilität von Bitcoin stellt eine große Herausforderung dar. Während zu steigenden Kursen Steuereinnahmen generiert werden könnten, besteht bei fallenden Kursen die Gefahr, dass die Steuerlast für Anleger zu hoch wird, obwohl ihr Vermögen real an Wert verliert. Die Frage, wie eine faire Bemessung der Vermögenssteuer erfolgen kann, ist daher zentral für jede weiterführende politische Entscheidung. Auf der anderen Seite zeigt der reale Umgang mit Bitcoin in einigen Ländern, dass die Haltung gegenüber der Kryptowährung noch sehr unterschiedlich ist. Die USA beispielsweise haben unter Präsident Donald Trump mit der Gründung einer Bitcoin Strategic Reserve ein Statement gesetzt, dass die Bedeutung des digitalen Goldes anerkennt.

Eine solche Maßnahme könnte bedeuten, dass dort die Einführung einer Vermögenssteuer auf Bitcoin weniger wahrscheinlich ist, da der Staat selbst von einem starken Bitcoin-Ökosystem profitiert. Auch die Reaktionen der Bitcoin-Community und der Kryptoindustrie werden entscheidend sein. Viele Hodler verstehen ihre Investition als langfristiges Engagement und sind gegenüber zusätzlichen Steuerbelastungen kritisch eingestellt. Politische Maßnahmen, die als übergriffig oder unfair wahrgenommen werden, könnten zu verstärktem Widerstand und Problemen bei der Steuererhebung führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen derzeit an der Schwelle einer möglichen steuerlichen Revolution stehen.

Die enormen Wertsteigerungen und die wachsende Anzahl von Hodlern erhöhen den Druck auf staatliche Finanzen, neue Quellen für Steuereinnahmen zu erschließen. Dabei spielt die Diskussion um die Einführung oder Ausweitung von Vermögenssteuern eine wichtige Rolle. Für die kommenden Jahre ist zu erwarten, dass Regierungen verstärkt prüfen werden, wie sie Kryptowährungen in ihre Steuerpolitik integrieren können. Die Balance zwischen gerechter Besteuerung, wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und verfassungsgemäßen Regelungen wird dabei essenziell sein. Die Einführung einer Vermögenssteuer auf Bitcoin könnte einen Paradigmenwechsel darstellen, der nicht nur die Finanzpolitik, sondern auch den Umgang mit digitalen Vermögenswerten grundlegend verändert.

Ob dies tatsächlich passiert und welche Länder sich als Vorreiter erweisen, bleibt spannend zu beobachten. Klar ist jedoch, dass Bitcoin-Hodler zunehmend im Fokus der Steuerbehörden stehen und ihre finanzielle Macht nicht länger ignoriert werden kann.