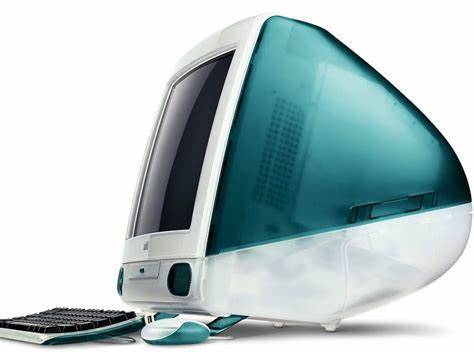

Die frühen Macintosh-Computer von Apple sind für viele Technik-Enthusiasten und Designer gleichermaßen ein Symbol für die Pionierarbeit in der Computerwelt der 1980er Jahre. Nicht nur wegen ihrer bahnbrechenden Benutzeroberfläche, sondern auch wegen der liebevollen Gestaltung typografischer Details, die heute oft vergessen oder übersehen werden. Die Schriftarten und deren Ausprägungen auf alten Macs sind dabei ein faszinierendes Kapitel digitaler Typografiegeschichte, das nicht nur Designästheten, sondern auch technische Historiker sowie Mac-Nostalgiker begeistert. Direkt am Anfang der Macintosh-Ära spielte die Schriftart Geneva eine bedeutende Rolle, insbesondere in der 9-Punkt-Größe. Die Besondere der sogenannten „single-story“ Variante des Kleinbuchstabens „a“ war ein bemerkenswerter Designansatz, der heutzutage noch für Diskussionen sorgt.

John Gruber, eine prägende Persönlichkeit in der Apple- und Tech-Welt, hat diese Eigenschaft in seinem Daring Fireball Blog leidenschaftlich aufgegriffen. Er zeigte dabei nicht nur Textbeschreibungen, sondern auch Bildbeispiele, die die genaue Gestaltung und evolutionäre Entwicklung der Schrift verdeutlichen. Seine Beiträge sorgten für regen Zuspruch und wurden von vielen Lesern als gemeinsamer Blick in eine fast vergessene Design-Ästhetik gewürdigt. Obwohl viele erst Mitte der 80er Jahre einen Macintosh ihr Eigen nannten, sprechen die Erinnerungen an die damaligen typografischen Feinheiten für sich. Neben der erwähnten Form des Buchstabens „a“ gab es auch andere subtile Variationen in der Schriftgestaltung, die damals kaum bewusst wahrgenommen wurden, heute aber als charakteristische Merkmale längst vergangener digitaler Typografie geschätzt werden.

Ein Beispiel dafür ist die Behandlung des Kleinbuchstabens „y“ in der Geneva-Schrift, bei dem sich mit zunehmender Schriftgröße die Form des sogenannten „Descenders“ verändert – jenes Teils des Buchstabens, der unter die Grundlinie reicht. Diese Veränderung von geschwungenen zu geraden Enden im unteren Teil des Kleinbuchstabens „y“ ist nicht einfach eine ästhetische Laune gewesen, sondern hatte auch technische Hintergründe. Damals waren Macintosh-Fonts hauptsächlich bitmapped – also aus pixelgenauen Darstellungen aufgebaut. Die bekannten Bildschirme arbeiteten mit einer Auflösung von 72 dpi (dots per inch), während moderne Computer heute oft mehrere hundert dpi aufweisen. Aber auch der Drucker, der zum Macintosh gehörte – der ImageWriter – setzte eigene Maßstäbe.

Er verfügte über eine Auflösung von 144 dpi, genau doppelt so hoch wie die Bildschirmauflösung. Diese Tatsache führte zu einem interessanten Phänomen bei der Darstellung und dem Druck von Texten. Die Macintosh-Systemsoftware nutzte oft größere Bitmaps der Schriftarten, die doppelt so groß waren, um den Druck zu verbessern. Wenn also ein Dokument beispielsweise in 12-Punkt-Schrift gesetzt war, aber eine 24-Punkt-Bitmap der Schrift vorhanden war, sendete der Mac die größere Bildversion an den Printer, wodurch der Druck schärfer und detailreicher erschien. Auf dem Bildschirm allerdings blieb die kleinere, niedrigauflösende Variante sichtbar.

Dadurch kam es zu einer leichten und damals akzeptierten Abweichung vom WYSIWYG-Prinzip („What You See Is What You Get“). In der Praxis führte das dazu, dass manche Buchstaben, etwa der „y“ mit seinem unverwechselbaren, je nach Größe entweder geschwungenen oder geraden „Descender“, am Bildschirm anders aussahen als beim Ausdruck. Ein eher kurioser, aber auch liebenswerter Aspekt alter Mac-Typografie und Systemarchitektur, der heute nostalgisch betrachtet wird. Mit dem Aufkommen von LaserWriter-Druckern und der Einführung des PostScript-Standards änderte sich die Situation grundlegend. Die typografische Darstellung auf Bildschirm und Drucker wurde konsistenter und rasterunabhängig.

Doch wie konnte man eigentlich feststellen, welche Schriftgrößen als Bitmap auf dem alten Mac verfügbar waren? Hierfür gab es verschiedene Möglichkeiten. Die technisch versierteren Nutzer griffen zum Tool ResEdit, mit dem Schriftdateien und andere Ressourcen der Systemsoftware bearbeitet werden konnten. Doch die einfachste Methode war ein Blick ins Style-Menü der Schriftarten im MacWrite-Programm. Dort zeigten die Macintosh-Systeme angebotene Schriftgrößen entweder im normalen oder in einem umrandeten Schriftstil an. Umrandete Größen wiesen darauf hin, dass für diese Größe ein eigenes Bitmap vorhanden war, während einfache Schriftgrößen skaliert wurden, was häufig zu weniger klaren, teilweise unschönen Darstellungen führte.

Bestimmte Fonts wie die unverwüstliche Chicago verfügten beispielsweise nur über eine Bitmap in einer Größe und wurden dementsprechend immer skaliert, während Fonts wie Geneva oder New York in verschiedenen Größen mit eigenen Bitmaps verfügbar waren – ein Zeichen für deren höhere Bedeutung und den größeren Aufwand, der in ihre Entwicklung geflossen ist. Die Unterschiede und Eigenheiten der Fonts jener Zeit bieten einen faszinierenden Einblick in den Umgang mit technischen Beschränkungen und gestalterischem Anspruch, der das Macintosh-Ökosystem prägte. Gerade für Menschen, die heute an hochauflösenden Bildschirmen und konsistentem Druck gewöhnt sind, sind diese typografischen Details eine wertvolle Erinnerung an frühe Herausforderungen und gleichzeitig an eine gewisse Verspieltheit in der Gestaltung. Darüber hinaus kann man die typografischen Merkmale alter Macs auch als Spiegel des technischen Fortschritts verstehen. Die Kombination aus festgelegter Bildschirmauflösung, Druckereigenschaften und Bitmap-basierten Fonts war einzigartig für das damalige Apple-Design.

Die Mac-Entwickler mussten kreativ sein, um trotz dieser Restriktionen eine attraktive und gut lesbare Benutzeroberfläche zu schaffen. Die Erinnerung an diese Details ist nicht nur technikgeschichtlich relevant, sondern stärkt auch das Bewusstsein für die Bedeutung von Schriftgestaltung in digitalen Medien. Apple war dabei stets ein Vorreiter, der mit der Integration von Fonts wie Chicago, Geneva und New York die digitale Typografie revolutionierte. Nicht zuletzt prägten diese Schriften über Jahrzehnte das Erscheinungsbild der Macintosh-Software und hinterließen bleibende Eindrücke bei Nutzern. Heute, im Jahr 2025, blicken wir mit einer Mischung aus Nostalgie und Ehrfurcht auf diese Ära zurück, in der jedes Pixel gezählt hat und jede Designentscheidung einen großen Einfluss auf die Nutzererfahrung hatte.

Gleichzeitig schwelen Diskussionen über Schriftdesign auch in der Gegenwart, beispielsweise über die Wahl von Buchstabenformen in verschiedenen Apple-Apps. So zeigt sich, dass Typografie weit mehr als eine technische Notwendigkeit ist – sie ist ein lebendiger Teil visueller Kommunikation und Identität. Die Story von alten Macintosh-Fonts ist deshalb nicht nur eine Geschichte von Technik und Ästhetik, sondern auch von emotionalen Verbindungen und kreativen Prozessen. Für viele Mac-Nutzer der ersten Stunden war die besondere Gestaltung der einzelnen Buchstaben ein ständiger, unauffälliger Begleiter im Alltag, dessen Details erst Jahre später richtig würdig erkannt und geschätzt wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die typografischen Eigenheiten der frühen Macintosh-Computer ein faszinierendes Kapitel der Computergeschichte sind, das sich lohnt, beleuchtet und dokumentiert zu werden.

Sie erinnern uns an den Geist einer Zeit, in der technische Einschränkungen zu genialen Lösungen führten und Design nicht nur eine ästhetische Frage, sondern auch eine Herausforderung an Präzision und Innovation war. Diese Erinnerungen lassen zugleich die besondere Verbindung zwischen Technologie und Kunst aufscheinen, die Apple auf einzigartige Weise verkörpert hat. Die Schriftsysteme alter Macs bleiben eine Quelle der Inspiration und Wertschätzung für alle, die sich für die Geschichte digitaler Typografie und die Anfänge moderner Computerästhetik interessieren.