Die Frage, wie Moleküle zu Zeichen werden konnten, bildet einen faszinierenden Schnittpunkt zwischen Biologie, Chemie und Semiotik – der Lehre von Zeichen und Bedeutung. Während in der klassischen Wissenschaft DNA und RNA als Träger biologischer Information gelten, zeigen jüngste Forschungen, dass diese Moleküle eher semiotische Artefakte sind, die durch interpretierende Systeme Bedeutung erhalten. Dies führt zu einer radikalen Neubewertung, wie biologische Information und Interpretation entstehen und welchen Ursprung sie in molekularen Prozessen haben. Historisch betrachtet sahen Pioniere wie Erwin Schrödinger in den 1940er Jahren Leben vor allem als physikalisches Problem: Wie können Organismen einen Zustand fern vom thermodynamischen Gleichgewicht aufrechterhalten und Informationen speichern? Schrödingers Idee des aperiodischen Kristalls als Informationsträger war bahnbrechend und ebnete den Weg für die Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA und damit für die Idee, dass genetische Information materiell verkörpert ist. Doch während die Wissenschaft seitdem DNA und RNA als Informationsquellen feiert, übersehen viele eine zentrale Dimension: Den Akt der Interpretation.

Das klassische „Zentrale Dogma“ der Molekularbiologie postuliert den Informationsfluss von DNA zu RNA zu Protein. Diese Sichtweise reduziert Information oft auf Muster oder Statistiken, die repliziert und übertragen werden. Ähnlich sind Claude Shannons mathematische Theorien zur Kommunikation zwar fundamentale Leistungen, doch diese technische Definition von Information behandelt Bedeutung als irrelevant, da sie sich ausschließlich auf Reproduktion von Signalen konzentriert. Biologische Information hingegen ist immer „über etwas“, sie ist referenziell und funktional. Ohne ein interpretierendes System bleibt das Muster einer DNA-Sequenz rein physikalisch und besitzt noch keine Bedeutung.

Der Schlüssel liegt also im Prozess der Interpretation. Doch was bedeutet das konkret auf molekularer Ebene? Wie kann ein Molekül als Zeichen behandelt werden, das auf andere molekulare Eigenschaften verweist? Ein möglicher Zugang ist über minimalistische autogene Systeme, einfache molekulare Modelle, die eine grundlegend interpretative Kompetenz besitzen. Inspiriert von Viren, die aus einem selbstassemblierenden Proteinmantel (Capsid) und darin eingeschlossener Nukleinsäure bestehen, demonstriert eine solche Vereinfachung den Übergang von physikalisch-chemischen Eigenschaften hin zu semiotisch relevanten Prozessen. Zwei fundamentale molekulare Prozesse stehen dabei im Zentrum: reziproke Katalyse und Selbstassemblierung. Reziproke Katalyse beschreibt eine zyklische Beziehung, bei der das Produkt einer katalytischen Reaktion einen Katalysator für eine andere Reaktion bildet, die wiederum den ersten Hauptkatalysator produziert.

Dies schafft eine selbstverstärkende Kaskade, die bei ausreichender Substratverfügbarkeit zu einer exponentiellen Produktion der beteiligten Moleküle führen kann. Die Selbstassemblierung wiederum ist ein Prozess, bei dem Moleküle durch ihre Geometrie und chemische Affinität spontan zu komplexen Strukturen wie Viruscapsiden zusammenfinden. Die Verknüpfung dieser beiden Prozesse erzeugt ein autogenes System, das sich selbst erhält, repariert und reproduziert. Das Capsid schirmt die katalytischen Moleküle vom Umfeld ab, während die Katalyse die Bausteine für die neue Capsidbildung schafft. Dieses dynamische Zusammenspiel bildet einen geschlossenen Arbeitzyklus, der Energie nutzt, um sich selbst wiederherzustellen und so einen Zustand fern vom thermodynamischen Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Der Mechanismus differenziert zwischen dem Zustand der Unversehrtheit (Selbst) und Störung (Nicht-Selbst), wobei jede Störung als Signal gilt, die Selbstreparatur in Gang zu setzen. Die Fähigkeit, zwischen diesen Zuständen zu unterscheiden und entsprechend zu handeln, ist eine grundlegende Form der Interpretation. Diese einfachste Form semiotischer Kompetenz lässt sich als ikonisch beschreiben, da sie eine Form von Isomorphie oder Ähnlichkeit zwischen Signal und Zustand herstellt. Doch durch Zusatzfunktionen wie etwa die Bindung von Substratmolekülen an Capsid-Strukturen, die deren Stabilität verändern können, entsteht ein komplexeres interpretatives Verhalten. Das System wird sensitiv gegenüber äußeren Umweltbedingungen, kann diese in Bezug auf eigene Reproduktionschancen bewerten und passt seine Reaktionen entsprechend an.

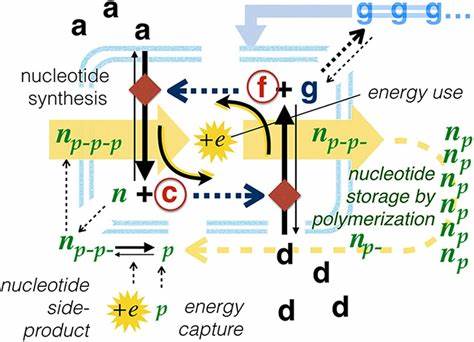

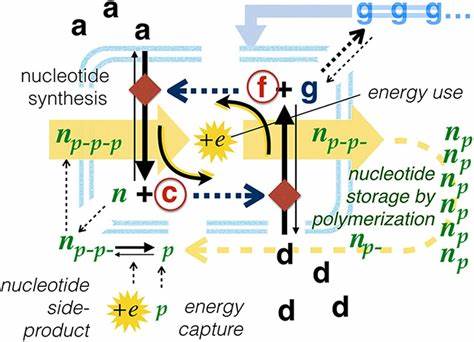

Dieses korrelative Verhältnis bildet eine Form von indexikalischer Semiose, bei welcher das Zeichen nicht nur sich selbst repräsentiert, sondern auf etwas außerhalb seiner selbst verweist – in diesem Fall auf umgebende Substratkonzentrationen. Ein weiterer entscheidender Schritt ist die Rolle von Nukleotiden wie ATP oder GDP, die nicht nur Bauelemente für Nukleinsäuren sind, sondern auch zentrale Energiespeicher und -überträger. Diese multifunktionalen Moleküle ermöglichen es, Energie in bestimmten Teilen des autogenen Systems zu speichern und kontrolliert freizusetzen, wodurch energetisch ungünstige Reaktionen ermöglicht werden. Die Verkettung von Nukleotiden zu Polynukleotidketten wie RNA oder DNA kann als evolutionäres Offloading dieser Energiereserven gesehen werden. Später wurde diese lineare Struktur dann als stabile Vorlage, also Template, für die Rekrutierung und räumliche Anordnung von Katalysatoren genutzt.

Diese räumlichen Dispositionen auf der Nukleinsäurestruktur können wiederum die Wahrscheinlichkeit bestimmter katalytischer Reaktionen beeinflussen – bestimmte Katalysatoren werden gebunden, andere nicht, wodurch die Reaktionslandschaft präzise gesteuert wird. Dadurch lassen sich systemimmante Einschränkungen von möglichen Reaktionsmaschinen auf eine polymere Vorlage übertragen, die selbst von den Dynamiken nicht direkt verändert wird. Dies bedeutet eine Entkopplung der Informationsspeicherung vom aktiven dynamischen Prozess, die bis heute die Grundlage genetischer Information bildet. Aus semiotischer Perspektive entsteht hier eine Codierung, eine Art mapping zwischen unterschiedlichen molekularen Domänen. Während die Nukleinsäure-Sequenz keinen direkten katalytischen Effekt hat, beeinflusst sie indirekt durch die räumliche Anordnung die katalytische Aktivität und damit das Verhalten des gesamten Systems.

Diese Displacement-Strategie – die Verlagerung von Interpretation und Speicherung auf unterschiedliche Substrate – ermöglicht eine Rekursivität: Information kann jetzt über Generationen hinweg stabil erhalten und modifiziert werden, während gleichzeitig das interpretierende System in der Lage ist, sich selbst anzupassen und zu evolvieren. Die Entwicklung solcher semiotischer Systeme ist die Grundlage der biosemiotischen Gerüstlogik, die weit über Moleküle hinausgreift. Im Genom regulieren Proteine die Expression anderer Gene durch Bindung an spezifische DNA-Sequenzen, wodurch eine hierarchische Kontrolle von Stoffwechsel- und Entwicklungsprozessen entsteht. Diese recursive Verknüpfung von isomorphen und korrelativen Bezügen eröffnet die Möglichkeit immer komplexerer interpretativer Prozesse, die sich über molekulare, zelluläre und organismische Ebenen ausdehnen. Diese biosemiotische Perspektive stellt zudem die traditionelle Sicht des genetischen Informationsflusses auf den Kopf.

Statt DNA und RNA als ursprüngliche Träger von biologischer Information zu sehen, zeigen autogene Modelle, dass semiotische Interpretation schon in viel einfacheren molekularen Systemen verwurzelt ist. DNA ist folglich weniger Ursprung, als vielmehr ein semiotisches Artefakt, das durch interpretierende biologische Systeme mit Bedeutung aufgeladen wird. Die Erforschung, wie Moleküle zu Zeichen werden, hat bedeutende Auswirkungen auf unser Verständnis von Leben, Evolution und Information. Sie verdeutlicht, dass Bedeutung und Interpretation selbstproduktive Eigenschaften komplexer dynamischer Systeme sind, die weit über die Summe ihrer chemischen Einzelteile hinausgehen. Dies öffnet Räume für neue theoretische Ansätze, die biologische Information nicht als passive Muster im Molekül sehen, sondern als aktive, selbstbezügliche und evolutionsfähige semiotische Prozesse.

Insgesamt bildet das autogene Modell einen überzeugenden Rahmen, um das Geheimnis der biologischen Bedeutung auf molekularer Ebene zu entschlüsseln. Von der simplen Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst bis hin zur rekursiven Nutzung von Nukleinsäuren und der Ausdifferenzierung von semiotischem Scaffolding in komplexen Organismen – die Geschichte, wie Moleküle Zeichen wurden, ist gleichbedeutend mit der Geschichte des Lebens selbst und seiner Fähigkeit, sich selbst zu repräsentieren und anzupassen.