In der heutigen Wissenschaft ist das Verständnis von Information im biologischen System unabdingbar für die Aufklärung der Ursprünge des Lebens und der evolutionären Prozesse. Traditionell wurden Moleküle wie DNA und RNA als die ursprünglichen Träger biologischer Information betrachtet. Doch neue Ansätze hinterfragen diese Sichtweise und bieten faszinierende Einsichten, wie Moleküle zu Zeichen werden – also zu Trägern von Bedeutung, die über ihre bloße physikalische Struktur hinausgehen. Die klassische Sichtweise fußt maßgeblich auf der sogenannten „zentralen Dogmatik“ der Molekularbiologie, die seit den 1950er Jahren davon ausgeht, dass genetische Information primär in der Struktur der Nukleinsäuren kodiert ist und von dort aus auf Proteine übertragen wird. Seit Schrödingers Buch „What is Life?“ wurde diese Idee mit der Metapher von der aperiodischen Kristallstruktur verstärkt, die als Träger der Information diente.

Claude Shannon brachte später eine formal genormte Definition von Information für die Kommunikationstechnik ein, die sich auf die Übertragung von Nachrichten konzentriert, jedoch bewusst die semantische Bedeutung ignoriert. Während Dawkins in „The Selfish Gene“ die genetische Information als kopierbares Muster darstellte, blieb eine grundlegende Frage unbeantwortet: Wie wird aus einem physikalischen Muster Bedeutung? Wie werden buchstäbliche Moleküle zu Zeichen, die über sich selbst hinaus auf andere Moleküle oder gar Umweltzustände verweisen können? Hier setzt der Ansatz der Biosemiotik und insbesondere die Arbeit von Terrence W. Deacon an, der sich intensiv damit beschäftigt hat, welche Prozesse notwendig sind, um Moleküle als Zeichen zu verstehen. Sein Modell versetzt uns zurück an die Anfänge des Lebens und betrachtet einfachste molekulare Systeme, die allein auf physikalisch-chemischen Prinzipien basieren, aber dennoch interpretative Eigenschaften aufweisen könnten. Zentral in Deacons Modell sind zwei miteinander verbundene molekulare Prozesse: reziproke Katalyse und Selbstassemblierung.

Reziproke Katalyse beschreibt eine sich gegenseitig begünstigende Abfolge von chemischen Reaktionen, bei denen ein Produkt die Reaktion eines anderen katalysiert, und umgekehrt. Diese zyklische gegenseitige Unterstützung kann zu einer Kettenreaktion führen, die eine Vielzahl von Katalysatormolekülen erzeugt. Die Selbstassemblierung beispielsweise von Virus-Capsiden erlaubt es Molekülen, aufgrund ihrer geometrischen und chemischen Eigenschaften spontan komplexe Strukturen wie Polyeder zu bilden. Zusammen ermöglichen diese Prozesse die Ko-Existenz und Co-Abhängigkeit von molekularen Komponenten, die sich gegenseitig stabilisieren und somit eine Basis für selbstorganisierende und autogene Virus-ähnliche Systeme schaffen, sogenannte „Autogene“. Diese sind in der Lage, sich selbst zu reparieren und unter gewissen Bedingungen sogar selbst zu reproduzieren, indem sie ihre molekularen Bestandteile dynamisch austauschen und so ein dynamisches, nicht-gleichgewichtiges System aufrechterhalten.

Aus biosemiotischer Perspektive erlangt dieses autogene System eine einfachste Form interpretativen Verhaltens, indem es zwischen eigenem Zustand und Außenwelt unterscheidet – eine grundlegende Form von „Selbst-/Nicht-Selbst“ Erkennung. Schäden an der Molekülstruktur signalisieren Nicht-Selbst und initiieren Reparaturprozesse, was einem semantischen Vorgang gleichkommt, bei dem ein physikalisches Ereignis als Zeichen interpretiert wird. Diese Fähigkeit, Zustände als Bedeutungsträger zu erkennen und darauf zu reagieren, stellt den ersten Schritt dar, wie Moleküle Zeichen werden können. Ein weiterer evolutionärer Schritt zeigt sich in der Selektivität solcher Systeme gegenüber Umweltbedingungen. Wenn zum Beispiel die Stabilität der Capsid-Struktur von der Bindung bestimmter Substrate abhängt, wird die Wahrscheinlichkeit gesteuert, unter welchen Umweltbedingungen eine Reproduktion oder Reparatur eingeleitet wird.

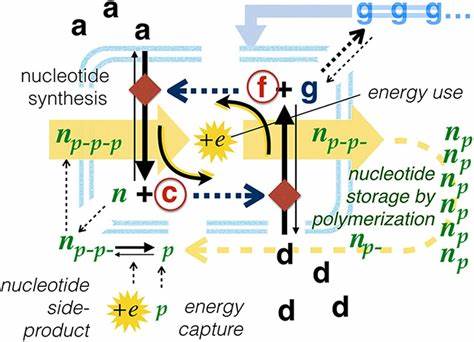

Dies bedeutet, dass die molekulare Einheit Umweltinformationen aufnimmt und interpretiert, was den Sprung von reinem Selbstbezug zur Umweltbeziehung ermöglicht – ein charakteristisches Merkmal der Semiose. Eine wichtige Erweiterung dieses Modells ist die Rolle der Nukleinsäuren. Freeman Dyson schlug vor, dass die Moleküle RNA und DNA ursprünglich vor allem energetische Funktionen erfüllt hätten und erst sekundär zu Informationsspeichern wurden. Nukleotide, die Bausteine dieser Moleküle, sind ebenso Energieträger, die chemische Energie in hochenergetischen Verbindungen wie Pyrophosphat speichern können. Im Laufe der Evolution haben diese energiereichen Moleküle die Fähigkeit gewonnen, ihre energietragenden Eigenschaften von ihrer Struktur als lineare Polymere zu trennen.

Die polymerisierte Form der Nukleinsäure dient als speicherbarer, stabiler Informationsträger, während energiereiche Phosphatbindungen darin sicher gebunden und erst bei Bedarf wieder freigesetzt werden können. Diese Trennung schuf die Grundlage für eine sogenannte „referentielle Verdrängung“, bei der molekulare Informationen auf ein anderes, ruhigeres Medium ausgelagert werden. So konnte die Komplexität der molekularen Wechselwirkungen gesteuert und unerwünschte Reaktionen minimiert werden. Zugleich fungierte die Nukleinsäure als Template, das andere Moleküle selektiv und in bestimmten Sequenzen anordnet und so katalytische Netzwerke bindet, beeinflusst und organisiert. Die daraus resultierende Verbindung von Sequenzstruktur und molekularer Funktion hat enorme evolutionäre Bedeutung.

Durch diese Koordination können sich kovalente Bindungsmuster und katalytische Prozesse gegenseitig beeinflussen, was zu einer höheren Ordnung und Komplexität in biologischen Systemen führt. Die DNA- oder RNA-Sequenz wird somit nicht einfach als „chemisches Muster“ verstanden, sondern gewinnt semiotische Qualität als Träger von Bedeutung, die sich auf molekulare Prozesse bezieht und diese steuert. Dieser Prozess der Evolutionsentwicklung birgt eine Hierarchie von Interpretationsstufen: Beginnend mit einfachen autogenen Systemen, die Selbst/ Nicht-Selbst unterscheiden (ikonische Semiose), über Systeme, die Umweltbedingungen in kausalen Korrelationen interpretieren (indexikalische Semiose), bis hin zu komplexen Mechanismen, die symbolische und kodierte Beziehungen nutzen, wie sie in genetischen Codes sichtbar werden. Die Fähigkeit, semantische Funktionen von einem molekularen Medium auf ein anderes zu übertragen, eröffnet neue Möglichkeiten für rekursive, selbstbezügliche Informationsverarbeitung. Das heißt, biologisches Leben ist nicht einfach eine Ansammlung chemischer Reaktionen, sondern ein Netzwerk emergenter, selbstorganisierender Bedeutungsprozesse, die sich über unterschiedliche molekulare Substrate hinweg entfalten.

Hohe Ebenen dieser semiotischen Vernetzung zeigen sich etwa in der genetischen Regulation, bei der Proteine als „Interpretanten“ bestimmter DNA-Sequenzen fungieren. Die Proteine wiederum steuern die Expression weiterer Gene und setzen Rückkopplungsschleifen in Gang, die komplexe phänotypische Strukturen formen. Dieser Prozess der „semiotischen Gerüsts“ oder „semiotischen Gerüstbildung“ macht dynamische Anpassungs- und Entwicklungsprozesse auf molekularer Ebene möglich. Aus evolutionärer Sicht schafft das Verschieben von Informationszentren von spontanen chemisch-dynamischen Interaktionen auf stabile, speicherbare Sequenzen eine höhere Evolvabilität. Diese Verbesserung ist wesentlich, um Komplexität aufzubauen und fehlerhafte Reaktionen zu minimieren.

Es macht den Schritt von einfachen, kaum evolvierbaren Systemen hin zu hochkomplexen Organismen möglich. Abschließend lässt sich festhalten, dass Moleküle erst durch ihre Einbettung in interpretierende Systeme oder Prozesse zu Zeichen werden. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften dienen als semiotische Affordanzen, als potenzielle Bedeutungsangebote, deren tatsächliche semantische Rolle jedoch erst durch den jeweiligen Interpretationskontext bestimmt wird. Die Analyse führt somit zu einer Umkehrung der bisher dominierenden Denkweise: Nicht die Moleküle an sich sind die eigentlichen Träger biologischer Information, sondern sie sind semiotische Artefakte, die innerhalb interpretierender dynamischer Systeme Bedeutung gewinnen. Die Fähigkeit zur Interpretation ist demnach die eigentliche Quelle biologischer Information und macht die komplexen Abläufe des Lebens erst möglich.

Dieser Paradigmenwechsel öffnet einen neuen Blick auf die Entstehung des Lebens und der Evolution und verbindet molekulare Prozesse mit semiotischen Prinzipien. Biosemiotik und damit verbundene molekulare Modelle bieten somit einen innovativen Rahmen, um die Ursprünge biologischer Bedeutungs- und Informationssysteme besser zu verstehen und die Grenzen zwischen Physik, Chemie und Biologie in der Suche nach dem Wesen des Lebens neu zu definieren.