Web Application Firewalls (WAF) sind ein essenzieller Bestandteil moderner IT-Sicherheit und dienen dazu, Webanwendungen vor unautorisierten Zugriffen und Angriffen zu schützen. Doch wie bei jeder Sicherheitstechnologie gibt es auch Wege, diese Schutzmechanismen zu umgehen. Eine überraschend effektive Methode ist die Ausnutzung von Autocomplete-Features in Suchfeldern, um die Filter und Blockaden einer WAF zu umgehen. Die folgende Betrachtung zeigt nicht nur, wie dieser Prozess funktioniert, sondern bietet darüber hinaus auch wertvolle Einblicke in die potenziellen Risiken und Möglichkeiten, diese Angriffsmuster rechtzeitig zu erkennen und abzuwehren. Das Beispiel basiert auf einer realen Untersuchung einer beliebten neuseeländischen Webseite, auf der eine Suchfunktion eingesetzt wird, die automatisch Vorschläge anzeigt und dabei eine WAF im Hintergrund verwendet.

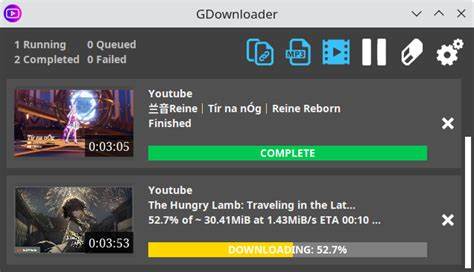

Bei einer solchen Suchfunktion findet ein Asynchron-Request häufig ein Backend-Endpunkt, der die Suchbegriffe entgegennimmt und entsprechende Ergebnisse oder Vorschläge als HTML-Widget zurückliefert. Ein erfahrener Security-Analyst erkennt schnell, dass diese Art von Echo-Anforderungen bei unzureichender Filterung anfällig für Cross-Site Scripting (XSS) sein können, da beliebiger Code im Suchbegriffändig oder reflektiert wird. Der erste Versuch bestand darin, HTML-Tags einfach im Suchparameter einzuschleusen. Das Resultat bestätigte schnell, dass die Eingabe reflektiert, aber nicht sinnvoll bereinigt wurde, was grundsätzlich eine äußerst kritische Sicherheitslücke darstellt. Allerdings verhinderte die WAF den Einsatz von offensichtlichen bösartigen Mustern wie <script>-Tags, was den Angriff zunächst stoppte.

Dieses Verhalten offenbart den cleveren Middleware-Schutz des eingesetzten Akamai WAF-Dienstes, der bekannte Angriffsvektoren und gefährliche Keywords zuverlässig blockiert. Doch dann wurde ein wichtiger Beobachtungspunkt entdeckt: Die Suchfunktion beinhaltet ein Autocomplete-Feature, das anhand eines lexikalischen Basiswortschatzes die eingegebenen Begriffe korrigiert oder vervollständigt. Interessanterweise ignorierte diese Autocomplete-Logik Sonderzeichen wie spitze Klammern oder Schrägstriche – genau jene Elemente, die typischerweise für Skriptinjektionen verwendet werden. Dadurch eröffnet sich eine Möglichkeit, die WAF zu überlisten – nämlich durch absichtliches Fehlschreiben von Schlüsselwörtern, die vom Autocomplete anschließend in das gewünschte Schlüsselwort korrigiert werden, welches die Webseite anschließend ohne eigenes Zutun des Angreifers rendert. Das bedeutet, dass ein gezielt manipuliertes Suchwort wie „scripr“ trotz falscher Schreibweise nicht von der WAF blockiert wird.

Gleichzeitig korrigiert die Untersystem-Logik diesen Begriff intern auf „script“ – was wiederum beim Empfänger zu einem ausführbaren Code-Snippet führen kann. Im Rahmen von Tests bestätigte sich diese Taktik eindrucksvoll, als die Eingabe von „<scripr>“ in den Suchparametern eine erfolgreiche Reflektion von „<script>“ im HTML-Code zur Folge hatte. Anschließend wurde die Payload um weitere Variationen ergänzt, da WAFs oftmals nicht nur Schlüsselwörter blockieren, sondern auch gefürchtete Funktionsaufrufe wie „alert(“ untersagen. Eine gerissene Lösung bestand darin, den Funktionsaufruf leicht zu modifizieren – etwa „alertt(“ – sodass die WAF diese Variante nicht erkennt und somit passieren lässt, während der Browser diese Ergänzung je nach Kontext ignoriert oder ausführt. Die daraus resultierenden Angriffsszenarien ermöglichen eine nahezu vollständige Umgehung des Schutzmechanismus, wobei schädlicher JavaScript-Code durch die Kombination aus Autocomplete-Transformation und schlau manipulierten Parametern ausgeführt wird.

Besonders faszinierend ist die Tatsache, dass diese Technik nicht auf reguläre Domainnamen angewiesen ist, da IP-Adressen als Quelle für externe Skripte genutzt werden können, was durch die Autocomplete-Logik nicht beeinflusst wird. Das bedeutet, Angreifer können trotz restriktiver Namensauflösung oder externem Content-Security-Policy-Protection bösartigen Code einschleusen und somit unterschiedlichste Attacken ausführen – sei es das Stehlen von Cookies, Session Hijacking oder andere Formen von Cross-Site Scripting. Die Analyse zeigt klar, dass Sicherheitsmechanismen wie WAFs nur so effektiv sind wie ihr konfigurierter Umfang und die Einbindung externer Features in die Applikationslogik. Ein Autocomplete-Feature, das an sich Nutzerfreundlichkeit verspricht, kann unbeabsichtigt als Einfallstor für Angreifer dienen, wenn es in Kombination mit fehlender oder mangelhafter Inhaltsvalidierung auf Serverseite zum Einsatz kommt. Für Entwickler und Sicherheitsteams ist es daher unerlässlich, diese Zusammenhänge zu verstehen und umfassende Testverfahren, etwa mit Fokus auf Manipulationen durch Nutzer-Interface-Komponenten, durchzuführen.

Insbesondere die korrekte Filterung und Entschärfung reflektierter Eingaben muss in verschiedensten Kontexten und auf mehreren Ebenen erfolgen – darunter auch jene, die nicht direkt über die Standardfilterungen der WAF abgedeckt sind. Zusätzlich können fortschrittliche WAF-Implementierungen mit Machine-Learning-gestützten Anomalieerkennungen kombiniert werden, um untypisches Nutzungsverhalten und Eingabemuster frühzeitig als riskant einzustufen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Angesichts der ständig zunehmenden Komplexität von Webanwendungen und Sicherheitssystemen ist das Bewusstsein für solche Angriffsmuster essenziell, um bestehenden Schutzmaßnahmen nicht blind zu vertrauen. Automatisierte Prozesse und Features, die aus UX-Gründen eingesetzt werden, müssen immer auf ihre möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit geprüft werden. Die Erkenntnisse aus diesem Fallbeispiel verdeutlichen, wie kreativ Angreifer vorgehen, um Schutzbarrieren zu überwinden, und fordern von Sicherheitsverantwortlichen eine ebenso kreative und kontinuierliche Anpassung der Abwehrmechanismen.

Abschließend unterstreicht die erfolgreiche Umgehung einer führenden kommerziellen WAF mithilfe von Autocomplete-Techniken die Bedeutung eines ganzheitlichen Sicherheitsansatzes. Nur durch eine Kombination aus sicherer Applikationsentwicklung, tiefgehender Inputvalidierung, sorgfältiger Konfiguration der Sicherheitsinfrastruktur und penibler Beobachtung von Nutzerinteraktionen kann der bestmögliche Schutz gewährleistet werden. Anwender und Betreiber von Webanwendungen sollten diese Erkenntnisse nutzen, um die eigenen Systeme kritisch zu hinterfragen und potenzielle Angriffspunkte frühzeitig zu identifizieren und zu schließen. So wird nicht nur die Widerstandsfähigkeit gegenüber immer ausgefeilteren Angriffsmethoden erhöht, sondern auch ein nachhaltiges Vertrauen bei Nutzern und Kunden geschaffen – ein entscheidender Faktor im dynamischen Umfeld der Cybersicherheit.