Im Jahr 2024 hat sich die Serverless-Architektur zweifelsohne als eine der beliebtesten Cloud-Technologien etabliert. Unternehmen und Entwickler profitieren von ihrer Fähigkeit, Anwendungen stateless und ohne eigenen Serverbetrieb zu betreiben. Dabei entfällt die Komplexität rund um Infrastrukturmanagement, Skalierung und Verfügbarkeit, da diese Aspekte von Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS) Lambda oder Azure Functions übernommen werden. Bislang lag der Fokus dieser Plattformen vorrangig auf einfachen, zustandslosen Operationen wie Medienverarbeitung oder Event-Handling. Doch mit fortschreitender Technologie und wachsenden Anforderungen rückt ein Thema immer mehr in den Mittelpunkt: die Unterstützung und Integration von Datenbank-Transaktionen in serverlose Funktionen.

Die Kombination von Transaktionen und Serverless-Computing ist mehr als nur eine technische Entwicklung – sie ist eine natürliche Evolution, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie moderne Unternehmensanwendungen gebaut und betrieben werden, grundlegend zu verändern. Die Kernidee besteht darin, serverlose Funktionen direkt in atomare, konsistente, isolierte und dauerhafte (ACID) Datenbank-Transaktionen einzubetten. Durch diese Verschmelzung erhalten Entwickler die Möglichkeit, komplexe, datenintensive Geschäftslogik in elastischen Cloud-Umgebungen zu realisieren, ohne dabei Kompromisse bei Zuverlässigkeit oder Korrektheit eingehen zu müssen. Eine der größten Herausforderungen bisheriger Serverless-Modelle war die mangelnde Unterstützung für zustandsbehaftete Anwendungsfälle, insbesondere jene, die enge und zuverlässige Interaktion mit Datenbanken erfordern. Klassische serverbasierte Architekturen begegnen diesem Problem, indem sie langlaufende Prozesse und manuelle Transaktionssteuerung implementieren.

Bei konventionellen serverlosen Plattformen müssen Entwickler hingegen selbst dafür sorgen, dass Prozesse hinsichtlich ihrer Datenbank-Interaktionen atomar bleiben – ein komplexer Vorgang, der vielfach zu Fehlern, Inkonsistenzen und schwieriger Wartbarkeit führt. Die Einführung einer Plattform, die serverlose Funktionen automatisch in Datenbanktransaktionen „einwickelt“, ist daher ein bahnbrechender Schritt, der den gesamten Entwicklungsprozess vereinfacht. Statt manuell Verbindungsmanagement und Transaktionsgrenzen definieren zu müssen, stellen solche Plattformen Entwicklern eine transparente Umgebung zur Verfügung, in der jede Funktion automatisch mit einer Datenbank-Transaktion verknüpft wird. Dies verwandelt die Serverless-Welt nachhaltig – Anwendungen, die traditionell nur mit dedizierten Servern realisierbar waren, können nun vollständig serverlos gehostet und skaliert werden. Neben der Bequemlichkeit bringt diese Veränderung auch innovative Vorteile bei der Fehlersuche und Zuverlässigkeit.

Ein herausragendes Feature ist das sogenannte Zeitreise-Debugging. Klassische Debugging-Szenarien leiden häufig unter der Schwierigkeit, Fehler in verteilten Systemen mit gleichzeitigen Zugriffen auf gemeinsame Ressourcen nachzuvollziehen. Bugs treten oft nur unter bestimmten, fast unmöglich reproduzierbaren Bedingungen auf, was das Entwickeln von Lösungen enorm erschwert. Dank der Transaktionsintegration können alle Zustandsänderungen und Operationen lückenlos über Datenbankprotokolle nachvollzogen werden. Diese Aufzeichnungen erlauben es, vergangene Ausführungen von serverlosen Funktionen punktgenau und deterministisch im lokalen Entwicklungsumfeld zu reproduzieren – Fehler, die nur bei komplexen Race-Conditions auftraten, lassen sich so sichtbar machen und verstehen.

Dieses Debugging-Paradigma eröffnet eine neue Qualität der Softwareentwicklung, die bisher nur aus eingeschränkt möglichen Laborversuchen bekannt war. Neben dem verbesserten Debugging verbessert sich auch die Zuverlässigkeit von Geschäftsprozessen deutlich. Bei verteilten Workflows, beispielsweise im E-Commerce oder in Banksystemen, muss jede Operation garantiert exakt einmal ausgeführt werden – Mehrfachausführungen könnten schwerwiegende Folgen wie doppelte Abbuchungen oder falsche Lagerstände erzeugen. Konventionelle Designs müssen daher mit komplexen Wiederholungs- und Abbruchmechanismen bemüht werden, um Idempotenz und Konsistenz zu sichern. Serverlose Plattformen wiederum starten bei Fehlern oft einfach Aufgaben neu, was ohne transaktionale Unterstützung zu inkorrekten Mehrfachausführungen führen kann.

Die enge Kopplung von serverlosen Funktionen mit Datenbanktransaktionen erlaubt nun eine eingebettete Erfolgserfassung: Die Plattform speichert den Erfolg oder Fehlschlag jeder Funktion innerhalb der gleichen Transaktion, die auch die Geschäftslogik ändert. Somit ist sichergestellt, dass eine Funktion bei erneutem Aufruf nur dann neu ausgeführt wird, wenn kein Ergebnis vorliegt. Das garantiert „Exactly-once“-Semantik, also jedes Teilstück des Workflows wird genau einmal erfolgreich ausgeführt. Solch ein verlässliches Verhalten ist eine Basisvoraussetzung für auch nur annähernd fehlerfreie, kritische Infrastruktur und öffnet den Weg für serverlose Architekturen in den Bereichen, die bislang nicht als serverless-freundlich galten. Organisatorisch und programmiertechnisch bleibt das für Entwickler eine vertraute Umgebung: Anwendungen werden weiterhin als Workflows vieler kleiner Funktionen gestaltet, orchestriert über Systeme wie AWS Step Functions oder Azure Durable Functions.

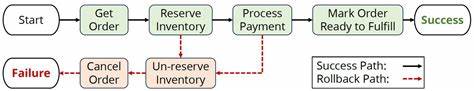

Der Unterschied liegt darin, dass jeder Funktionsaufruf, der mit der Datenbank interagiert, sich automatisch innerhalb einer konsistenten Transaktion befindet und dessen Ausführung entscheidend zuverlässiger erfolgt. Ein anschauliches Beispiel ist ein serverloser Checkout-Prozess: Zunächst wird Warenbestand reserviert, anschließend die Zahlung abgewickelt und abschließend die Bestellung als abholbereit markiert. Alle diese Vorgänge, außer vielleicht der externe Zahlungsprozess, laufen als transaktionale Funktionen. Bei Fehlern gibt es zurücksetzende Rollback-Funktionen für eine saubere Wiederherstellung. Solche Muster sind extrem verbreitet und bisher schwer in einer Serverless-Umgebung sicher zu implementieren.

Die Aussicht, komplexe Zustände und Fehlerfälle automatisch und zuverlässig zu handhaben, macht rekursive Entwürfe oder aufwendige Ausnahmebehandlungen überflüssig. Ein weiterer bedeutender Vorteil ergibt sich aus der verbesserten Performance: Funktionen können in räumlicher Nähe zur Datenbank gehostet werden, sodass Latenzen minimiert und Ressourcen effizienter genutzt werden. Gleichzeitig bietet die Plattform durch Verfolgung des vollständigen Änderungsverlaufs und Echtzeitüberwachung der Datenoperationen erhöhte Transparenz und Sicherheitsmechanismen. Beobachtbarkeit und Schutz werden damit unmittelbar in die Anwendungsschicht integriert. Die Forschung in diesem Bereich ist lebhaft und vielversprechend.

Verschiedene Projekte zeigen die Machbarkeit transaktionaler Serverless-Plattformen und demonstrieren konkrete Vorteile bei praktischen Anwendungsszenarien. Das Verständnis für die Herausforderungen in der Orchestrierung von verteilten Systemen und der konsistenten Zustandshaltung wird zunehmend präzisiert und in robuste, kommerzielle Implementierungen transferiert. Zusammengefasst eröffnet die Kombination von Transaktionen und Serverless 2024 eine völlig neue Dimension für cloudnative Anwendungsarchitekturen. Unternehmen profitieren von einfacherem Entwickeln, besserer Wartbarkeit, zuverlässigerem Betriebsverhalten und größerer Skalierbarkeit. Entwickler können komplexe Geschäftslogik modular und sauber abbilden, ohne der Komplexität verteilter Systeme ausgesetzt zu sein.

Zeitreise-Debugging und genau-einmal-Ausführung sind keine theoretischen Konzepte mehr, sondern real nutzbare Werkzeuge. Die Zukunft von Serverless liegt in der Integration mit Daten, und wer diese Chance früh erkennt, gestaltet innovative, widerstandsfähige Systeme der nächsten Generation.