Die Mathematik, oft als die Königin der Wissenschaften bezeichnet, steht an einem Wendepunkt. Traditionell wurden mathematische Beweise von brillanten Geistern mit Stift und Papier verfasst, von Generation zu Generation weitergegeben und von Experten auf Validität überprüft. Doch die Welt verändert sich rasant, ebenso die Ansprüche an mathematische Glaubwürdigkeit und Zusammenarbeit. Das Ziel, Beweise nicht nur zu schreiben, sondern sie auch maschinell überprüfen zu lassen, rückt mehr und mehr in greifbare Nähe. Im Zentrum dieser Bewegung steht die Software Lean, ein moderner Theorem-Beweiser, der die Art und Weise, wie Mathematiker Beweise planen, formulieren und validieren, fundamental verändert.

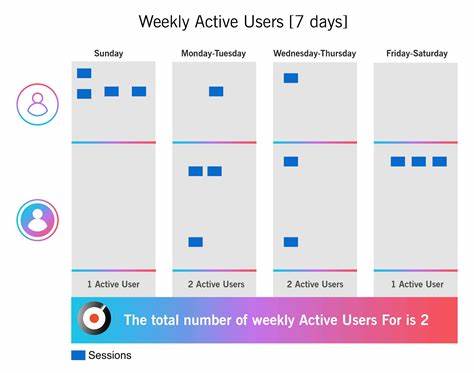

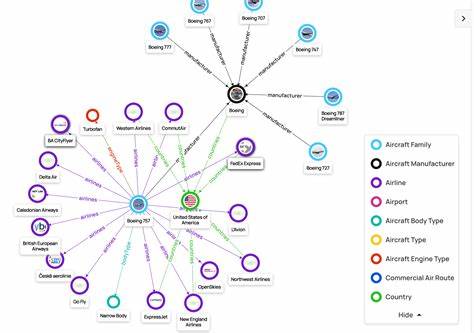

Die fortschrittlichen Entwicklungen um Lean eröffnen neue Fronten in Mathematik und Informatik und gewähren spannende Einblicke in den kreativen Prozess der Beweisführung selbst. Aber wie sieht die konkrete Arbeitsweise der Mathematiker aus, wenn sie mit Lean ihre Beweise formalisieren? Anders als bei herkömmlicher mathematischer Arbeit, bei der oft intuitiv an Problemen getüftelt wird, erfolgt hier ein strukturierter Planungsprozess, der durch sogenannte Lean Blueprints unterstützt wird. Diese Blueprints sind nichts anderes als detaillierte Karten oder Graphen, die zeigen, wie Definitionen, Hilfslemmas und Theoreme miteinander verknüpft sind und in welcher Reihenfolge sie bewiesen werden müssen. Nötige Zutaten, etwa Vokabular und Grundannahmen, werden als Knoten des Graphen dargestellt, farblich codiert nach ihrem Bearbeitungsstatus. Grün markierte Knoten symbolisieren fertiggestellte Beweise, hellblau stellt Knoten dar, die formuliert, aber noch nicht bewiesen wurden, und dunkle Knoten zeigen Teilbereiche an, die noch nicht einmal vollständig definiert wurden.

Diese Art von Visualisierung bringt zwei essentielle Vorteile mit sich. Zum einen wird der Fortschritt eines Beweisprojekts auf einen Blick ersichtlich sowie mögliche Engpässe beim Formalisieren oder Schwierigkeiten identifiziert. Zum anderen entsteht so erstmals ein transparentes Abbild darüber, wie Mathematiker systematisch und oft iterativ an komplexe Probleme herangehen. Die Blueprints zerschlagen große Theoreme in handhabbare Bausteine – eine Methode, die sowohl menschliche Zusammenarbeit als auch die Schulung künstlicher Intelligenz enorm erleichtert. Die Bedeutung dieser Digitalisierungswelle lautet nicht nur: Fehlerfreie Mathematik, sie bedeutet auch eine Demokratisierung der Wissenschaft.

Jeder mit Zugang zu Lean und den zugehörigen Blueprints kann den Fortschritt verfolgen, die Argumentationslinien nachvollziehen und sogar eigene Verbesserungen oder Erweiterungen vorschlagen. Diese Transparenz erleichtert nicht nur die Verständigung innerhalb der Forschungsgemeinschaft, sondern öffnet die Türen für interdisziplinäre Kollaborationen, die früher allein aufgrund sprachlicher oder konzeptueller Barrieren schwer denkbar waren. Die Community der Lean-Nutzer hat in den vergangenen Jahren mehrere hochkarätige Projekte in Angriff genommen. Dazu zählt unter anderem die Formalisierung der komplexen Polynomial Freiman-Ruzsa-Vermutung, die von Terence Tao und seinem Team vorangetrieben wird. Die Annotierung von Blueprints ermöglicht hier ein dynamisches Monitoring des Fortschritts.

Beobachter können förmlich sehen, wie sich das Beweisskelett nach und nach mit Leben füllt, oft in intensiven Schüben, in denen zahlreiche Definitionen und Zwischenschritte hinzugefügt werden, gefolgt von Phasen des rigorosen Beweisens. Diese Arbeitsweise gleicht einem präzise orchestrierten Zusammenspiel mehrerer Hände und Köpfe mit der Maschine als Partner. Weitere Projekte offenbaren unterschiedliche Herangehensweisen und stärken die Überzeugung, dass es nicht die eine perfekte Methode gibt. So fiel bei der Formalisierung des Roth-Zahlen-Bounds von Kelley und Meka ein eher sporadisches Entwicklungsmuster auf, während die Formalisierung von Carlesons Theorem explosionsartige Einbringung vieler Theoreme zu Beginn zeigte, gefolgt von einer langsamen und stetigen Verfestigung der Beweise. Jedes dieser Beispiele illustriert eine Facette der Beweisfindung und dokumentiert, wie sich Mathematiker individuell oder im Team auf neue Herausforderungen einstellen.

Eine besonders bemerkenswerte Kategorie bilden jene Projekte, die nicht bereits existierende Theoreme lediglich akribisch verifizieren, sondern die gleichsam neue Mathematik im Zusammenspiel mit der Maschine erschaffen. Die Equational Theories of Magmas, ein Projekt unter Mitwirkung des renommierten Terence Tao, versuchen genau dies. Hier entsteht ein grundlegendes Verständnis dafür, wie die Mathematik der Zukunft aussehen könnte – ein symbiotisches Miteinander von Mensch und Algorithmus, das neue Erkenntnisse nicht nur repliziert, sondern generiert. Ein weiterer spannender Effekt der Lean-Formalisierung liegt in der Fähigkeit, den Beweisprozess als lebendiges, rekonstruierbares Objekt zu analysieren. Versionierungssysteme halten jeden einzelnen Entwicklungsschritt fest, sodass nicht nur der Endzustand eines Beweises sichtbar ist, sondern auch dessen Entstehungsgeschichte nachvollzogen werden kann.

Diese Daten sind nicht nur ein Schatz für Historiker oder Philosophinnen der Wissenschaft, sondern bieten auch wertvolles Trainingsmaterial für maschinelles Lernen. Modelle können auf Basis realer Mathematik lernen, wie menschliche Forscher Probleme angehen, welche Lemmas sie zuerst formulieren, wie sie Teilschritte reorganisieren oder ihre Strategie adaptieren. Die Implikationen der Lean-Bewegung reichen somit weit über die reine Mathematik hinaus. Sie berühren die Art und Weise, wie wir Wissen strukturieren, sichern und weitergeben. Sie fördern eine Kultur, die Fehlerquellen systematisch eliminiert und in der Zusammenarbeit auf digital fundierte Transparenz setzt.

Nicht zuletzt tragen sie dazu bei, mathematische Bildung zu revolutionieren – komplexe Beweise werden verständlicher und zugänglicher, Schüler und Studierende können interaktiv erleben, wie aus abstrakten Definitionen lebendige Erkenntnis entsteht. Doch der Weg ist längst nicht zu Ende. Die Technologie, so leistungsfähig sie ist, steht noch am Anfang ihrer Entwicklung. Probleme in der Benutzerfreundlichkeit, die Komplexität der Formalisierung insbesondere bei sehr abstrakten mathematischen Gebieten oder die Integration von Lean in bestehende Arbeitsabläufe gehören zu den aktuellen Herausforderungen. Gleichzeitig wächst die Nutzerbasis und die Anfangs skeptischen Stimmen quietschen leise, wenn heute bereits eindrucksvoll gezeigt wird, dass Lean nicht nur akademischen Theoretikern dient, sondern auch praktische Vorteile für Bildung, Informatik und interdisziplinäre Forschung bietet.