Speicherlecks sind eines der herausforderndsten Probleme in der Softwareentwicklung, besonders wenn Anwendungen kontinuierlich und auf hohem Leistungsniveau laufen müssen. Insbesondere in Python-Anwendungen, die zahlreiche Datenprozesse parallel abwickeln, kann das schleichende Anwachsen des Speicherverbrauchs zu Instabilitäten führen. Unternehmen und Entwickler suchen deshalb nach praktikablen Methoden, um diesen Speicherverbrauch effektiv zu kontrollieren und Abstürze zu verhindern – ohne dabei jedes Mal tief in die komplexe Profilerstellung und Fehleranalyse einzutauchen. Ein spannendes Beispiel dieser pragmatischen Herangehensweise findet sich im Projekt Bifrost von DPDzero, einem Unternehmen, das eine Datensynchronisations-Engine betreibt. Diese Engine arbeitet mit Python, synchronisiert Geschäftsdaten zwischen Mikroservices und verarbeitet dabei große Datenmengen, die aus S3-Buckets im Parquet-Format gelesen werden.

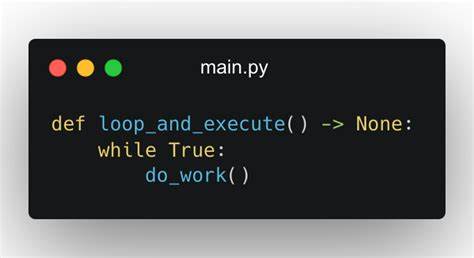

Die Daten werden anschließend mit Tools wie Polars und PyArrow verarbeitet und in eine Apache Iceberg-Datenbank geschrieben. Trotz der Einfachheit des Designs, welches aus einer Endlosschleife zur Überwachung von S3-Änderungen besteht, sah sich das Team mit einem klassischen Problem konfrontiert: einem stetigen Anstieg des Speicherverbrauchs bis zur Instabilität der beteiligten Prozesse. Das Problem des langsamen Speicherzuwachses und der damit verbundenen zunehmenden Instabilität ist bei lang laufenden, datenintensiven Anwendungen typisch. Kleine Speicherlecks summieren sich im Laufe der Zeit und führen zu unvorhersehbaren Abstürzen oder sogar zum kompletten Stillstand der Maschinen. Die direkte Ursachenforschung hier gestaltet sich jedoch komplex, da die Analyse von Speicherlecks tiefgreifende Profiling-Methoden, Geduld und manchmal auch Glück erfordert.

Dies bedeutet allerdings einen erheblichen Aufwand, der bei kleinen oder schlanken Entwicklerteams häufig nicht realistisch ist. Angesichts dieser Herausforderung entschied sich das Team von Bifrost für eine alternative Sichtweise. Statt sich sofort in die aufwendige Jagd nach der Ursache zu stürzen, hinterfragten sie den Wert dieser Mühen im aktuellen Projektkontext. Da ihre Anwendung letztlich ein sogenanntes „Fire-and-Forget“-Skript war, das zuverlässig seine Aufgabe erfüllen und anschließend beendet werden kann, lag der Fokus auf einer pragmatischen Lösung, die Stabilität sicherstellt, ohne die Komplexität unnötig zu steigern. Diese pragmatische Lösung nennt sich bei DPDzero „Seppuku“ – eine Anspielung auf den samurai-typischen, ehrwürdigen Selbstmord als Alternative zum erniedrigenden Scheitern.

Übersetzt auf die Softwareentwicklung bedeutet dies, dass jeder einzelne Prozess nach einer festgelegten Anzahl von Iterationen bewusst beendet wird, bevor der Speicherverbrauch kritisch wird. Der Prozess wird automatisch vom Management-System circusd neu gestartet, sodass die Anwendung quasi einen ständigen „Rhythmus“ von Neustarts durchläuft und sich so von schleichenden Speicherlecks befreit. Dieses Vorgehen vermeidet die Risiken, die mit zu lang andauernden Speicherproblemen verbunden sind. Der Vorteil ist, dass die Gesamtstabilität signifikant steigt – die Prozesse laufen stabil, der EC2-Server bleibt responsive, und die Häufigkeit von manuellen Neustarts nimmt drastisch ab. Die Lösung steht dabei in einem bewusst temporären Verhältnis: Sie ist nicht die grundsätzliche Behebung des Speicherlecks, sondern dient als praktikabler Zwischenschritt, der den Betrieb sichert, bis ausreichend Ressourcen für eine detaillierte Analyse bereitstehen.

Dieser „Samurai-Ansatz“ repräsentiert eine Philosophie, die in vielen modernen Entwicklungsprojekten Anwendung finden kann. Es zeigt, dass manchmal das einfache Management von Symptomen auf lange Sicht sinnvoller sein kann als die sofortige Jagd nach Perfektion. Insbesondere in Szenarien, in denen der Betrieb und die Verfügbarkeit der Anwendung wichtiger sind als das perfekte Debugging, kann dieses Konzept wertvolle Dienste leisten. Natürlich bleibt die dauerhafte Lösung, die eigentlichen Ursachen der Speicherlecks zu identifizieren und zu eliminieren, unverzichtbar. Speicherlecks entstehen häufig durch nicht freigegebene Objekte, zyklische Referenzen oder Probleme mit nativen Bibliotheken, deren Lebenszyklus mit Python nicht sauber abgewickelt wird.

Oft treten sie in komplexen Datenverarbeitungen auf, bei denen unterschiedliche Werkzeuge und Frameworks zusammenwirken – wie im Falle von Bifrost mit Polars, PyArrow und Apache Iceberg. Die Herausforderung liegt darin, die Wechselwirkungen dieser Tools zu verstehen und gezielt Speicherpunkte zu identifizieren, die nicht freigegeben werden. Fortgeschrittene Methoden wie das Verwenden von Python-Profiling-Tools, Speichersnapshot-Analysen oder dedizierte Monitoring-Systeme können hilfreich sein. Allerdings kostet jedes dieser Methoden eine Menge Entwicklerzeit und führt selten sofort zur Lösung. Deshalb ist es wichtig, eine pragmatische Balance zu finden, um die Stabilität der Anwendung nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Entscheidung für den „Seppuku“-Ansatz hat bei DPDzero zudem den Effekt, dass die vorhandenen Ressourcen effizienter genutzt werden können. Das Entwicklerteam kann sich auf neue Features, Verbesserungen und andere Kernaufgaben konzentrieren, ohne ständig vom Druck gequält zu werden, das Speicherproblem sofort beheben zu müssen. Dies steigert nicht nur die Produktivität, sondern sorgt auch für eine verbesserte Work-Life-Balance und geringeren Stress im Team. Neben der Neuinitialisierung von Prozessen kann dieser Ansatz auch erweitert werden, um automatisierte Beobachtungen des Speicherverbrauchs und andere Kennzahlen zu integrieren. Durch das Setzen von Schwellenwerten kann der Neustart flexibel und bedarfsorientiert ausgelöst werden.

Auch die Anpassung der Anzahl der erzwungenen Iterationen ist möglich, abhängig von der Geschwindigkeit der Speicherzunahme. Der Blick auf das große Ganze zeigt, dass das Management von Speicherlecks nicht immer perfekt sein muss, sondern gut genug, um den Betrieb am Laufen zu halten. Eigentlich erinnert dies stark an die Disziplin der Samurai: nicht unbedingt den Kampf bis zum Tod zu führen, sondern auch zu wissen, wann ein strategischer Rückzug oder eine Neuorientierung sinnvoll ist. Ein ständiges Reflektieren darüber, was man gerade benötigt, führt in Kombination mit pragmatischen Maßnahmen zu nachhaltigem Erfolg. Insgesamt zeigt die Erfahrung mit der Samurai-Methode, wie wichtig es ist, technische Herausforderungen mit einer sowohl bodenständigen als auch kreativen Haltung anzugehen.