Inmitten der Weiten des Universums gibt es immer wieder erstaunliche Entdeckungen, die unser Wissen über die kosmische Umgebung erweitern. Kürzlich wurde eine extrem große und ungewöhnliche Wolke aus molekularem Gas gefunden, die nur etwa 300 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt liegt. Diese Wolke, die den Namen Eos trägt, nach der griechischen Göttin der Morgendämmerung, ist nicht nur aufgrund ihrer beeindruckenden Größe bemerkenswert, sondern auch, weil sie auf eine Art und Weise leuchtet, wie es vorher nie direkt nachgewiesen wurde. Das Phänomen der fluoreszierenden Moleküle in dieser Wolke eröffnet ganz neue Perspektiven für die Astrophysik und unser Verständnis von Sternentstehungsprozessen. Eos ist eine gigantische Konzentration von molekularem Wasserstoff, der ein entscheidender Baustein für die Bildung von Sternen ist.

Üblicherweise lassen sich solche molekularen Wolken indirekt über die Emissionen von Kohlenmonoxid erkennen, ein Spurengas, das in den meisten neu entdeckten Sternentstehungsgebieten nachgewiesen wird. Doch Eos ist bemerkenswerterweise arm an Kohlenmonoxid, weshalb sie mit bisher gängigen Methoden über Radioteleskope entgangen ist. Stattdessen wurde Eos mithilfe von Fernteleskopen entdeckt, die die Emissionen im weit ultravioletten Wellenlängenbereich messen und so das direkte Leuchten des molekularen Wasserstoffs detektieren konnten. Diese Fähigkeit ist revolutionär, da es erstmals möglich ist, eine molekulare Wolke zu identifizieren, die bislang über viele Jahre unsichtbar blieb. Die Größe von Eos ist enorm.

Würde man sie mit bloßem Auge sehen können, wäre sie am Nachthimmel so groß wie 40 Vollmonddurchmesser. Das allein macht die Wolke zu einem beeindruckenden Objekt, wenn auch ihre Leuchtkraft aufgrund der Distanz für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Ihre Form ist halbmondartig und sie befindet sich am Rand einer Region im interstellaren Medium, die als "Local Bubble" bezeichnet wird. Die Local Bubble ist eine mehr oder weniger blasenähnliche Struktur innerhalb des interstellaren Mediums mit deutlich reduzierter Gasdichte, die wahrscheinlich durch den Einfluss von mehreren alten Supernova-Explosionen entstanden ist. Diese Sequenz eines historisch aktiven Sternentodes könnte auch erklären, warum unser Sonnensystem diese Region seit mehreren Millionen Jahren durchquert.

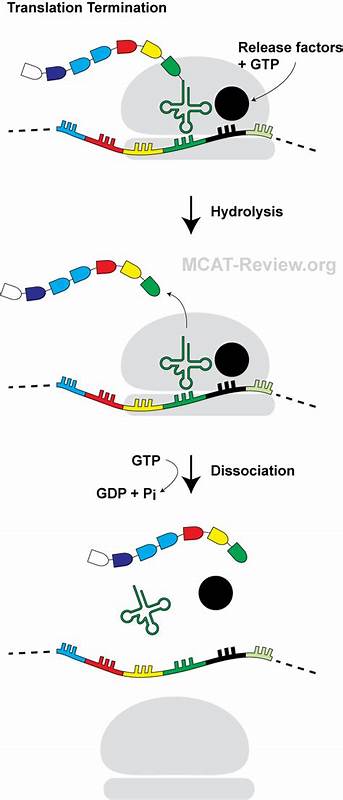

Die Existenz von Eos inmitten dieser Blase wirft spannende Fragen zum Zusammenspiel zwischen dem interstellaren Medium und den dynamischen Prozessen in der Nähe unseres Sonnensystems auf. Interessanterweise zeigt die Eos-Wolke jedoch eine begrenzte Lebensdauer. Wissenschaftliche Berechnungen deuten darauf hin, dass sie durch Photodissoziation – also die Aufspaltung ihrer Moleküle durch energiereiche Photonen – in etwa 5,7 Millionen Jahren zerfallen wird. Dies ist im kosmischen Kontext ein vergleichsweise kurzer Zeitraum und bedeutet, dass Eos wahrscheinlich nicht die Zeit hat, selbst neue Sterne hervorzubringen, wenn nicht äußere Einflüsse das weitere Zusammenfinden fördern. Die Entdeckung von Eos liefert wertvolle Daten über die Prozesse, die Sternentstehung und die Regulation dieser Vorgänge betreffen.

Während die durchschnittliche Sternentstehungsrate in der Umgebung unseres Sonnensystems bei etwa 200 Sonnenmassen pro Million Jahre liegt, verliert Eos aufgrund von Photodissoziation Gas mit einer Rate von 600 Sonnenmassen pro Million Jahre. Dieser Massenausstoß ist dreimal so hoch wie die Sternentstehungsrate in der Region. Daraus schließen Astrophysiker, dass die Photodissoziation eine Art Feedbackmechanismus darstellt, der die Bildung neuer Sterne indirekt reguliert. Kurz gesagt: Licht und Strahlung von bereits existierenden Sternen können molekulare Wolken zugrunde richten, bevor diese sich verdichten und neue Sterne produzieren können. Dieses Zusammenspiel von Entstehung und Vernichtung stellt eine komplexe Balance dar, die das Verständnis der kosmischen Entwicklung entscheidend beeinflussen kann.

Bisher wurde angenommen, dass molekulare Wolken hauptsächlich durch gravitative Prozesse kollabieren und so Sternentstehung auslösen. Die Entdeckung von Eos hingegen zeigt, dass komplexe Wechselwirkungen mit Strahlung und Photonenstrahlen eine wichtige Rolle spielen, um den Lebenszyklus solcher Wolken sowie die Gesamtration der Sterngeburten zu erklären. Eos stellt insofern einen neuen Meilenstein in der astronomischen Forschung dar, als dass sie uns ermöglicht, bisher unsichtbare Gaswolken sichtbar zu machen. Die verwendete Technik, die weit-ultraviolette Fluoreszenzemission des molekularen Wasserstoffs zu beobachten, könnte künftig eingesetzt werden, um weitere verborgene molekulare Gaswolken aufzuspüren – nicht nur in unserer lokalen galaktischen Nachbarschaft, sondern auch in deutlich entfernteren Bereichen der Milchstraße und darüber hinaus. Dies könnte unser Bild des interstellaren Mediums grundlegend verändern und helfen, bislang unbekannte Strukturen und Mechanismen der Sternentstehung zu entdecken.

Die Forscher, die diese Entdeckung vorangetrieben haben, stammen unter anderem von der Rutgers University in New Jersey und der New York University. Durch die Nutzung von Daten des koreanischen STSAT-1 Satelliten, der die ultraviolette Strahlung messen kann, wurde die Leuchtsignatur des molekularen Wasserstoffs erstmals systematisch analysiert und lokalisiert. Dieses innovative Vorgehen baut eine Brücke zwischen theoretischen Modellen und gesammelten Beobachtungsdaten und bringt die Astrophysik einen großen Schritt weiter. Darüber hinaus hat die Entdeckung auch allgemeine kosmologische Relevanz. Die Fähigkeit des Universums, aus diffusem Gas neue Sterne zu formen, bestimmt die Evolution von Galaxien sowie die Entwicklung komplexer Systeme wie unseres eigenen Sonnensystems.

Ein besseres Verständnis des lokalen interstellaren Mediums in direkter Nachbarschaft unserer Sonne erlaubt es Wissenschaftlern, Rückschlüsse auf den Ursprung und die Bedingungen zu ziehen, unter denen auch unser Sonnensystem vor rund 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist. Es ist sogar denkbar, dass die Aufklärung der Prozesse um Eos und ähnliche Gaswolken dabei helfen kann, die Suche nach außerirdischem Leben zu unterstützen. Wenn wir verstehen, wie Molekülwolken entstehen, zerfallen und letztendlich Sterne und Planeten hervorbringen, können wir Regionen im All besser eingrenzen, in denen Leben wohlmöglich möglich sein könnte. So schließt die Entdeckung an einer fundamentalen Frage der modernen Astrobiologie an. Die nähere Zukunft der Erforschung solcher Strukturen wird zweifellos weiter von abgestimmten Beobachtungsprogrammen geprägt sein, bei denen vor allem die Kombination von ultravioletten, infraroten und radioteleskopischen Daten eine zentrale Rolle spielt.