Helium wurde Anfang 2019 als vielversprechende Innovation im Bereich Web3 und Internet der Dinge vorgestellt. Die Vision war kühn: Ein sogenanntes „People’s Network“, ein global verteiltes Funknetzwerk, das nicht zentral kontrolliert wird und das Leben durch kostengünstige, drahtlose Anbindung von Geräten erleichtern sollte. Anleger, Technikbegeisterte und Krypto-Enthusiasten versprach der Anbieter ein passives Einkommen durch die Platzierung von sogenannten Hotspots, kleinen Geräten ähnlich einem WLAN-Router, die das Netzwerk mit drahtlosen Signalen versorgen und dafür mit der eigenen Kryptowährung HNT belohnt werden sollten. Viele verspürten die Hoffnung, Teil eines modernen, demokratischen Netzwerks zu werden, das auf Blockchain-Technologie basiert und echte dezentrale Innovation bringt. Doch schon bald zeigte sich, dass die Realität sehr komplex ist und nicht für alle Beteiligten gleich profitabel verlief.

Statt einer breiten Teilhabe waren es vor allem die Gründer, Führungskräfte und ausgewählte Investoren, die den Großteil des finanziellen Vorteils genießen konnten. Die Versprechen von Helium, allen Nutzern gleiche Chancen zu bieten, wurden durch interne Recherchen und Analysen von Blockchain-Daten infrage gestellt. Helium startete mit viel medialem Interesse und namhaften Investoren wie Andreessen Horowitz und Tiger Global im Rücken. Das Projekt, ursprünglich 2013 von Amir Haleem und Shawn Fanning gegründet, verband die Ideen des Internets der Dinge mit der modernen Blockchain-Technologie. Das Netzwerk sollte hunderte Millionen WLAN-artige Hotspots verbinden, um Daten für unterschiedlichste Anwendungen zu übertragen – von Parkautomaten bis hin zu GPS-Trackern an Hundehalsbändern.

Nutzer sollten einfach ein Gerät kaufen, dieses anschließen und für jeden Datenübertragungsprozess Helium Token (HNT) erhalten. In einem Blogeintrag von 2018 sprach Helium von einem fairen System, in dem „jeder die gleiche Chance zum Mining“ erhält. Doch dieser demokratische Anspruch erwies sich im Nachhinein als unausgewogen. Eine detaillierte Untersuchung von Forbes zeigte anhand interner Dokumente, Transaktionsdaten und Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, dass ein großer Anteil der Helium Token bereits in den ersten Monaten nach dem Netzwerkstart von Insidern gehortet wurde. Diese Personen – dazu zählen Unternehmensführer, deren Familien und Freunde sowie frühe Investoren – kontrollierten fast die Hälfte aller in den ersten drei Monaten generierten Token.

Dies führte zu einem Wertevermögen von mehreren Millionen Dollar allein in der Spitze der Kryptowährungspreise, während gewöhnliche Hotspot-Besitzer nur sehr geringe Erträge erzielten. Der Mythos des fairen „People’s Network“ begann so zu bröckeln. Die Mehrheit der Community schenkte dem Netzwerkerfolg ihr Vertrauen und investierte rund eine halbe Milliarde Dollar in Hotspots. Viele der Nutzer warteten Monate auf die Auslieferung der Geräte und erlebten anschließend eine Enttäuschung, als die gemeldeten Erträge sich als minimal herausstellten. So erzählte etwa eine Nutzerin aus Houston, sie habe in einen Hotspot investiert, der in mehreren Monaten nur Tokens im Wert von etwa fünf Dollar einbrachte - ein Ergebnis, das die Stromkosten und den Zeitaufwand bei weitem nicht ausglich.

Das versprochene passive Einkommen entpuppte sich für viele als finanzielles Verlustgeschäft. Helium selbst rechtfertigt diese Verteilung teilweise mit üblichen Token-Allokationen für Gründer und Mitarbeiter, wie die sogenannten Helium Security Tokens (HST), die ungefähr ein Drittel aller Token als Vergütung garantieren sollen. Doch die zusätzliche, intransparent verteilte Tokenmenge unter den Insidern, die Forbes aufgedeckt hat, wurde nie öffentlich kommuniziert. Es entstand der Eindruck, dass Helium ein System bewusst so eingerichtet hat, um vor allem die Gründer und frühen Unterstützer zu bereichern, während die breite Nutzerbasis vergleichsweise leer ausging. Bestätigt wurde diese Kritik durch konkrete Fälle, wie den eines damals elfjährigen Jungen aus Atlanta, der mit Chorgegeld Hotspots erwarb und durch Tausende von Geräten ein riesiges Mining-Imperium aufbaute.

Sein Vater hatte enge Verbindungen zu Investoren, und so wurden viele Geräte aus der anfänglichen Hotspot-Lieferung für diese Familie „reserviert“ – ein weiterer Beweis für die undurchsichtige Verteilung der Ressourcen. Ferner stellte sich heraus, dass nicht nur externe Nutzer, sondern auch Mitarbeiter von Helium sich an ungerechten Mining-Praktiken beteiligten. So wurden Hotspots in sogenannten „Closet Clusters“ gesammelt und strategisch so aufgestellt, dass das Netzwerk einen erhöhten Nutzen vortäuschte. Die Präzision der Standorte führte zu erhöhten Mining-Erträgen, obwohl die Geräte oft in einem einzelnen Gebäude standen. Die Firma reagierte vergleichsweise unzureichend auf das Problem.

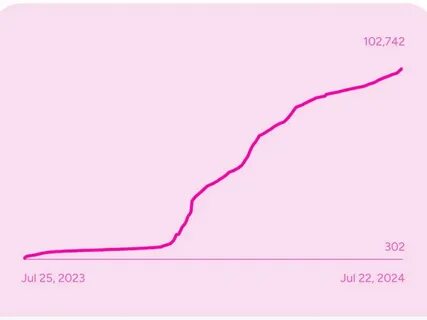

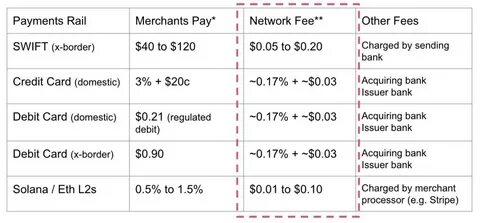

Offenbar wurde die interne Spielregel nicht streng durchgesetzt, was die Ungleichheit weiter verstärkte. Parallel zu diesen strukturellen Problemen weist Helium inzwischen auch wirtschaftliche Schwierigkeiten auf. Trotz großem Fundraising in Höhe von mehr als 250 Millionen US-Dollar ist der eigentliche Netzwerkbetrieb kaum profitabel. Eine Analyse der Einnahmen des Unternehmens zeigt, dass der Großteil der Gelder aus Gebühren für das Einrichten neuer Hotspots stammt, während die eigentliche Datenübertragung auf dem Netzwerk marginale Einnahmen generiert. In Zahlen ausgedrückt wurden von Juni 2021 bis August 2022 lediglich knapp 92.

000 US-Dollar Umsatz durch den Datenverkehr erzielt – ein Bruchteil der von Anlegern investierten Summe. Hinzu kommt, dass namhafte Partnerschaften, wie etwa mit den Unternehmen Salesforce oder Lime, die auf der Website beworben wurden, nicht in dem Umfang existieren, wie es die Helium-Kommunikation suggeriert hat. Beide Firmen bestätigten, keine Kunden von Helium zu sein, was Fragen zur Transparenz und Werbeethik nach sich zieht. Die Enttäuschung der Community spiegelt sich auch in den Reaktionen aus Foren und sozialen Medien wider. Nutzer berichten von langen Wartezeiten auf die Geräte, geringen Erträgen und einer Netzwerknutzung, die ihren Erwartungen nicht entspricht.

Kritiker sprechen von einem gut orchestrierten System, das eher einem Schneeballsystem ähnelt als einem dezentralen, demokratischen Netzwerk. Dieses Bild wird durch das stetige Absinken des HNT-Tokenpreises seit seinem Höchststand im Jahr 2021 noch verstärkt. Trotz dieser Schwierigkeiten hält Helium an seiner Vision fest. Das Unternehmen hat angekündigt, die nächste Generation seines Netzwerks aufzubauen, Helium 5G, das dezentrale Mobilfunkkonnektivität bieten soll. Dabei arbeitet Helium mit großen Telekommunikationsanbietern wie T-Mobile und DISH zusammen, um die Verbreitung zu forcieren.

Neue Token namens MOBILE sollen zukünftige Hotspot-Betreiber belohnen. Allerdings haben diese modernisierten Geräte einen deutlich höheren Preis und stellen für aktuelle Nutzer damit eine zusätzliche Hürde dar. Heliums Geschichte spiegelt exemplarisch die Herausforderungen vieler Web3-Startups wider, die mit großen Versprechen gestartet sind, aber mit Realitätsproblemen, mangelnder Transparenz und Profitverteilung kämpfen. Die Fälle von Insider-Vermögensmehrung bei gleichzeitiger Enttäuschung von Kleinanlegern werfen ein Schlaglicht auf die regulatorischen Unsicherheiten im Kryptobereich und die Notwendigkeit von mehr Offenheit und Fairness bei Tokenverteilungen. Abschließend bleibt festzuhalten: Helium hatte großes Potenzial, eine nachhaltige dezentrale Infrastruktur für das Internet der Dinge zu etablieren.

Doch die Realität zeigt eine komplexe Gemengelage aus überzogenen Erwartungen, wirtschaftlichen Herausforderungen und internen Ungleichheiten. Die Zukunft des „People’s Network“ hängt nun stark davon ab, ob das Unternehmen es schafft, Vertrauen zurückzugewinnen, echte Netzwerknutzung zu generieren und die Beteiligung der Gemeinschaft fair zu gestalten. Ohne diese Veränderungen könnte sich Helium zu einem weiteren Beispiel aus dem „Crypto Winter“ entwickeln, bei dem insbesondere die kleinen Anleger die Hauptlast tragen.