Wenn Finger nach einem ausgedehnten Bad oder einem langen Schwimmgang plötzlich knitterig und schrumpelig aussehen, haben viele Menschen sich schon gefragt, warum das so ist und ob das Muster der Knitterfalten jedes Mal gleich verläuft. Dieser alltägliche, aber faszinierende Effekt wurde lange Zeit als ein bloßer Nebeneffekt des Hautkontakt mit Wasser angesehen. Doch neuere Forschungen aus dem Bereich der biomedizinischen Ingenieurwissenschaften zeigen, dass hinter diesem scheinbar einfachen Phänomen viel mehr steckt, als wir gedacht haben. Ein junger Student stellte die Frage, ob sich die Knitterfalten jedes Mal im gleichen Muster bilden, wenn die Finger längere Zeit im Wasser verbringen. Diese einfache Frage, die zunächst banal erscheint, inspirierte eine wissenschaftliche Studie, die die Frage mit modernen Methoden untersuchte und erstaunliche Antworten fand.

Die Forschung wurde an der Binghamton University in New York durchgeführt und zeigt, dass die Muster der Hautfalten an den Fingern nach Wasserkontakt tatsächlich immer wieder gleich sind. Verantwortlich für das Entstehen dieser Knitterfalten sind die Blutgefäße in der Haut, die sich bei Wasserkontakt zusammenziehen. Dieser Vorgang nennt sich Vasokonstriktion und führt dazu, dass sich das Volumen der Hautfläche verringert und dabei Falten entstehen, die der Haut ihr charakteristisches knittriges Aussehen verleihen. Anders als bisher angenommen, entstehen diese Knitterfalten somit nicht einfach durch Wasseraufnahme, sondern durch eine aktive Antwort des Nervensystems. Zudem weisen die neueren Studien darauf hin, dass die Position der Blutgefäße im Finger relativ konstant ist, weshalb die Falten immer im gleichen Muster auftreten.

Das ist bedeutsam, denn bisher war das Prinzip der einzigartigen Fingerabdrücke vor allem von festen Hautmerkmalen geprägt. Nun zeigt sich, dass auch solche temporären Knittermuster nach Wasserkontakt reproduzierbar sind. Neben den rein biologischen und medizinischen Erkenntnissen leistet diese Forschung auch einen praktischen Beitrag für die Forensik. Wenn Fingerabdrücke oder Hautfalten an Tatorten, die mit Wasser in Berührung gekommen sind, untersucht werden, können die Wissen um die Wiedererkennbarkeit spezieller Knittermuster hilfreich sein, um Personen sicherer zu identifizieren. Darüber hinaus leistet die Studie wichtige Einblicke in Krankheitsbilder, die durch Nervenschäden bedingt sind.

Es wurde beobachtet, dass Menschen mit medianer Nervenschädigung – diese betrifft die Nerven, die Hautbereiche der Finger versorgen – keine oder nur sehr schwache Knitterfalten an den Fingern nach Wasserkontakt zeigen. Diese Erkenntnis eröffnet neue Möglichkeiten für die Diagnose und Überwachung bestimmter Nervenerkrankungen und fördert das Verständnis von Haut- und Nerveninteraktionen. Evolutionsbiologisch gesehen hat das Knittern der Finger unter Wasser außerdem einen praktischen Sinn. Es erleichtert den Griff bei nassen oder feuchten Oberflächen, denn durch die Knitter entstehen Muster, die wie kleine Rillen funktionieren und eine bessere Haftung ermöglichen. So könnten unsere Vorfahren sich besser an rutschigen Baumstämmen oder nassen Felsen festhalten und dadurch in ihrer Umwelt besser zurechtkommen.

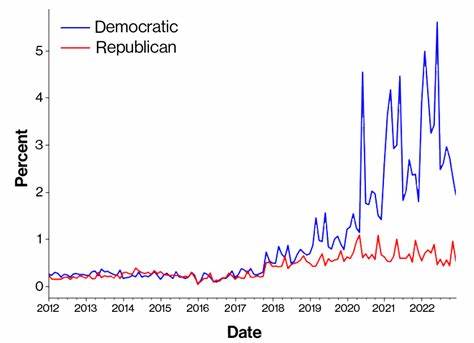

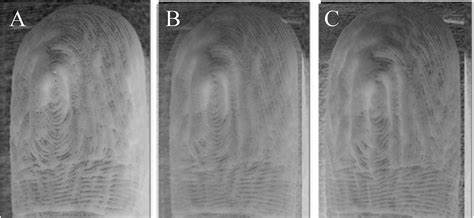

Das Phänomen ist somit nicht nur eine kosmetische oder unangenehme Begleiterscheinung, sondern ein funktionaler Vorteil. Um die wiederkehrende Musterbildung wissenschaftlich zu belegen, wurden Probanden unter kontrollierten Bedingungen über 30 Minuten lang ihre Finger in Wasser getaucht und dabei fotografisch dokumentiert. Die Untersuchung erfolgte an zwei verschiedenen Zeitpunkten mit einem Abstand von 24 Stunden. Die Bilder wurden mithilfe spezieller Software analysiert und die Mustervergleiche ergaben eine beeindruckende Übereinstimmung der Knitterfalten. Diese Wiederholbarkeit ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die zugrundeliegenden anatomischen Strukturen die Mustergestaltung bestimmen.

Der leitende Forscher Guy German beschreibt die Ergebnisse als spannend und überraschend zugleich. Die Erkenntnisse bestätigen die Annahme, dass Blutgefäße, die selbst kaum ihre Lage verändern, die Knitterfalten quasi steuern und reproduzierbar machen. Für Laien mag es erstaunlich klingen, doch genau solche wissenschaftlichen Enthüllungen veranschaulichen, wie komplex unser Körper und seine Reaktionen sind. Die Forschung ist gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie Neugier und einfache Fragen zu bedeutenden Erkenntnissen führen können. German betont, dass es durch die Kombination aus neugierigen Fragestellungen von Studierenden und modernen wissenschaftlichen Methoden gelingt, neue Türen in der Biomedizin und Materialwissenschaft zu öffnen.

Durch die beobachteten Veränderungen auf der Mikroskala des Hauttopografies lässt sich sogar ableiten, wie die mechanischen und strukturellen Eigenschaften der Haut bei Zugabe von Wasser sich wandeln und wie diese Veränderungen Einfluss auf die Funktionalität der Haut haben. Diese interdisziplinäre Betrachtung verbindet Biologie, Medizin, Ingenieurwissenschaften und sogar Forensik in einem spannenden Forschungsfeld. Abschließend lässt sich sagen, dass das Knittern der Finger nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist, sondern eine höchst regulierte Reaktion des Körpers, die vorhersagbar und reproduzierbar ist. Diese Entdeckung könnte in Zukunft weitere Anwendungen finden, etwa in der Entwicklung künstlicher Haut oder bei der Verbesserung von biometrischen Erkennungssystemen. Auch Studien zu Hautkrankheiten oder neurologischen Diagnosen profitieren von solchen Erkenntnissen.

Für jeden Badegast gibt es somit einen Grund mehr, das Knittern der Finger als erstaunliches Wunderwerk der Natur und nicht nur als lästigen Effekt zu verstehen.

![OpenSIPS Summit 2025 [video]](/images/4C0C0F24-2C44-4857-858B-3EBE52B97793)