Das menschliche Sehen ist eine meisterhafte Symbiose aus Wahrnehmung und Bewegung. Unsere Augen sind nicht statisch, sondern führen ständig blitzschnelle Bewegungen aus, sogenannte Sakkaden, mit denen sie die Welt abtasten und Informationen aufnehmen. Diese schnellen Blicksprünge ermöglichen es uns, den visuellen Raum effizient zu erfassen und Details dort zu erkennen, wo wir hinschauen. Doch die kinematischen Eigenschaften dieser Bewegungen, also die Beziehung zwischen Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude der Augenbewegungen, scheinen nicht nur unser Verhalten zu steuern, sondern auch maßgeblich Einfluss auf die Art und Weise zu haben, wie wir schnelle Bewegungen in unserer Umgebung wahrnehmen. Neue wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass die Grenzen unserer Hochgeschwindigkeitswahrnehmung eng mit den Gesetzmäßigkeiten der Kinematik beim Blickverhalten verbunden sind und unser Gehirn diese motorischen Muster bei der Verarbeitung sensorischer Informationen berücksichtigt.

Die Basis dieses Zusammenhangs bildet die sogenannte „Main Sequence“ der Sakkaden – ein grundlegendes Prinzip, das beschreibt, wie die Merkmale verschiedener Augenbewegungen miteinander in Beziehung stehen. Konkret bedeutet dies, dass mit zunehmender Bewegungsweite (Amplitude) des Auges auch die Spitzenbewegungsgeschwindigkeit und deren Dauer wachsen. Diese Abhängigkeit ist nicht nur mathematisch präzise definierbar, sondern gilt auch über verschiedene Arten hinweg und ist sozusagen ein universelles Gesetz für schnelle Augenbewegungen. Wenn unser Auge also eine kurze Strecke schnell bewegt, verhält sich die Geschwindigkeit und die dafür benötigte Zeit ganz anders, als bei langen blicksprunghaften Bewegungen. Diese festgelegte Beziehung sorgt für eine zuverlässige und vorhersehbare Wahrnehmung unserer Umwelt, da das visuelle System eine stabile Basis hat, mit der es die sensorischen Veränderungen durch die eigenen Bewegungen interpretieren kann.

Ein faszinierender Aspekt der Sakkaden ist dabei das Phänomen der sogenannten „sakkadischen Ausblendung“ oder „Sakkadenunterdrückung“. Während der Augenbewegung ist es uns meist nicht bewusst, dass sich die Szenerie auf unserer Netzhaut rasend schnell verschiebt. Trotz der enormen Geschwindigkeit der visuellen Veränderungen erscheint uns die Umwelt angenehm stabil. Das Gehirn blendet die Bildbewegung, die durch die Bewegung der Augen selbst entsteht, möglichst aus, um Unschärfen und Unruhe in der Wahrnehmung zu verhindern. Dennoch bleibt die Fähigkeit erhalten, reale Bewegungen von Objekten schnell und präzise wahrzunehmen – allerdings nur innerhalb bestimmter Grenzen.

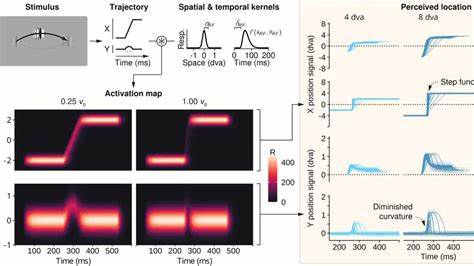

Die neue Forschung liefert beeindruckende Belege dafür, dass genau diese Grenzen der Wahrnehmung eng mit den kinematischen Gesetzen der Sakkaden verknüpft sind. Die visuelle Sensitivität gegenüber schnellen Bewegungen orientiert sich demnach an den Bewegungsprofilen, die das Auge selbst bei seinen schnellen Blicksprüngen erzeugt. Um dies zu beweisen, haben Wissenschaftler neuartige Versuchsaufbauten konzipiert, bei denen Probanden Bewegungsstimuli ausgesetzt wurden, die mit unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, Dauern und Amplituden präsentiert wurden. Dabei variierte die Bewegungsgeschwindigkeit in Relation zur erwarteten Maximalgeschwindigkeit eines Sakkadenauges für die jeweilige Amplitude. Während die Probanden fixierten, wurde überprüft, ab welchem Bewegungstempo sie die Bewegung des Reizes noch als fließend wahrnehmen konnten und ab welchem Punkt die Bewegung schließlich nur noch als diskrete Sprünge zu erkennen war.

Die Resultate zeigten eindeutig, dass die Grenze zwischen fließender Wahrnehmung und Bewegungssprung genau dem kinematischen Hauptgesetz der Sakkaden folgte. Je größer die Amplitude der Bewegungssteuerung, desto höher konnte die Geschwindigkeit der wahrgenommenen Bewegung sein, bevor sie nicht mehr als kontinuierlich erkannt wurde. Dieser Zusammenhang wurde durch vielfältige Kontrollversuche bestätigt, etwa durch Variation der Bewegungsrichtung, der Kurvenform der Bewegung oder der Geschwindigkeit über die Zeit hinweg. Egal ob die Reize sich linear oder mit saccaden-typischer Beschleunigung bewegten – die Wahrnehmungskapazität der Versuchspersonen bewegte sich im Rahmen der saccaden-konformen Velocity-Amplitude-Dauer-Relation. Dies spricht dafür, dass unser visuelles System nicht nur auf sensorische Signale reagiert, sondern die Bewegungseigenschaften des Auges selbst in die Interpretation der Umwelt einbezieht.

Dieser Mechanismus könnte helfen, störende Bewegungen aufgrund der eigenen Augenbewegung herauszufiltern, ohne eine empfindliche Wahrnehmung realer schneller Bewegungen zu verlieren. Um dennoch nicht auf reine Spekulation angewiesen zu sein, entwickelten die Forscher Modelle, die das erste visuelle Verarbeitungsstadium simulieren. Mithilfe von zeitlich und räumlich realistischen Reaktionen neuronaler Populationen konnten sie zeigen, dass der zeitliche Verlauf der neuronalen Erregung, insbesondere die Präsenz statischer Reizendpunkte vor und nach der Bewegung, entscheidend ist. Diese Stationärphasen erzeugen starke neuronale Aktivität, die die schwächeren Signale der schnellen Bewegungen während der Bewegung überdecken kann und so das Ausblenden der bewegten Reize bewirkt. Wird dieser statische Vor- und Nachreiz entfernt, folgt die Wahrnehmung nicht mehr dem Hauptgesetz, und die Bewegung wird auch bei hohen Geschwindigkeiten besser sichtbar.

Das Modell ermöglicht somit eine plausible rechnerische Erklärung, warum und wie die visuelle Wahrnehmung ihres „eigentlichen“ Limits an die Kinematik der Augenbewegung gekoppelt ist. Die Erkenntnisse haben weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der Wahrnehmung und ihrer Beziehung zur Motorik. Zum einen werfen sie ein neues Licht auf das Phänomen der sensorischen Unterdrückung während Sakkaden – bisher vielfach der Kopplung an motorische Signale (Korollarentsignale) zugeschrieben – und deuten an, dass die bloße Einhaltung von gesichtsanatomischen und neurophysiologischen Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen selbst eine wichtige Rolle spielt. Zum anderen unterstützt der Nachweis, dass individuelle Unterschiede in den saccadischen Bewegungsparametern mit Wahrnehmungsschwellen korrelieren, die Frage, ob unsere Wahrnehmung im Laufe des Lebens durch den ständigen Kontakt mit den eigenen Bewegungen geprägt und entsprechend kalibriert wird. Diese Forschung stellt eine bislang wenig beachtete Perspektive dar: Wahrnehmung ist keine passive Signalverarbeitung, sondern eingebettet in einem ständigen Regelkreis, bei dem die Kinematik unserer aktiven Bewegungen eine Gesetzmäßigkeit vorgibt, an der sich sensorische Grenzen orientieren.

Die ökologische Validität dieses Prinzips ist hoch, denn im natürlichen Leben bewegen wir unsere Augen etwa 10.000 Mal pro Stunde, was einer enormen und dauernden Exposition gegenüber dieser speziellen Art von Netzhautbewegung entspricht. Das visuelle System muss die durch Sakkaden induzierten Bewegungen effizient handhaben, damit die Wahrnehmung stabil bleibt und wir gleichzeitig bewegte Objekte der Umwelt verlässlich erkennen können. Zukünftige Forschung kann diese Erkenntnisse auf andere Sinne und Arten von Bewegungen ausdehnen. Beispielsweise könnten Bewegungsempfindlichkeiten im auditorischen System an Kopfbewegungen gebunden sein oder somatosensorische Wahrnehmungen durch Bewegungen der Hände und Finger beeinträchtigt werden.

Ebenso ist es spannend zu untersuchen, ob Tiere mit schnelleren oder anderen Bewegungsmustern angepasst sind, entsprechend höhere oder andere Wahrnehmungsschwellen besitzen. In der Praxis öffnet dieses Wissen neue Wege in der Technologieforschung. Die Erkenntnisse über die natürliche Kopplung von Wahrnehmung und Aktion könnten die Entwicklung von Augmented- und Virtual-Reality-Systemen verbessern, indem sie Bewegungs- und Darstellungsparameter optimieren. Ebenso könnten sie für die Entwicklung von Bildschirm- und Interface-Designs genutzt werden, um visuelle Belastungen zu verringern und die Informationsaufnahme zu steigern. Im klinischen Bereich könnten Erkrankungen, die das Zusammenspiel von Auge und Wahrnehmung stören, künftig besser diagnostiziert und behandelt werden, etwa bei neuropsychiatrischen Störungen, die mit Störungen des Korollarentsignals zusammenhängen.

Zusammenfassend hat die Forschung herausgearbeitet, dass die Grenzen unserer Wahrnehmung schneller Bewegungen nicht nur durch physikalische und neuronale Verarbeitung begrenzt sind, sondern in einem engen und gesetzmäßigen Zusammenhang mit den Charakteristiken der Augenbewegungen stehen. Dieses Zusammenspiel von Aktion und Wahrnehmung zeigt eindrucksvoll, wie sehr unser Gehirn motorische und sensorische Informationen integriert, um eine stabile und präzise Wahrnehmung der Welt zu gewährleisten. Die Gesetzmäßigkeiten der Kinematik, die unsere Augenbewegungen regeln, bestimmen somit auch, wie schnell wir die Bewegung sie umgebender Objekte noch bewusst erkennen können – ein faszinierendes Beispiel dafür, wie eng Physiologie und Wahrnehmung im menschlichen Erleben verknüpft sind.