Digitale Souveränität gewinnt in der heutigen vernetzten Welt zunehmend an Bedeutung. Für Staaten und öffentliche Verwaltungen stellt sich die Frage, wie sie ihre Daten zukunftssicher, sicher und frei zugänglich halten können. Ein zentraler Bestandteil dieses Bestrebens ist die Verwendung offener Dokumentenstandards. Deutschland hat im April 2025 einen bedeutenden Schritt unternommen, indem sich der IT-Planungsrat offiziell verpflichtet hat, das Open Document Format (ODF) flächendeckend im öffentlichen Sektor einzuführen. Diese Entscheidung ist nicht nur ein Meilenstein für die Digitalisierung der Verwaltung, sondern auch ein starkes Bekenntnis zur digitalen Souveränität und Unabhängigkeit von proprietären Softwareanbietern.

Das Open Document Format ist ein frei zugänglicher und international anerkannter Standard für Bürodateien wie Textdokumente, Tabellenkalkulationen oder Präsentationen. Im Gegensatz zu proprietären Formaten, die an einzelne Softwarehersteller gebunden sind, ermöglicht ODF den freien Zugang zu Daten unabhängig von Herstellern oder Plattformen. Dies ist ein entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, Daten langfristig zu archivieren, auszutauschen und zugänglich zu halten. Der IT-Planungsrat, ein 17-köpfiges Gremium bestehend aus Vertretern der Bundesregierung und der Bundesländer, hat die Nutzung von offenen Formaten als wichtigen Baustein für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung in Deutschland definiert. Ziel ist es, bis 2027 ODF als Standard für den Dokumentenaustausch verbindlich einzuführen.

Damit wird gewährleistet, dass Behörden auf allen Verwaltungsebenen Dokumente mit frei verfügbarer Software erstellen, bearbeiten und austauschen können. Die Ausschreibung zur Umsetzung und Standardisierung wird aktuell durch den Standardisierungsgremium vorangetrieben. Diese Entscheidung geht einher mit einem wachsenden Bewusstsein dafür, wie essenziell digitale Unabhängigkeit ist. Der Einsatz proprietärer Formate hat über Jahre die Problematik aufgedeckt, dass Bürger und Behörden je nach Softwareanbieter eingeschränkt sind, was die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Daten betrifft. Steigende Kosten, fehlende Langzeitarchivierungsfähigkeit und mangelnde Interoperabilität sind nur einige der Herausforderungen, denen öffentliche Einrichtungen bisher begegnet sind.

Mit der Standardisierung auf ODF wird eine breite Basis geschaffen, die den freien Wettbewerb zwischen Softwareherstellern fördert und gleichzeitig die Kontrolle über die eigenen Daten sicherstellt. Eine weitere positive Entwicklung in Deutschland zeigt sich in den Bundesländern. So hat Schleswig-Holstein bereits eine Umstellung auf LibreOffice beschlossen, das als führende freie Office-Suite voll auf ODF basiert. Diese Bewegung auf Landesebene unterstreicht den deutschlandweiten Trend, weg von proprietären Softwarelösungen hin zu offenen, transparenten und flexiblen Systemen zu wechseln. LibreOffice als freie, quelloffene Bürosoftware bietet hierbei eine besonders nachhaltige Alternative.

Sie ist nicht nur kompatibel zu anderen Office-Lösungen, sondern wird kontinuierlich weiterentwickelt. Durch regelmäßige Updates und eine starke Community werden Sicherheitslücken geschlossen, neue Funktionen integriert und Anpassungen an moderne Anforderungen vorgenommen. Zudem garantiert die Open-Source-Natur, dass der Quellcode offenliegt und transparent eingesehen werden kann, was das Vertrauen der Nutzer stärkt. Der Übergang zu offenen Formaten unterstützt gleichzeitig den Umweltschutz. Durch die Vermeidung von Abhängigkeiten zu proprietärer Software können Verwaltungskosten reduziert und lange Nutzungszyklen von Dokumenten ermöglicht werden.

Dies minimiert den Bedarf an häufigen Softwarewechseln und damit verbundene Ressourcenverschwendung. Darüber hinaus hat die Verwendung von ODF bedeutende Vorteile für die digitale Kollaboration. Öffentliche Einrichtungen, die unterschiedliche Software einsetzen, profitieren von der Standardisierung, da der Dateiaustausch nahtlos funktioniert. Dies fördert die Zusammenarbeit zwischen Bundesländern, Kommunen und Bundesbehörden. Auch der Austausch mit Bürgern und Unternehmen wird erleichtert, da offene Formate unabhängig von individuellen Softwarelösungen gelesen und bearbeitet werden können.

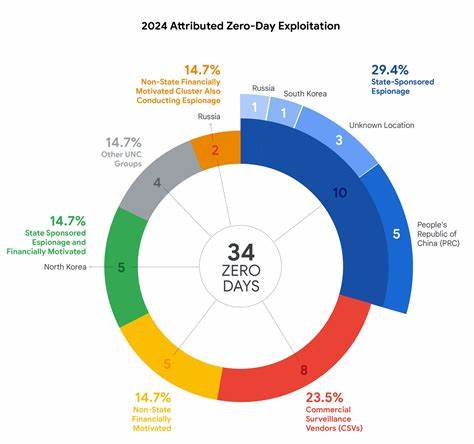

Ein weiterer Aspekt ist die Erhöhung der Datensicherheit. Offene Standards sind weniger anfällig für störende Überraschungen durch proprietäre Hersteller, wie zum Beispiel plötzliche Formatänderungen oder Deaktivierung von Programmen. Behörden sind dadurch in der Lage, ihre IT-Landschaft besser zu kontrollieren und gezielt Sicherheitsstrategien zu entwickeln, die den gesetzlichen Datenschutzanforderungen entsprechen. Die Einführung des Open Document Formats durch den IT-Planungsrat stellt damit auch einen Vorstoß hin zur digitalen Modernisierung dar. Öffentliche Verwaltungen erhalten die Möglichkeit, bei der Digitalisierung nicht nur die technischen Voraussetzungen zu schaffen, sondern gleichzeitig ihre Prozesslandschaft nachhaltiger, effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten.

Digitalisierungsprojekte können durch den Einsatz offener Standards zukunftssicher und revisionsbeständig umgesetzt werden. In der europäischen und internationalen Perspektive positioniert sich Deutschland mit dieser Entscheidung eindeutig als Vorreiter im Bereich der digitalen Souveränität. Viele Länder beschäftigen sich mit dem Thema Open Source und offenen Standards, doch das klare Bekenntnis der deutschen Verwaltung schafft einen starken Impuls für den weltweiten Trend hin zu mehr Transparenz und Datenfreiheit im öffentlichen Sektor. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die Implementierung von ODF und anderen offenen Standards viele weitere Innovationen ermöglichen wird. Durch die Offenheit der Datenformate lassen sich neue digitale Dienste, intelligente Verwaltungsprozesse und automatisierte Workflows realisieren.

Dies wirkt sich nachhaltig auf Effizienz, Bürgernähe und Wettbewerbsfähigkeit aus. Insgesamt signalisiert Deutschlands Verpflichtung zu ODF einen Paradigmenwechsel. Das Bekenntnis zu offenen Dokumentenstandards ist Ausdruck des Willens, digitale Infrastruktur souverän, unabhängig und nutzerorientiert zu gestalten. Durch den Einsatz von ODF in der öffentlichen Verwaltung werden Barrieren abgebaut, Kosten gesenkt und demokratische Prinzipien gestärkt. Bürgerinnen und Bürger profitieren von uneingeschränktem Zugang zu Informationen und einer Verwaltung, die auf Offenheit und Zusammenarbeit baut.

Die kommenden Jahre werden zeigen, wie dynamisch und erfolgreich die Umstellung auf ODF umgesetzt wird. Mit dem IT-Planungsrat als treibender Kraft befindet sich Deutschland auf einem guten Weg, ein Vorbild für moderne, transparente und souveräne digitale Verwaltung zu werden. Das Engagement für offene Dokumentenstandards ist damit ein fundamentaler Schritt auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen digitalen Gesellschaft.

![You Don't Know Git – Edward Thomson – NDC London 2025 [video]](/images/A70D0F80-B4AA-4A5E-9702-80B901B41FD5)