Die Welt der Shader-Programmierung hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Während heutzutage GLSL (OpenGL Shading Language) die dominierende Sprache für Shader-Entwicklung ist, lohnt es sich, einen Blick zurück auf die Ursprünge und Entwicklung der ARB Assembly Shader Programmierung zu werfen. Diese Technologie markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Grafikprogrammierung und wird auch 2023 noch von Bedeutung für Entwickler sein, die ein tieferes Verständnis von GPU-Architekturen und programmierbarer Grafik erhalten möchten. ARB Assembly entstand als Folge der Weiterentwicklung von programmierbaren Textur-Kombinationen, die lange vor GLSL auf Grafik-Hardware verfügbar waren. Während frühe Grafik-APIs und Hardware hauptsächlich auf feste Funktionen gesetzt haben, eröffnete ARB Assembly die Möglichkeit, direkte Kontrolle über Vertex- und Fragmentoperationen mittels einer textbasierten Programmiersprache zu erlangen.

Anders als heutige Hochsprachen für Shader, wie GLSL, ist ARB Assembly näher an der Hardware und bietet Einblick in die zugrundeliegenden Rechenoperationen, wird jedoch nicht von allen modernen Grafiktreibern vollständig unterstützt. Die Entwicklung begann um das Jahr 2001 mit den Erweiterungen EXT_vertex_shader und ATI_fragment_shader, die einzelne Shaderoperationen über Funktionen wie glShaderOp...EXT zuließen.

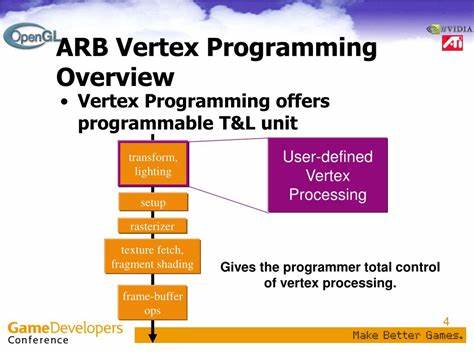

Diese temporären Lösungen wurden jedoch bald durch die von der Architecture Review Board (ARB) verabschiedeten Spezifikationen für ARB_vertex_program und ARB_fragment_program abgelöst. Hierbei wurde die Paradigmenänderung vollzogen, dass Shader-Programme nicht mehr zeilenweise oder schrittweise eingegeben, sondern als komplette Programmzeichenketten an die GPU geschickt werden. Ein markanter Unterschied zur heutigen GLSL-basierten Shader-Programmierung liegt darin, dass ARB Assembly Vertex- und Fragment-Shader als eigenständige Programme betrachtet und diese separat kompilieren und an die GPU übergeben werden. Die Bindung erfolgt über spezielle OpenGL-Funktionen wie glBindProgramARB oder glProgramStringARB, die es ermöglichen, Shader im Assembly-Stil zu laden und zu aktivieren. Die Struktur dieser Programme ist relativ einfach gehalten, wodurch die Einrichtung im Vergleich zu GLSL teilweise sogar übersichtlicher erscheint.

Allerdings bedeutet die Nutzung von ARB-Programmen auch, dass Funktionalitäten der festen Pipeline, etwa das automatische Gouraud-Shading bei Vertex-Shadern, verloren gehen und man diese manuell implementieren muss. Das Sprachmodell von ARB Assembly beschränkt sich auf vierkomponentige Vektoren und kennt sechs Variablentypen wie PARAM (Konstanten und Parameter), ATTRIB (Vertex-Eingaben), TEMP (Temporäre Variablen) und OUTPUT (Shader-Ausgaben). Eine Besonderheit ist, dass nur vorgegebene Ein- und Ausgangsvariablen verwendet werden können, wodurch keine eigenen benutzerdefinierten Parameter oder Variablen definiert werden dürfen. Die Kommunikation zwischen Vertex- und Fragment-Shader erfolgt dabei über Standard-kanäle - zum Beispiel mit Hilfe von Texturkoordinaten. Programmanweisungen in ARB Assembly folgen meist dem Muster Zielvariable, gefolgt von Quellvariablen.

Ein Talent, das diese Assembly-Sprache von vielen anderen unterscheidet, ist die Unterstützung für sogenannte Source Modifiers: Der Programmierer kann Quelloperanden mit einem minusvorzeichen versehen, um die Werte zu negieren. Zudem sind Swizzling-Operationen erlaubt, mit denen einzelne Komponenten aus Vektorvariablen ausgewählt und manipuliert werden können. So kann zum Beispiel aus einem vierkomponentigen Vektor nur der X-Wert isoliert oder wiederholt verwendet werden. Die Sprache kennt eine breite Palette an Operationen wie Addition, Multiplikation, verschiedene Formeln für Skalar- und Vektorprodukte (DP3, DP4, DPH), sowie spezielle Funktionen wie Exponentialoperationen und trigonometrische Funktionen im Fragment-Shader. Besonders bemerkenswert sind die strikte Trennung und Exklusivität mancher Instruktionen zwischen Vertex- und Fragment-Shadern, was frühere Hardware-Einschränkungen widerspiegelt.

Beispielsweise war Texture Sampling zunächst nur im Fragment-Shader möglich und ist ein zentraler Bestandteil moderner Fragmentprogramme. Parameterübergabe erfolgt in ARB Assembly über spezielle Funktionen, die 4-Komponenten-Vektorwerte entscheiden. Umweltvariablen (Environment Parameters) sind für alle Programme eines Typs (zum Beispiel alle Vertex-Programme) identisch, während lokale Parameter (Local Parameters) nur für das einzelne Programm gelten. Dies ähnelt dem Konzept von Uniforms in GLSL, ermöglicht jedoch weniger Flexibilität in Bezug auf Variablennamen und Typen. Das Verständnis von Addressing - also die Möglichkeit, Arrays und Indizes in Shadern zu verwenden - findet sich ausschließlich im Vertex-Shader-Bereich.

Parameter vom Typ ADDRESS erlauben hier Eingaben als Ganzzahlenvektoren (wobei nur die erste Komponente nutzbar ist). Mit der ARL-Anweisung kann die Adresse geladen und zur späteren Indexierung verwendet werden. Dieses primitive Adressierungsschema zeigt, wie sehr Shaderprogrammierung damals noch in ihren Kinderschuhen steckte und auf Effizienz sowie begrenzte Hardwarefeatures zugeschnitten war. Ein wichtiger Teil der Shader-Optimierung betrifft den Umgang mit Texturzugriffen. Fragment-Shader bieten eine Reihe von Instruktionen wie TEX, TXP, und TXB, um Texturen abhängig von Koordinaten mit oder ohne Projektionskorrektur abzutasten.

Ein nicht offensichtlicher, aber wichtiger Aspekt sind sogenannte "Texture Indirections". Sie beschreiben Ketten von Texturabfragen, bei denen auf einen Texel der nächste Zugriff aufbaut. Hardware hat aus Gründen der Pipelineeffizienz hier strenge Limits, deren Überschreitung entweder Fehler oder Software-Fallbacks auslöst. Gute ARB Assembly-Programme versuchen daher, viele Texturaufnahmen in einem Block zu vereinen und Wiederverwendung temporärer Variablen zu vermeiden. Während heutige Shader-Sprachen mehr darauf ausgelegt sind, komplexe visuelle Effekte zu ermöglichen, spiegelt ARB Assembly noch sehr stark den Fokus auf präzise Rechenoperationen und Hardwareeffizienz wider.

Zum Beispiel ermöglicht die Option "ARB_position_invariant" es Vertex-Programmen, die Vertexposition unangetastet zu lassen und dadurch Hardwareoptimierungen zu nutzen. Ebenso gibt es eine spezielle Sättigungsarithmetik (_SAT-Suffixe), mit der Berechnungsergebnisse auf den Wertebereich von 0 bis 1 eingeschränkt werden können, was häufig für Farbwerte im Fragment-Shader notwendig ist. Trotz der oft als veraltet betitelten Technik bietet ARB Assembly eine gewisse Faszination und hat für moderne Entwickler durchaus Relevanz. So nutzt Nvidia diese Technologie als Grundlage für seine eigenen Shader-Infrastruktur-Implementierungen und erweitert sie kontinuierlich bis hin zu Geometrie-, Compute- oder Tessellations-Shadern. Dies verleiht ARB Assembly eine spezielle Rolle als Brücke zwischen historischer Shaderprogrammierung und modernen, hardware-nahen Entwicklungen.

Parallel zu der damaligen Assembly-basierten Shaderprogrammierung hat sich heute mit SPIR-V ein moderner Zwischencode etabliert, der universell für Vulkan und neuer OpenGL-Implementierungen einsetzbar ist und Features wie dynamische Indizierung, Erweiterbarkeit durch "Capabilities" und eine klar strukturierte Intermediate Representation bietet. Dennoch erinnert die enge Verwandtschaft in der Zielsetzung daran, dass hardwarebeschränkte Shaderprogrammierung auch 2023 relevant bleiben kann und in bestimmten Szenarien unverzichtbar ist. Insgesamt betrachtet ist die ARB Assembly Shader Programmierung eine wertvolle Ressource für das Verständnis der Entwicklung programmierbarer Grafik. Sie zeigt, wie Hersteller und Entwickler den Schritt von fest definierten Funktionen hin zu flexiblen, textbasierten Shaderprogrammen meinten zu bewältigen und welche Kompromisse dabei eingegangen wurden. Wer heute in OpenGL oder Grafikprogrammierung einsteigt, profitiert vom Wissen über diese Geschichte, da es einen tieferen Einblick in das GPU-Paradigma und die Evolution moderner Grafiktechnologien schafft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ARB Assembly keineswegs als bloßer veralteter Relikt abzutun ist, sondern als lebhafte, wenn auch technisch anspruchsvolle Sprache gilt. Sie ermöglicht es, Shader-Programme genau zu kontrollieren und in Fällen, in denen maximale Performance und Präzision gefragt sind, von Vorteil zu sein. Dabei bietet das Studium dieser Technologie spannende Herausforderungen und erweitert den Horizont eines jeden Shader-Entwicklers. Wer also eine solide Basis für tiefgründiges Shader-Know-how schaffen möchte, tut gut daran, ARB Assembly Programmierung genauer zu betrachten und in Projekten zumindest partiell einzusetzen.