In der heutigen schnelllebigen Welt der Produktentwicklung beobachten wir eine bemerkenswerte Transformation. Produktmanager, Designer und passionierte Entwickler sind zunehmend in der Lage, innerhalb kürzester Zeit – manchmal in nur wenigen Stunden – funktionsfähige Prototypen zu erstellen. Diese dynamische Veränderung ist maßgeblich mit der Verbreitung sogenannter Vibe-Coding-Tools verbunden, die kreative Prozesse und Entwicklergeschwindigkeiten exponentiell steigern. Gleichzeitig bringt diese Entwicklung jedoch eine unterschätzte Herausforderung mit sich, die viele Teams zunehmend betrifft: die sogenannte Vibe Debt, eine neuartige Form von technischer und architektonischer Schuld. Dabei handelt es sich um jene versteckten Kosten und Risiken, die entstehen, wenn aus schnellen Prototypen plötzlich ernsthafte, produktionsreife Lösungen werden sollen, für die sie nicht ausgelegt sind.

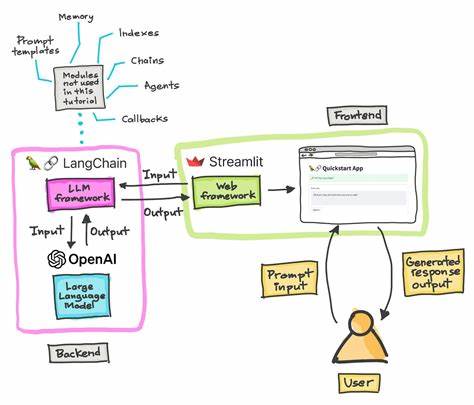

Vibe Coding hat in kurzer Zeit eine ganze Branche auf den Kopf gestellt. Durch Tools wie Lovable, Bolt, GeniusUI und Vercel's AI-Integrationen wird es möglich, selbst komplexe Anwendungen visuell und mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz innerhalb von Minuten oder Stunden zu entwerfen und zum Leben zu erwecken. Diese Werkzeuge entfernen viele Barrieren, die früher speziell ausgebildete Entwickler erforderten. Damit können Teams, die sonst vor allem mit Design- oder Management-Tools wie Figma oder PowerPoint arbeiteten, nun beeindruckende, klickbare und datenverknüpfte Produkte erstellen. Dieses hohe Tempo eröffnet völlig neue Möglichkeiten, Ideen schnell zu testen, Visionen zu kommunizieren und vor allem frühzeitig wertvolles Feedback einzuholen.

Das Potenzial von Vibe Coding ist enorm: Gründer können mit „vibe-gecodelten“ Prototypen potenzielle Investoren überzeugen, Unternehmen können schneller innovative interne Projekte starten, und Produktmanager erhalten ein wirksames Kommunikationsmittel, um ihre Roadmaps und Konzepte überzeugend darzustellen. Gleichzeitig ist die Methode für die Teams eine Quelle von Freude und Kreativität, was insbesondere in der oft bürokratischen Produktentwicklung einer großen Erleichterung gleichkommt. Die Geschwindigkeit, mit der diese funktionalen Demonstratoren entstehen, scheint fast magisch und verändert die Arbeitsweise grundlegend. Doch dieser Zauber hat seine Schattenseiten. Vibe Coding-Tools sind primär darauf ausgelegt, „schnell und visuell“ Ergebnisse zu liefern, die beeindrucken und funktional wirken.

Allerdings sind sie selten auf Anforderungen ausgelegt, die jenseits des Prototypenstadiums relevant sind. Sicherheit, Skalierbarkeit, Wartbarkeit, Monitoring, Compliance und Performance – all diese komplexen Anforderungen, die man an ausgereifte Software stellt, werden von den meisten dieser Tools nicht nutzerspezifisch unterstützt oder sind lediglich in reduzierter Form implementiert. Die Folge ist, dass viele Anwendungslösungen, die aus Vibe Code entstehen, spätestens beim Übergang in die Produktion an Grenzen stoßen. Genau hier entsteht die sogenannte Vibe Debt. Im Gegensatz zum klassischen technischen Schuldnerbegriff, der oft durch bewusste Kompromisse und iterative Optimierungen geprägt ist, entsteht Vibe Debt häufig unbewusst und unsichtbar.

Denn wer kein speziell ausgebildeter Softwareentwickler ist, erkennt meist nicht, welche kritischen Komponenten fehlen. Ein Prototyp, der über eine gelungene Benutzeroberfläche verfügt, Daten abruft und auf Aktionen reagiert, wirkt zunächst vollständig und „fertig“. Dennoch ist sein Unterbau oft ein Blackbox-System, dessen Architektur weder transparent noch stabil ist. Nicht selten schleicht sich eine emotionale Bindung an den Prototypen ein – sei es durch Präsentationen vor Führungskräften oder erste Anwendervalidierungen –, die den Druck erhöht, genau dieses „Produkt“ schnell in den Live-Betrieb zu überführen. Wenn dann realistische Anforderungen des produktiven Betriebs an Sicherheit, Datenschutz, Skalierbarkeit oder Compliance ins Spiel kommen, zeigen sich plötzlich Schwächen.

Die Anwendungssysteme sind nicht ausreichend robust, schwer erweiterbar und kaum wartbar. Was folglich auf eine schnelle, kreative Umsetzung reduziert wurde, muss nun aufwändig umgebaut, neu entwickelt oder zumindest grundlegend refaktoriert werden. Diese Phase verursacht erheblichen Aufwand, der oft weder Zeit noch Budget von Anfang an einkalkuliert war. Für Produkt- und Technologiemanager ist die Herausforderung somit zweifach: Einerseits gilt es, die Vorteile des Vibe Codings zur schnellen Ideenvalidierung und Teamausrichtung weiterhin gezielt zu nutzen. Andererseits müssen sie die Falle der Vibe Debt frühzeitig erkennen und deren Einfluss auf den Entwicklungsprozess steuern.

Die Kernaufgabe liegt darin, ein Verständnis dafür zu schaffen, welche Anforderungen Vibe-Coding-Prototypen erfüllen können und wo der Übergang zu professionellem Engineering zuerst eingeplant wird. Ohne ein strategisches Bewusstsein für den Zeitpunkt dieser Übergabe entsteht ein Teufelskreis aus ständigem Nachholen, unerwarteten Verzögerungen und wachsender Frustration innerhalb der Teams. Neben der rechtzeitigen Ressourcenplanung ist es essenziell, die Mitarbeitenden und insbesondere Stakeholder darüber aufzuklären, welchen Status Vibe-Coding-Prototypen tatsächlich besitzen. Ein visuell und funktional beeindruckendes Produkt allein ist kein Indikator für technische Reife oder Produktionsreife. Die Führungsebene sollte daher Erwartungen realistisch managen und klare Kriterien für die Überführung in produktive Umgebungen definieren.

Zusammenarbeit zwischen Design-, Produkt- und Engineering-Teams muss klar strukturiert werden, damit eine saubere Übergabe erfolgen kann. Strategisch betrachtet eröffnet die Notwendigkeit, Vibe Debt zu adressieren, sogar neue Chancen. Durch das bewusste Einplanen einer sogenannten „Debt-Payoff-Phase“ nach erfolgreicher Prototyp-Validierung können Unternehmen die oft langwierige Refaktorisierung besser steuern. Hierzu gehört das Neuentwickeln der Codebasis auf Grundlage professioneller Architekturprinzipien, eine sichere Integration in Backend-Systeme, das Etablieren von Monitoring- und Alarmierungsmechanismen sowie umfassende Sicherheitsüberprüfungen. Gleichzeitig sind auch Themen wie Barrierefreiheit, Compliance und skalierbare Performance von Bedeutung und müssen spätestens ab diesem Zeitpunkt systematisch sichergestellt werden.

Dieser bewusste Umgang mit der Vibe Debt führt zu weniger Reibungsverlusten, reduziert unvorhergesehene Projektverzögerungen und verhindert Belastungen in den Entwicklungsteams. Langfristig kann dadurch Vertrauen bei Kunden und internen Stakeholdern erhalten und ausgebaut werden, was von besonderer Bedeutung ist, wenn die Produkte am Markt oder im Unternehmen eine strategische Rolle spielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vibe Debt die Kehrseite der schnellen, kreativen Prototypentwicklung darstellt. Das Konzept macht sichtbar, wie eng Innovation und technische Disziplin miteinander verknüpft sind. Wer die neuen Tools und Methoden versteht und verantwortungsbewusst einsetzt, kann von den enormen Vorteilen profitieren und gleichzeitig deren Fallstricke umgehen.