Die sichere Landung auf Planetenoberflächen ist eine der kritischsten Phasen jeder Raumfahrtmission. Besonders bei bemannten und unbemannten Landefahrzeugen spielt die Stabilität während des Aufsetzens eine bedeutende Rolle, denn eine Kippbewegung oder ein Umstürzen kann die gesamte Mission gefährden. Ein Aspekt, der dabei zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Verhalten des Treibstoffs innerhalb der Tanks. Treibstoffschwappen, also das dynamische Bewegungsverhalten der Flüssigkeit, kann die Bewegungen des gesamten Fahrzeugs erheblich beeinflussen und somit dessen Stabilität bei der Landung beeinträchtigen oder verbessern. Diese komplexe Wechselwirkung zwischen dem Landefahrzeug und dem bewegten Treibstoff wird durch moderne Untersuchungen und Modelle ergründet.

Traditionell wurden Landefahrzeuge bei der Stabilitätsanalyse meist als starre Körper betrachtet, wobei die interne Treibstoffbewegung vernachlässigt wurde. Für frühere Mondmissionen wie Apollo war dies aufgrund der geringen verbleibenden Treibstoffmengen am Aufsetzpunkt oft vertretbar. Doch mit der Entwicklung neuer Landefahrzeuge, insbesondere derjenigen mit größeren Treibstoffreserven beim Aufsetzen, wie beispielsweise der Lunar Starship von SpaceX, stellt der Treibstoffschwapp einen nicht zu unterschätzenden Faktor dar. Die dynamische Bewegung des Treibstoffs wirkt sich auf den Schwerpunkt und die Rotationsdynamik des Landers aus, wodurch es möglich ist, dass Treibstoffschwappen entweder die Sicherheit der Landung verbessern oder die Gefahr von Kippen erhöhen. Die physikalische Modellierung des Treibstoffschwappens erfolgt meist über vereinfachte Darstellungen als Pendel oder als schwingendes System mit Feder und Dämpfer.

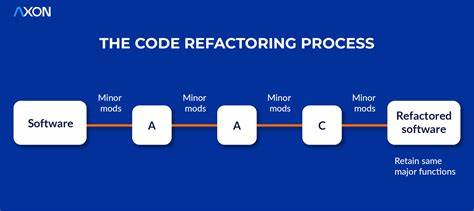

Diese Modelle ermöglichen es, das Zusammenspiel zwischen der schwingenden Treibstoffmasse und dem starren Landefahrzeug zu analysieren. Das System erhöht dabei die Anzahl der Freiheitsgrade, da die Treibstoffbewegung zusätzlich zur Rotation und Translation des Fahrzeugs selbst betrachtet werden muss. Ein solcher Ansatz bietet mehr Realitätsnähe und erlaubt eine tiefergehende Einsicht in die komplexen Wechselwirkungen während der Landung. Die Landung selbst gestaltet sich als eine Abfolge von Impulsen und Kräften, insbesondere bei den ersten Berührungen der Landebeine mit der Oberfläche. Diese Berührungen werden als inelastische Kollisionen modelliert, bei denen Impulsmomentum-Theorien zum Einsatz kommen, um die Nachkollisionsbewegungen zu bestimmen.

Werden zusätzlich die Treibstoffschwapp-Dynamiken berücksichtigt, sind erweiterte Gleichungen nötig, die die Wechselwirkungen zwischen dem starren Körper und dem schwingenden Treibstoffpendel erfassen. Dabei ist zu beachten, dass der Treibstoff meist keiner aktiven Steuerung während der Landung unterliegt, sodass dessen Bewegungen als unkontrolliert, aber begrenzt angesehen werden. Die Simulationen basierend auf solchen Modellen zeigen, dass die Bewegungen des Treibstoffs in manchen Fällen die Kippstabilität des Landefahrzeugs signifikant reduzieren können. Insbesondere wenn der Treibstoffpendel starke Auslenkungen und Geschwindigkeiten aufweist, kann dieser Impulse auf den Lander übertragen, die dessen Schräglage vergrößern und einen frühen Umsturz begünstigen. Andererseits können sich in gewissen Konstellationen diese Bewegungen auch dämpfend und stabilisierend auf die Fahrzeuginsassen auswirken.

Dieses duale Wirkprinzip macht es entscheidend, den Treibstoffschwapp bei Design und Missionsplanung genau zu berücksichtigen. Die Analyse der sogenannten „Zwei-auf-einer-Seite“- und „Zwei-zwei-auf-einer-Seite“-Landemodi ist für das Verständnis dieser Dynamiken besonders relevant. Bei einem Zwei-auf-einer-Seite-Modus kollidiert zunächst ein Paar Landebeine mit dem Untergrund, gefolgt von einem möglichen Kippvorgang. Im Zwei-zwei-auf-einer-Seite-Modus erfolgt eine erste Landung mit einem Beinpaar, dann folgt eine zweite Kollision mit einem anderen Paar, bevor sich das Fahrzeug endgültig stabilisiert oder kippt. Beide Szenarien erfordern differenzierte Bewegungs- und Impulsberechnungen, die durch das Hinzufügen des Treibstoffpendels wesentlich komplexer werden.

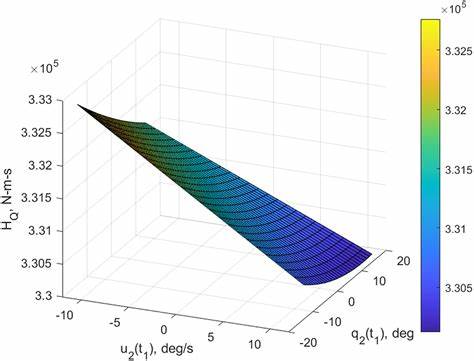

In der Praxis erlangen solche Berechnungen außerordentlich hohe Bedeutung, da sie konstruktive Hinweise geben, mit denen das Design von Landefahrzeugen sicherer gestaltet werden kann. So lässt sich durch Anpassung der Fahrzeughöhe, der Geometrie der Landebeine oder deren Aufstandsfläche eine passive Stabilisierung erreichen, die den Einflüssen des Treibstoffschwappens entgegenwirkt. Die Studien zeigen beispielsweise, dass eine Reduzierung des Winkels zwischen Fahrzeugbodenebene und der Linie vom Schwerpunkt zum Landepad – also eine Änderung der Geometrie – die kritischen Treibstoffmassenanteile, bei denen Instabilitäten auftreten können, erhöht. Ebenso kann eine Vergrößerung des Landepad-Fußabdrucks die Kippgefahr mindern. Ebenso wichtig ist der Einfluss der Anfangszustände des Treibstoffpendels vor der Landung.

Je größer die Auslenkung oder die Rotationsgeschwindigkeit des Treibstoffs ist, desto höher ist das Risiko, dass der Landekörper nach der Bodenberührung instabil wird. Das führt zur Aussage, dass sowohl die exakte Kenntnis als auch die Kontrolle der Treibstoffbewegung vor der Landung – etwa über aktive Dämpfersysteme oder Anpassungen der Missionsprofile – essenziell sein könnten, um die Stabilität zu sichern. Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse werden nicht nur auf dem Mond von Bedeutung sein, sondern auch bei Landungen auf anderen Körpern mit gravitativen Feldern, etwa auf dem Mars oder Asteroiden. Da dort die Gravitation niedriger ist als auf der Erde, macht sie Landestabilität besonders anfällig für zusätzlich durch interne Flüssigkeitsbewegungen hervorgerufene Flugkörperdynamiken. Gleichwohl könnten weiterentwickelte Landegestelle, Bodenmechanik-Modelle und Sensorik dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass derartige Analysen die Realisierung von mehrstufigen und wiederverwendbaren Landefahrzeugen unterstützen. Gerade wenn bei einer Mission große Treibstoffmengen bis unmittelbar vor der Landung verbleiben, ist die Berücksichtigung des Treibstoffschwappens notwendig, um Risiken zu minimieren und eine sichere Landung zu gewährleisten. Die Theorie legt nahe, dass aktive Haltungskontrollsysteme, die bis zum abschließenden Aufsetzen in Betrieb bleiben, zwar hilfreich sind, aber zusätzlichen Software- und Betriebskomplexitäten mit sich bringen. Daher bleibt die passive, konstruktive Stabilisierung ein bevorzugter Ansatz, zumindest in frühen Entwurfsphasen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Zusammenspiel von Treibstoffschwapp und Landefahrzeugdynamik ein komplexes, jedoch entscheidendes Kriterium für die Landestabilität darstellt.

Fortschritte in der Modellierung mittels mehrkörperdynamischer Systeme und der Impulstheorie ermöglichen es, die kritischen Bereiche der Stabilität besser zu definieren und damit Fahrzeuge besser zu dimensionieren und zu steuern. Die gewonnenen Erkenntnisse wirken sich direkt auf das Design von Landebeinen, die Positionierung von Tanks sowie auf Kontrollstrategien aus. Sie bilden die Basis für sicherere und robustere Landungen zukünftiger Planetenerkundungsmissionen und erweitern das Verständnis der Herausforderungen im extraterrestrischen Landeverhalten.