Die Baubranche ist seit Jahrzehnten ein zentraler Treiber für den globalen CO2-Ausstoß, insbesondere durch die Produktion von Portlandzement, einem Hauptbestandteil herkömmlicher Betone. Weltweit entfallen etwa sieben bis acht Prozent der CO2-Emissionen auf die Zementherstellung. Diese Emissionen resultieren nicht nur aus der Energie, die für die Herstellung der Rohstoffe benötigt wird, sondern vor allem aus dem chemischen Prozess der Kalksteinkalzinierung. Trotz Bemühungen um die Substitution von Klinker oder die Nutzung erneuerbarer Energien bleiben diese prozessbedingten Emissionen schwer vermeidbar. Vor diesem Hintergrund gewinnen alternative, nachhaltige Baustoffe an Bedeutung, die den ökologischen Fußabdruck der Bauindustrie erheblich reduzieren können.

Eine vielversprechende Entwicklung ist der sogenannte Bio-Beton, der auf mikrobiell induzierter Calciumcarbonat-Fällung basiert und eine CO2-neutrale Alternative zum traditionellen Beton darstellt. Bio-Beton entsteht durch den Prozess der mikrobiell induzierten Calciumcarbonat-Prezipitation (MICP). Dabei werden spezielle ureaseaktive Bakterienkulturen, wie Sporosarcina pasteurii, genutzt, um Calciumcarbonat als Bindemittel zwischen den Gesteinskörnungen zu synthetisieren. Das Material weist chemisch ähnliche Eigenschaften wie kalkgebundener Sandstein auf und lässt sich vielfältig formen und verstärken. Ein entscheidender Vorteil dieses Prozesses liegt darin, dass während der Biomineralisation kein zusätzliches CO2 freigesetzt wird, vielmehr bindet das entstehende Carbonat CO2 dauerhaft in mineralischer Form.

Bio-Beton bietet somit einen innovativen Beitrag zur Dekarbonisierung der Bauindustrie und kann entscheidend zur Erfüllung internationaler Nachhaltigkeitsziele beitragen. Eine der wesentlichen Herausforderungen des Bio-Betons lag bisher darin, Druckfestigkeitswerte zu erzielen, die mit jenen konventioneller Portlandzement-Concrete vergleichbar sind, und gleichzeitig Bauteiltiefen zu realisieren, die für tragende Bauteile erforderlich sind. Frühere Ansätze mit freien Bakterienkulturen führten häufig zu unregelmäßigen Calciumcarbonat-Abscheidungen und geringen Festigkeiten im unteren einstelligen Megapascalbereich. Das neue Forschungsmodell setzt erstmals auf ureaseaktive Calciumcarbonat-Pulver (UACP) statt auf lebende Bakterienzellen. Diese Innovation erlaubt eine kontrolliertere Bindemittelausbildung und eine signifikante Steigerung der mechanischen Eigenschaften.

Neben dem Austausch der Bakterien- gegen UACP-Partikel ist die Optimierung der Kornzusammensetzung von zentraler Bedeutung. Eine optimale Kornverteilung erhöht die Packungsdichte der Gesteinskörnung, reduziert die Porosität und schafft günstige Voraussetzungen für eine homogene Calciumcarbonat-Zementierung. Durch den Einsatz eines sorgfältig kalibrierten Mengengerüstes verschiedener Korngrößen von fein bis grob (zwischen 0,063 mm bis 2 mm) erreicht man besonders hohe Packungsdichten, die nicht nur ökonomisch sind, weil weniger Bindemittel benötigt wird, sondern auch die Festigkeit des Materials gezielt beeinflussen. Der Prozess der Biomineralisation erfordert zudem ein genaues Management des Fließverhaltens der Zementationslösung, die den Harnstoff sowie Calciumionen enthält. Ein innovatives automatisiertes Druck-Injektionsverfahren mit sogenannten Stop-Flow-Zyklen sorgt dafür, dass die Lösung in kontrollierten Intervallen in die Baumischung injiziert wird, wodurch eine gleichmäßige Verteilung der chemischen Bausteine gewährleistet wird, ohne dass es zu frühzeitigem Verstopfen oder zu einseitiger Bindemittelbildung kommt.

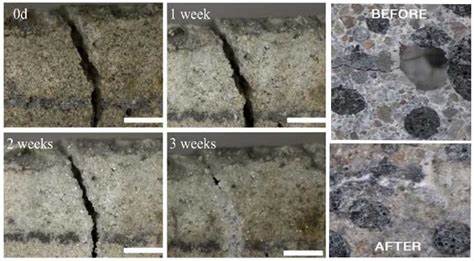

Ergebnisse zeigen, dass mit diesen Optimierungen unkonfinede Druckfestigkeiten von über 50 Megapascal erreicht werden können. Damit positioniert sich Bio-Beton erstmals im Bereich konventioneller tragfähiger Betone, die für die Herstellung von vorgefertigten tragenden Bauteilen benötigt werden. Eine erreichte Zementierungstiefe von bis zu 140 Millimetern demonstriert, dass neben hoher Festigkeit auch eine ausreichende Bauteiltiefe für praxisnahe Anwendungen möglich ist. Ultraschallmessungen bestätigen die homogene Struktur und geben Hinweise auf die mikroskopische Verteilung des Calciumcarbonatbindemittels. Elektronenmikroskopische Untersuchungen zeigen eine gleichmäßige Schichtbildung von Calciumcarbonat um die Sandkörner, was auf eine stabile Kristallbildung und effiziente Bindemittelentwicklung hindeutet.

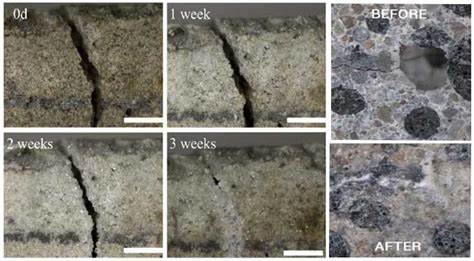

Verschiedene Kompaktierungsdruckwerte wurden getestet, wobei ein höherer Druck zu einer größeren Packungsdichte und somit zu kompakteren und widerstandsfähigeren Probekörpern führte. Eine bemerkenswerte Eigenschaft der neuen Bio-Betonsorten ist ihr plastisches Verformungsverhalten unter geringer Belastung, was auf eine gewisse Flexibilität durch Kalzitbrücken schließen lässt und sich positiv auf Widerstandsfähigkeit gegen Mikro-Risse auswirken könnte. Dennoch liegt die elastische Steifigkeit („Young’scher Modul“) etwas unter der von Portlandzementbeton, was das Material jedoch in den Bereich poröser Keramiken und Ziegel einordnet, die seit Jahrhunderten als Baustoffe erfolgreich eingesetzt werden. Die Optimierung des Biomineralisationprozesses im Hinblick auf die Fließgeschwindigkeit der Zementationslösung hat gezeigt, dass zu schnelle Durchflüsse eine niedrigere Dichte und geringere Festigkeit bedeuten. Ein kontrolliertes, langsames Eindringen der Lösung ist daher entscheidend für die vollständige und dichte Bindemittelbildung.

Die Zugabe von Kalkfeinstoffen wurde geprüft, um die Packungsdichte weiter zu erhöhen, zeigte jedoch technische Nachteile für die Durchströmung und führte daher nicht zur Serienreife. Auch die Verwendung von UACP statt lebender Bakterien hat Nachhaltigkeitsvorteile. UACP kann mittels Gefriertrocknung haltbar gemacht und länger gelagert werden, was Logistikketten vereinfacht und den Einsatz standardisierter Rohstoffkomponenten ermöglicht. Das reduziert den Aufwand für die Kultivierung lebender Mikroorganismen und verbessert die Prozesskontrolle. Um die Umweltauswirkungen weiter zu minimieren, werden alternative Calciumquellen wie Calciumlactat oder Calciumacetat diskutiert, da herkömmliches Calciumchlorid zwar kostengünstig und verfügbar, aber korrosiv für herkömmliche Stahlbewehrungen ist.

Innovative Reinforcement-Strategien mittels nicht korrosiver Materialien wie Basaltfasern könnten Bio-Beton attraktiv für strukturelle Bauteile machen. Ein weiterer Zukunftsaspekt ist die Kreislaufführung der Nebenprodukte aus dem Biomineralisationsprozess. Beispielsweise fällt Ammonium an, das je nach Prozessführung als Dünger weiterverwendet werden kann. Auch die Wiederverwendung von Effluenten könnte Teil einer nachhaltigen Wertschöpfungskette sein. Insgesamt veranschaulicht die Forschung, dass hochfester Bio-Beton dank Prozessinnovationen und optimierter Materialmischungen industriell nutzbar wird.

Ein klar definiertes Produktionssystem mit automatisierter Lösungssupply und Qualitätskontrolle eröffnet die Möglichkeit, standardisierte vorgefertigte Bauelemente herzustellen, die herkömmlichen Beton zum Teil ersetzen können. Das eröffnet eine neue Ära für die Bauindustrie, in der ökologische Verantwortung mit mechanischer Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht wird. Mit steigender Nachfrage nach nachhaltigen Baustoffen und der gesellschaftlichen Verpflichtung zur Klimaneutralität ist Bio-Beton ein Forschungsfeld, das internationales Interesse auf sich zieht und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Fortschritte in der Mikrobenbiotechnologie, adaptive Materialkombinationen und innovative Verarbeitungstechniken werden dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Akzeptanz dieser zukunftsweisenden Baustoffklasse weiter zu erhöhen.