Die Bauindustrie steht vor einer enormen Herausforderung: Wie lassen sich nachhaltige Baustoffe entwickeln, die sowohl technisch leistungsfähig als auch umweltfreundlich sind? Besonders der hohe CO2-Ausstoß bei der Herstellung von herkömmlichem Portlandzement ist seit Jahren bekannt und sucht dringend nach Alternativen. Ein zukunftsweisender Ansatz zur Lösung dieses Problems ist der sogenannte Bio-Beton, der durch mikrobiell induzierte Kalziumkarbonat-Ausscheidung hergestellt wird und sich durch hohe Druckfestigkeit auszeichnet. Der Begriff Bio-Beton beschreibt einen innovativen Baustoff, dessen Bindemittel nicht aus Zement, sondern aus Kalziumkarbonat besteht, welches durch gezielte Aktivierung bestimmter Mikroorganismen gebildet wird. Dieses Verfahren wird als Microbially Induced Calcium Carbonate Precipitation (MICP) bezeichnet und besteht im Wesentlichen darin, dass urease-aktive Bakterien Urea hydrolysieren und dadurch eine lokale Anstieg des pH-Wertes und die Ausfällung von calciumhaltigen Karbonaten bewirken. Dabei entsteht ein natürliches Bindemittel, das Sandkörner oder andere mineralische Zuschlagstoffe miteinander verkittet.

Der wichtigste Vorteil von Bio-Beton liegt in seinem erheblich geringeren CO2-Fußabdruck. Während bei der Zementherstellung hohe Temperaturen benötigt werden und kalkhaltige Rohstoffe durch Erhitzung CO2 freisetzen, ist der Biokalksteinprozess CO2-neutral beziehungsweise sogar CO2-bindend, da das austretende Kohlendioxid in Form von Karbonat im Material gespeichert wird. Dies macht Bio-Beton zu einem vielversprechenden Baustoff für nachhaltiges Bauen und zur Einhaltung von Klimazielen. Trotz dieser positiven Umweltbilanz stand die Technologie lange vor Herausforderungen, die ihre breite Anwendung begrenzten. Eines der zentralen Probleme war die vergleichsweise geringe Druckfestigkeit von Bio-Beton im Vergleich zum konventionellen Beton.

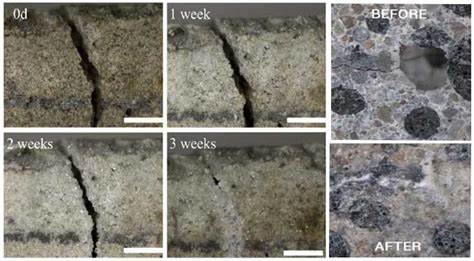

Außerdem war es schwierig, eine ausreichende Bauteiltiefe zu erzielen, sodass die Festigkeit nur in oberflächennahen Bereichen gewährleistet war. Die jüngsten Forschungen, insbesondere eine Studie der Universität Stuttgart, haben jedoch entscheidende Fortschritte erbracht. Durch eine Kombination aus der Verwendung eines urease-aktiven Kalziumkarbonatpulvers (UACP) statt lebender Bakterien, der Optimierung der Zuschlagstoffverteilung sowie einem automatisierten Druckinjektionsverfahren gelang es, homogene, hochfeste Bio-Betonspezialmischungen herzustellen. Das UACP sorgt dabei für eine verbesserte und gleichmäßigere Aktivität der urease, da es sich um ein gefriergetrocknetes Produkt handelt, welches die urease-aktive Bakterienkultur in kristalliner Form einschließt. Dies verhindert die Ausspülung der Zellen während des Biomineralisationsprozesses, wodurch eine konstante und effiziente Kalziumkarbonatbildung im gesamten Bauteil möglich wird.

Die Verteilung der Zuschlagstoffe ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung: Eine optimale Packungsdichte der unterschiedlichen Korngrößen von Quarzsand verbessert die Stabilität und erlaubt eine maximale Ausfüllung der Poren mit Kalziumkarbonat. Die Studie verwendete ein fein abgestuftes Gemisch aus sechs verschiedenen Sandfraktionen, das von moderner Software nach dem Andreassen-Modell speziell berechnet und anschließend mechanisch verdichtet wurde. Durch das hydraulische Pressen in mehreren Schichten entstehen verdichtete Proben mit sehr geringer Porosität, die die Voraussetzung für hohe Festigkeit und geringe Heterogenität bilden. Ein weiterer technischer Durchbruch bestand in der Einführung einer automatisierten Druckinjektionsmethode zur Zufuhr der zementierenden Lösung. Im Gegensatz zu einfachen Perkolationsverfahren ermöglicht diese Methode die Steuerung des Flussdrucks und des Volumens der Zementlösung in zeitlich definierten Intervallen.

So kann eine tiefe und gleichmäßige Verteilung des Kalzium- und Harnstoffgehalts im gesamten Baustoff gewährleistet werden, was zu einer homogenen Ausfällung des Kalziumkarbonats bis zu einer Bauteiltiefe von bis zu 140 Millimetern führte. Diese Tiefe war bisher in der MICP-Forschung nicht erreichbar und schafft nun eine Grundlage für den großdimensionierten Einsatz. Die mechanischen Eigenschaften der erzeugten Bio-Betonproben sind beeindruckend. Druckfestigkeiten von über 50 Megapascal wurden gemessen, vergleichbar mit herkömmlichem Normalbeton und ausreichend für tragende Bauelemente. Dies eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich vorgefertigter Bauteile wie Wand-, Decken- oder Fassadenelemente.

Weitere Charakterisierungsverfahren wie Ultraschallgeschwindigkeitsmessungen bestätigten die Homogenität und Dichte des Materials, während Umweltrasterelektronenmikroskopie (ESEM) die gleichmäßige kristalline Kalziumkarbonatschicht rund um die Sandkörner sichtbar machte. Die Kalziumkarbonatschicht hat eine gleichmäßige Dicke von circa 20 Mikrometern und fungiert als zuverlässiger Bindemittelmantel zwischen den mineralischen Bestandteilen. Trotz dieser Fortschritte müssen noch Herausforderungen adressiert werden, um die breite industrielle Anwendung zu gewährleisten. Das Recycling von Prozessabwässern und die Minderung von Umweltbelastungen durch Ammonium- und Chloridionen gehören ebenso dazu wie die Weiterentwicklung zu größeren Bauteilmaßen. Insbesondere die Verwendung kostengünstiger und umweltfreundlicher Rohstoffe wie Reststoffe oder alternative Calciumquellen wird intensiv erforscht.

Eine mögliche Rohstoffquelle ist beispielsweise Urin, der natürliche Mengen an Harnstoff liefert und so die Wirtschaftlichkeit weiter verbessert. Die Kombination aus hoher Druckfestigkeit, Nachhaltigkeit und praktikabler Herstellung macht Bio-Beton mit MICP-Technologie zu einem vielversprechenden Baustoff für klimafreundliches Bauen der Zukunft. Industrie und Forschung arbeiten bereits an der Integration dieser Technologie in die bestehenden Produktionsprozesse und an der Entwicklung von Standards, sodass in den kommenden Jahren eine zunehmende Marktdurchdringung erwartet wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bio-Beton mit hoher Festigkeit eine innovative Revolution im Bauwesen darstellt. Seine Herstellung durch mikrobielles Bindemittel ist nicht nur ökologisch vorteilhaft, sondern erreicht auch mechanische Eigenschaften, die den Anforderungen moderner Tragwerke gerecht werden.

Damit stellt er eine echte Alternative zur konventionellen Bauweise dar und bietet die Chance, nachhaltige Architektur mit leistungsfähigen Baustoffen zu realisieren. Die Entwicklungen in diesem Bereich sind ein Meilenstein auf dem Weg zu einer umweltbewussten, ressourcenschonenden Bauindustrie, die dem weltweiten Klimaschutz gerecht wird.

![The M/o/Vfuscator: turning mov in a reverse-engineering nightmare (2015) [pdf]](/images/C91CDA83-44F1-4241-8DF5-3E8848BF9C0F)