Der Fortschritt in der Wissenschaft und Forschung zeichnet sich durch einen dynamischen Prozess aus, der sowohl kreativen Freiraum als auch strukturierte Vorgehensweisen umfasst. Im Zentrum dieses Prozesses steht ein wichtiger Faktor: Offenheit. Offenheit, verstanden als die Bereitschaft, Ideen, Daten und Erkenntnisse offen zu teilen sowie neue Fragen und Ansätze mutig zu verfolgen, ist ein entscheidender Motor für Entdeckungen und Innovationen. Im Gegensatz zu der oft linearen Vorstellung von Forschung, bei der eine Studie scheinbar geradewegs von der Fragestellung zur Antwort führt, verläuft Wissenschaft vielmehr evolutionär und explorativ. Ideen entwickeln sich durch Variation, Auswahl und kontinuierliche Anpassung, ähnlich dem natürlichen Selektionsprinzip in der Biologie.

Dabei spielen Offenheit und Transparenz eine doppelte Rolle. Zum einen beflügeln sie die kreative Entstehung neuer Hypothesen und investigativer Ansätze, zum anderen gewährleisten sie, dass das Wissen robust und nachvollziehbar geteilt wird. Das Verständnis dieser dualen Prozesse ist zentral, um zu begreifen, wie Offenheit den Weg zu neuen Entdeckungen ebnet. In der konzeptuellen Arbeit von Itai Yanai und Martin J. Lercher wird dieser Gedanke eindrucksvoll hervorgehoben.

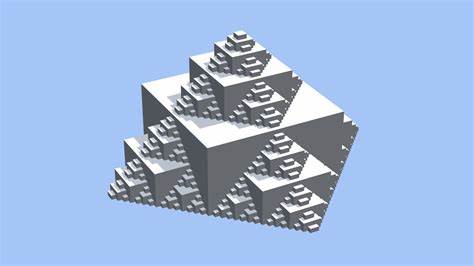

Ihre Untersuchungen zeigen auf, dass Forschung nicht mit einer festen, vorherbestimmten Route vergleichbar ist, sondern eher einem komplexen evolutionären Baum, der unzählige Zweige hervorbringt. Publikationen repräsentieren dabei jeweils nur den einen Zweig, der am erfolgreichsten zur Erkenntnis beigetragen hat. Die vielen gescheiterten oder verworfenen Pfade bleiben dabei nahezu unsichtbar. Offenheit bedeutet jedoch, nicht nur den erfolgreichen Pfad, sondern auch die Prozesse dahinter transparent zu machen – die Irrwege, die Neustarts und die Variationen. Dies schafft ein tieferes Verständnis der Forschungsdynamik und ermöglicht anderen Wissenschaftlern, darauf aufzubauen.

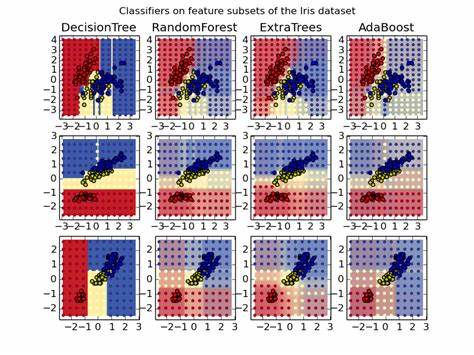

Gleichzeitig fördert es eine Kultur des Vertrauens und der Zusammenarbeit, die in einer immer komplexeren Wissenslandschaft unerlässlich ist. Ein weiterer Aspekt, in dem Offenheit eine wesentliche Rolle spielt, ist der Umgang mit Daten. Die moderne Forschung produziert riesige Mengen an digitalen Daten, deren gemeinsamer Zugang Wissenschaftlern weltweit die Möglichkeit bietet, zusammen neue Hypothesen zu generieren und zu testen. Die Bereitschaft, diese Daten offen zu stellen, führt nicht nur zu einer besseren Reproduzierbarkeit von Studien, sondern auch zu einer schnelleren und effizienteren Innovationsentwicklung. Neben materiellen Ressourcen erfordert der offene Austausch auch eine mentale Offenheit.

Kreativität ist stark mit der Fähigkeit verbunden, vielfältige Perspektiven einzubeziehen, vermeintlich unzusammenhängende Ideen zu verknüpfen und bestehende Paradigmen zu überdenken. Offenheit ist daher ein kognitiver Zustand, der Forscher befähigt, neue Fragen zu stellen und alte Antworten zu hinterfragen. Psychologische Studien belegen, dass Personen mit einer offenen Haltung oft besonders innovativ sind und ein hohes Maß an intrinsischer Motivation besitzen. Auch innerhalb von Forschungsteams spielt Offenheit eine wichtige Rolle. Teams, die Transparenz und partizipatives Arbeiten fördern, erzielen nachweislich bessere Ergebnisse.

Das Teilen von Zwischenergebnissen und die freie Diskussion von Fehlern schaffen eine Lernumgebung, in der jedem Mitglied ermöglicht wird, kreativ mitzuwirken. Diese Umgebung schützt davor, vorschnell den einfachsten Weg zu wählen, sondern motiviert dazu, verschiedene Richtungen zu explorieren. Zudem führt Offenheit in der Wissenschaft langfristig zu einer Demokratisierung des Wissens. Wenn Forschungsergebnisse, Methoden und Daten frei zugänglich sind, profitieren nicht nur Expertinnen und Experten, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Dies stärkt das Vertrauen in Wissenschaft, fördert interdisziplinäre Zusammenarbeit und ermöglicht neue gesellschaftliche Anwendungen wissenschaftlicher Erkenntnisse.

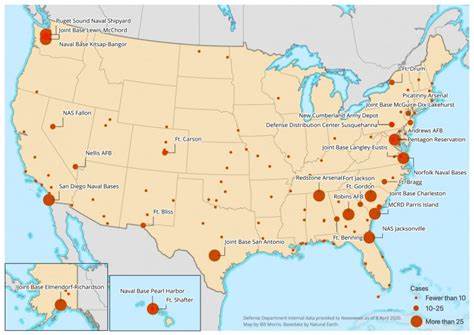

Herausforderungen bestehen allerdings weiterhin, denn politische, finanzielle und institutionelle Barrieren können Offenheit erschweren. Datenschutzbedenken, geistige Eigentumsrechte und wettbewerbliche Interessen stehen oft im Spannungsfeld mit dem Ideal des freien Informationsflusses. Die Balance zwischen Offenheit auf der einen und Schutz sensibler Daten auf der anderen Seite erfordert daher verantwortungsbewusstes Handeln. Innovative Lösungsansätze wie verantwortungsvolle Datenzugangsmodelle oder offene Lizenzierungsformen sind in diesem Kontext von großer Bedeutung. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Offenheit kein bloßes Schlagwort, sondern ein wesentlicher Pfeiler des modernen wissenschaftlichen Arbeitens ist.

Sie fördert kreative Entfaltung, ermöglicht evolutionäre Prozesse der Ideenfindung und sichert die Transparenz, die für Vertrauen und Fortschritt notwendig ist. Forschungsinstitutionen, Förderer und Wissenschaftler sind gleichermaßen gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen und eine Kultur zu entwickeln, die Offenheit nicht nur unterstützt, sondern aktiv einfordert. Nur so kann echte Innovation entstehen und die komplexen Herausforderungen unserer Zeit bewältigt werden. In einer Welt, in der Wissen die wertvollste Ressource darstellt, ist Offenheit der Schlüssel zum Erfolg und zur nachhaltigen Entdeckung neuer Horizonte.