Die Sahara, heute als eine der trockensten und lebensfeindlichsten Regionen der Erde bekannt, präsentiert sich dem archäologischen und genetischen Blick hinter die Kulissen überraschend anders. Zwischen etwa 14.500 und 5.000 Jahren vor heute herrschten in dieser ausgedehnten Wüstenlandschaft während des so genannten Afrikanischen Feuchtzeit- oder African Humid Period (AHP) deutlich günstigere klimatische Bedingungen. Die Sahara verwandelte sich damals in ein grünes Savannengelände, durchzogen von Flüssen, Seen und üppiger Vegetation – ein Paradies, das Menschen bewohnbar machte und die Verbreitung von Viehzucht ermöglichte.

Erst jetzt, mit dem Fortschritt in der Sequenzierung antiker DNA, eröffnet sich ein neues Fenster zum Verständnis der Populationsentwicklung in dieser ehemals fruchtbaren Region. Ein Meilenstein in dieser Forschung ist die Analyse antiker Genome aus dem Takarkori-Felsunterstand in den Tadrart-Acacus-Bergen im Südwesten Libyens. Aus diesem Fundort stammen DNA-Proben von zwei etwa 7.000 Jahre alten Frauen aus der Pastoral-Neolithischen Zeit, die als eine Art genetisches Vermächtnis der Menschen gelten, die die grüne Sahara während ihrer wohlhabendsten Phase bewohnten. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass diese Individuen eine bislang unbekannte nordafrikanische Stammlinie verkörpern, die sich rund zur selben Zeit wie frühere menschliche Populationen außerhalb Afrikas von sub-saharischen Linien abspaltete.

Diese Stammlinie scheint über lange Zeit nahezu isoliert verblieben zu sein und ist genetisch eng verwandt mit Jägern und Sammlern, die bereits vor 15.000 Jahren in der Taforalt-Höhle im heutigen Marokko lebten. Erstaunlich ist dabei die genetische Distanz zu sub-saharischen Bevölkerungen, welche zeigt, dass während des Afrikanischen Feuchtzeitraums wohl kaum umfangreicher Genfluss von südlich der Sahara nach Nordafrika stattfand. Diese Erkenntnis steht im Gegensatz zu früheren Vorstellungen, die einen intensiven Austausch vermuteten, da der grüne Sahara-Korridor aus klimatischer Sicht ein mögliches Migrationskorridor hätte sein können. Stattdessen wirkt die Sahara weiterhin als genetische Barriere, auch während ihrer feuchteren Phasen.

Darüber hinaus finden sich in den Takarkori-Proben Spuren einer nur minimalen Admixtur mit Populationen aus dem nahöstlichen Levante-Gebiet, die unter anderem mit den Neolithischen Bauern dort in Verbindung stehen. Diese subtile levantinische Einmischung könnte mit der kulturellen Diffusion von Viehzucht und anderen Innovationen in Zusammenhang stehen, die auch die Sahara erreichten, ohne dass wesentliche Bevölkerungsbewegungen damit einhergingen. Die daraus abzuleitende Erklärung geht dahin, dass die Einführung der Pastoralwirtschaft im zentralen Sahara-Gebiet vorwiegend durch kulturelle Weitergabe von Techniken und Wissen erfolgt ist – beispielsweise über Austausch und Nachahmung – und weniger durch das Eindringen und Überschreiben von genetisch fremden Bevölkerungsgruppen. Diese Sichtweise steht in enger Verbindung mit den archäologischen Befunden vor Ort, wo eine Kombination aus Kontinuität in Materialkultur und vorsichtiger Innovation dokumentiert ist. Perspektivisch lässt sich daraus schließen, dass die soziale und kulturelle Dynamik der mittleren Holozän-Gesellschaften komplexer verlief als ein einfaches Szenario von Migration und Bevölkerungsersatz.

Im Detail liefert die genetische Untersuchung der antiken DNA zudem Einsichten zur Verteilung des Neandertaler-Erbes. Während heutige nicht-afrikanische Menschen gemeinhin etwa zwei Prozent Neandertaler-DNA tragen, weisen die Takarkori-Frauen einen deutlich geringeren Anteil auf – rund zehnmal weniger gegenüber Levantinischen Bauern und weniger als ein Viertel der Menge, die in den 15.000 Jahre alten Taforalt-Jägern zu finden ist. Trotzdem ist diese Menge höher als bei modernen Sub-Sahara-Afrikanern, die praktisch keine Neandertaler-Gene besitzen. Das spricht dafür, dass sich die Takarkori-Linie zwar aus einer afrikanischen Ursprungspopulation ableitet, aber einen gewissen Grad an genetischem Austausch oder uralten Vermischungen mit außerhalb Afrikas migrierten Gruppen zeigt.

Die mitochondrialen DNA-Analysen ergänzen diese genetischen Befunde. Beide Frauen tragen eine Basishaplogruppe der Linie N, eine der ältesten Linien außerhalb von Sub-Sahara-Afrika, welche vermuten lässt, dass diese genetische Linie bereits vor vielen Jahrtausenden dort präsent war. Die genetische Datierung legt das Aufzweigen dieser Linie vor ungefähr 60.000 Jahren fest. Das bedeutet, dass in Nordafrika eine seit langem bestehende, tief getrennte genetische Population existierte, die nur wenig durch spätere Migrationsereignisse beeinflusst wurde.

Diese tief greifenden genetischen Einsichten verändern unser Bild der menschlichen Geschichte in Nordafrika und der Sahara wesentlich. Die entdeckte isolierte Linie zeigt, dass Nordafrika nicht nur durch wiederkehrende Migrationen geformt wurde, sondern auch Heimat einer eigenständigen Bevölkerung war, die neue Lebensweisen wie die Viehhaltung durch kulturelle Kontakte übernahm, ohne dass dies breite genetische Umwälzungen bedeutete. Die Sahara wirkte als ökologischer und sozialer Filter, der menschliche Gruppen voneinander trennte, obwohl klimatische Veränderungen es zwischenzeitlich ermöglichten, dass bestimmte kulturelle Innovationen weiträumig verbreitet wurden. Außerdem wird mit dieser Forschung auch die Herkunft der heutigen menschlichen Vielfalt in Afrika verständlicher. Die Takarkori-DNA steht genetisch nahe bei den sogenannten Iberomaurusianer-Forgern aus Taforalt.

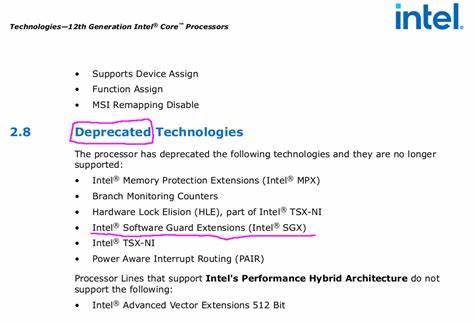

Diese Verbindung deutet darauf hin, dass die ancestrale nordafrikanische Linie über viele Jahrtausende hinweg stabil blieb und eine Grundlage für spätere Populationen bildete. Gegenüber den heute dominierenden Bevölkerungen, die oft durch komplexe soziale und migrationsbedingte Dynamiken geformt sind, lassen sich in den antiken Genomen Rückschlüsse auf ursprüngliche genetische Landschaften ziehen, die durch spätere Ereignisse verändert wurden. Wissenschaftlich gesehen liefert die Studie aus der grünen Sahara auch wichtige methodische Erkenntnisse. Zwar war es angesichts der warmen, ariden Erhaltungsbedingungen bisher schwer, DNA aus der Sahara zu gewinnen, doch verbesserte technologische Ansätze, wie die gezielte Anreicherung bestimmter DNA-Segmente und die Analyse auch sehr kurzer Fragmentreste, ermöglichen nun zuverlässige Einblicke. Die Kombination dieser Techniken erlaubte es den Forschenden, trotz geringer Ausgangs-DNA-Mengen umfassende genomische Datensätze zu erzeugen und damit hochauflösende population genetische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Zeitgleich verbinden sich diese genetischen Erkenntnisse mit archäologischen Daten, wie die detaillierte Analyse der Bestattungspraktiken in Takarkori, die überwiegend Frauen und Kinder umfasst. Die geochemische Untersuchung der Fundstellen zeigte zudem, dass die ursprünglichen Individuen aus der Gegend stammten und nicht weit gereist waren, was die Interpretation einer lokal stabilen Population im Grünen Sahara-Kontext unterstreicht. Die entdeckten Muster menschlicher Besiedlung, Mobilität und Subsistenz spiegeln damit auch eine sozial-ökologische Anpassung an die Bedingungen des Afrikanischen Feuchtzeitraums wider. In einem größeren Rahmen betrachtet, trägt die neue Forschung über das Grün der Sahara und die genetische Diversität darin essentiell zum Verständnis der menschlichen Evolution bei. Sie verknüpft klimatische Veränderungen, die Entwicklung der Menschheit und kulturelle Innovationen auf einzigartige Weise.

Das Wissen, dass eine eigenständige Nordafrika-Linie über zehntausende Jahre Bestand hatte, stellt auch die Rolle Afrikas im Kontext der modernen Menschheitsgeschichte heraus und erweitert die Perspektiven zur frühen Populationsgeschichte auf dem Kontinent und darüber hinaus. Die Zukunft verspricht noch weiterführende Erkenntnisse, wenn mehr alte Proben aus der Sahara und angrenzenden Gebieten zugänglich gemacht und sequenziert werden. Die noch gering vorhandenen genetischen Daten sind erst der Anfang und zeigen das immense Potential antiker DNA, bislang verborgene Kapitel menschlicher Historie zu enträtseln. Überdies hilft die Erforschung der grünen Sahara dabei, Brüche und Verbindungen zwischen prähistorischen Populationen aufzudecken, die kulturelle Diversität und Innovationsprozesse erklären. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Abfolge von Entdeckungen im grünen Sahara-Gebiet, etwa aus Takarkori und Taforalt, unser Verständnis von afrikanischer Urgeschichte deutlicher macht.

Eine seit Langem isolierte nordafrikanische Stammpopulation trug wesentlich zur genetischen und kulturellen Dynamik dieser Region bei. Die spurenweise Integration von Levantiner Vorfahren und die komplexen Umweltbedingungen machten Afrika zu einem lebendigen, sich wandelnden Zentrum menschlicher Entwicklung. Somit erweitert diese Forschung den Horizont des menschlichen Erbes und unterstreicht die Bedeutung Nordafrikas als Schlüsselland in der Geschichte moderner Menschen und ihrer Vorfahren.