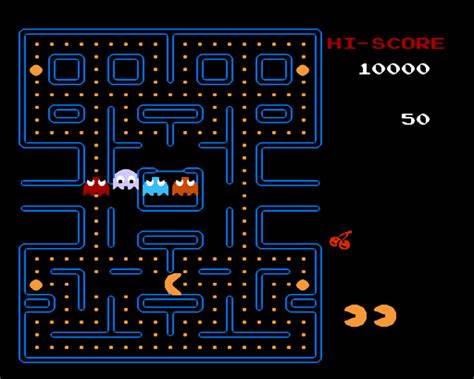

Pacman gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Videospielen der Spielegeschichte. Ursprünglich in den späten 1970er Jahren von Namco entwickelt, hat sich der Titel zu einer ikonischen Figur in der Popkultur entwickelt. Dennoch sind viele Fans, Entwickler und technisch Interessierte mit der ursprünglichen ROM-Version des Spiels auf Assembler-ähnliche Maschinensprache angewiesen, was es schwierig macht, das Innenleben des Spiels tiefgreifend zu verstehen oder es zu modifizieren. Genau hier setzt Pacman-C an: Es ist eine vollständige Übersetzung des originalen Pacman-ROMs in die Programmierprache C, die den größten Teil der ursprünglichen Logik beibehält, jedoch leichter zugänglich und verständlich macht. Die wesentliche Herausforderung bei einem solchen Projekt besteht darin, die komplexen Maschinensprachenbefehle des ursprünglichen Z80-Prozessors in eine moderne Hochsprache zu übertragen, ohne das originale Verhalten zu verändern.

Dies bedeutet, dass das Ziel nicht nur die funktionale Nachbildung des Spiels ist, sondern auch die originalen Spiellogiken und -muster genau zu reproduzieren. Im Gegensatz zu klassischen Emulatoren, welche den Z80-Code interpretieren oder nachahmen, übersetzt Pacman-C diesen direkt zu kompilierbarem C-Code und ermöglicht dadurch eine tiefergehende Kontrolle und eine bessere Performance. Die Entscheidung für C als Programmiersprache ist aufgrund ihrer Nähe zur Hardware, der Portabilität und der weitverbreiteten Unterstützung durch Entwickler sehr sinnvoll. C als Sprache ermöglicht zudem umfangreiche Debugging- und Analysewerkzeuge, die bei der Fehlerbeseitigung und Optimierung helfen können – ein großer Vorteil gegenüber Assembly. So kann man durch den Quellcode von Pacman-C beispielsweise mittels gdb einzelne Speicherbereiche oder Variablen live betrachten und manipulieren, was eine neue Art der Beobachtung des Spielflusses ermöglicht, die mit dem originalen ROM so nicht möglich ist.

Bei der Umsetzung des Projekts wurde versucht, so nah wie möglich an der ursprünglichen Architektur zu bleiben. Das bedeutet, die Speicherzuweisungen und Adressräume sind identisch zum Original und zentrale Spielfunktionen wurden eins-zu-eins in C übersetzt. Allerdings müssen für ein flüssiges und modernes Playerlebnis einige Anpassungen vorgenommen werden: Die Steuerung wird über Linux-Eingabegeräte direkt ausgelesen, entweder über numerisches Keypad oder alternative Tasten. Die Grafik erfolgt über OpenGL mittels der glut Bibliothek, was eine performante und plattformübergreifende Visualisierung erlaubt. Der Sound wird über PulseAudio ausgegeben, womit das Spiel neben der Grafik einen weiteren essenziellen Teil seines ursprünglichen Charmes bewahrt.

Eine der spannendsten Eigenschaften dieser Umsetzung ist, dass der Quellcode sowohl Kommentare als auch das ursprüngliche Assembler als Kommentare enthält. Dies schafft eine wertvolle Verbindung zwischen den ursprünglichen Maschinencodebefehlen und der heutigen C-Implementierung. Entwickler oder Fans können so nachvollziehen, wie jeder einzelne Schritt im Original-Game abläuft und wie ihn die Übersetzung abbildet. Das macht Pacman-C nicht nur zu einem funktionalen Spiel, sondern auch zu einer Art Lehrbuch oder Referenzwerk für Programmierer, die das Spielen und Programmieren gleichermaßen lieben. Neben dem pädagogischen Wert bietet Pacman-C auch einen praktischen Nutzen.

Viele Emulatoren sind geschlossene Systeme oder bieten nur begrenzte Debug-Tools. Mit einem C-kompilierten Pacman kann man problemlos Breakpoints setzen, Variablen ausgeben lassen oder sogar eigene Features einfügen. So ist es denkbar, Lernprogramme für Programmierung zu bauen, bei denen Nutzer direkt die Logik des Spiels beeinflussen und visualisieren können. Wer etwa bestimmte Punkte im Spielverlauf ändern oder Speichermanipulationen kennenlernen möchte, kann das mit dieser Umsetzung auf elegantem Weg tun. Die Nachbildung des originalen Spielflusses und der bekannten Muster, die Pacman berühmt gemacht haben – beispielsweise die charakteristischen Bewegungsmuster der Geister oder das intelligente Verhalten der Level – war bei Pacman-C eine hohe Priorität.

Viele Spiele neuinterpretieren Klassiker oft etwas freier, was zwar Modernisierungen erlaubt, jedoch vom Originalgefühl entfernt. Pacman-C hingegen will die authentische Erfahrung erhalten und sogar technische Details wie Zufallszahlen-Generierung, Puffer-Layouts und Zeichenanzeigen exakt übernehmen. Natürlich stehen für solche Projekte insbesondere in Open-Source-Kreisen auch praktische Herausforderungen an der Tagesordnung: Das originale Pacman-ROM selbst ist nicht Teil des Projekts und muss separat geladen oder in ein passendes Header-Format umgewandelt werden. Solche rechtlichen und praktischen Hürden machen das Nachbauen von Originals oft nicht trivial, zeigen aber umso mehr die Liebe zur Technik und zur Geschichte, die hinter diesem Vorhaben steckt. Die Steuerung von Pacman-C erfolgt auf ungewöhnliche Weise direkt über Eingabegeräte des Betriebssystems, wie das Auslesen von /dev/input auf Linux-Systemen.

Das bedeutet, dass Benutzer die nötigen Zugriffsrechte haben müssen, um die Eingaben zu handhaben. Zu den wichtigsten Tasten gehören das numerische Keypad für Richtungen, Ziffern für Spielerstart und Münzeinwurf-Eingabe sowie Tasten zum Pausieren oder dem Anzeigen von Debug-Informationen wie Zielvektoren der Geister und Pacman. Diese tiefe Integration in das System veranschaulicht noch einmal den technischen Anspruch und die Präzision, mit der der Programmierer vorgegangen ist. Ein weiterer Pluspunkt des Pacman-C-Projekts ist die durchgehende Pflege und die Offenheit für Verbesserungen. So wurden etwa Soundeffekte entsprechend modelliert, Bugs bei der Tonfrequenzkorrektur korrigiert und diverse Optimierungen an der Videoanzeige umgesetzt.

Es gibt zudem Funktionen, die bewusst nur als Platzhalter implementiert sind, um später auf Basis der Original-ROM-Adressen erweitert zu werden. Dieses Vorgehen macht das Projekt durchgängig erweiterbar und ermöglicht zukünftige Beiträge aus der Entwicklergemeinschaft. Pacman-C ist daher nicht nur ein technisches Experiment, sondern auch ein faszinierender Einblick in die Spielentwicklung und die Erhaltung von Spielegeschichte in modernem Gewand. Wer sich für Retro-Games und Software-Architektur interessiert, dem eröffnet das Projekt neue Horizonte, um zu lernen, wie viel Aufwand und Finesse in klassischem Gamecode steckt. Zudem bietet es eine einzigartige Plattform, um alte Software mittels moderner Tools zu untersuchen und weiterzuentwickeln.

Insgesamt zeigt Pacman-C eindrucksvoll, wie weit die Ambitionen moderner Entwickler reichen. Die originalen Steuerungs-, Sound- und Grafikmuster wurden nicht nur neu geschaffen, sondern sogar so implementiert, dass sie auf Standard-Linux-Systemen mit freien Bibliotheken laufen. Diese Kombination aus bewahrender Treue und zeitgemäßer Technologie macht Pacman-C zu einer wertvollen Ressource für Historiker, Programmierer und Gaming-Enthusiasten gleichermaßen. Interessierte, die das Projekt ausprobieren möchten, sollten sich bewusst sein, dass sie die Original-ROMs benötigen, um das Spiel vollständig zum Laufen zu bringen. Diese ROMs müssen jedoch legitim erworben werden, um rechtliche Konflikte zu vermeiden.

Das Projekt selbst steht unter einer MIT-Lizenz und ist frei zugänglich, womit es zur Verbreitung von Wissen und zur Kultur des freien Entwickelns beiträgt. In der Summe ist Pacman-C eine beeindruckende Brücke zwischen den Ursprüngen eines Videospielklassikers und der heutigen Softwareentwicklung. Es bewahrt nicht nur das Spielerlebnis, sondern gibt gleichzeitig Einblick in Programmiertechnik, Designentscheidungen und Hardware-nahes Arbeiten. Für jeden, der sich für die Geschichte der Videospiele, Softwaretechnik oder einfach für das klassische Pacman-Spiel interessiert, ist diese Übersetzung eine spannende Gelegenheit, das Kultspiel neu zu erleben und gleichzeitig dessen Innerstes zu verstehen.