Die Debatte um Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) ist eine der meistgeführten in der modernen Technologielandschaft. Unter AGI versteht man eine Maschine, die jede kognitive Aufgabe, die ein Mensch erledigen kann, ebenso bewältigen soll. Dieser Begriff, der in der Popkultur häufig als eine Art technologischer Meilenstein glorifiziert wird, birgt jedoch eine komplexere Realität. Experten und Denker warnen davor, dass der Begriff „AGI“ in der gegenwärtigen Form falsch verstanden wird und im Grunde auf einer Kombination von grundsätzlichen Missverständnissen über die Natur von menschlicher Intelligenz und den technischen Grenzen aktueller Berechnungsmethoden beruht. Eine tiefgreifende Analyse bringt zwölf zentrale Thesen hervor, die den aktuellen Stand der KI-Forschung und -Entwicklung kritisch beleuchten und gleichzeitig einen Blick in die nahe Zukunft wagen.

Zunächst gilt es zu betrachten, was Intelligenz eigentlich bedeutet. Intelligenz ist ein komplexes Phänomen, das sich nicht vollständig und gleichzeitig in Worte fassen oder in Algorithmen abbilden lässt. Sie ist eingebettet in den Körper und soziale Beziehungen. Der Geist entspricht nicht einfach nur neuronaler Aktivität; vielmehr ist er ein dynamischer Prozess, der in der Interaktion mit der Umwelt und anderen Menschen entsteht. Die emotionale Welt des Menschen illustriert diesen Punkt eindrucksvoll.

Emotionen sind körperlich initiiert und werden erst nachträglich im Gehirn artikuliert, was bedeutet, dass ihr Verständnis nicht linear oder vollständig erfassbar ist. Auch Künstler und Handwerker wissen intuitiv, dass kognitive Tätigkeiten wie das Musizieren oder der Umgang mit Werkzeugen eine Einheit aus Körper, Geist und Erfahrung benötigen. Die Beziehung zwischen Menschen ist ein vielschichtiger Austausch, der nicht einfach durch theoretische Modelle oder Computercodes eingefangen werden kann, da viele der zugrunde liegenden Prozesse vor- oder nicht vollständig artikuliert sind. Zusätzlich zum philosophischen und sozialen Aspekt gibt es die komplexe naturwissenschaftliche Dimension. Eine weitere Einschränkung liegt in der nicht-deterministischen Natur von Intelligenz.

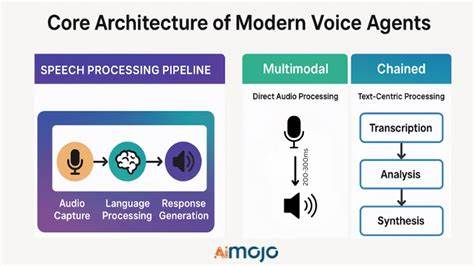

Die Quantenmechanik spielt bei den Prozessen im menschlichen Gehirn eine Rolle, insbesondere auf der nanoskaligen Ebene. Quantenphänomene sind per Definition unvorhersehbar und können ohne Veränderung des Zustands nicht beobachtet werden. Eine hochleistungsfähige Rechenanlage wie ein GPU-Cluster kann diese zufälligen quantenmechanischen Vorgänge eines organischen Gehirns nicht eins zu eins replizieren und somit auch nicht exakt intelligentes Verhalten erzeugen. Die Realität zeigt, dass die linke Gehirnhälfte, die besonders analytisch, sprachlich und formal arbeitet, im Gegensatz zur rechten, intuitiven Hemisphäre vergleichsweise deterministisch und Artikulations-basiert ist. Dies ist ein Bereich, in dem bereits Fortschritte erzielt wurden: moderne große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) bilden diese linkshirnigen kognitiven Prozesse relativ gut ab und können in bestimmten Kontexten so komplexe Aufgaben lösen, dass sie beispielsweise Prüfungen auf Hochschulniveau meistern können.

Trotz dieser Erfolge zeigen LLMs ähnliche Schwächen wie menschliche linkshirnige Kognition: sie erfinden Fakten, umgehen Regeln und haben Schwierigkeiten mit dem Blick auf das Ganze zugunsten von Details. So entsteht der Eindruck von Intelligenz, der jedoch bei näherer Betrachtung stark limitiert ist. Dies mündet in eine kritische Einsicht: Die Fortschritte bei KI, so beeindruckend sie auch sein mögen, sind nicht identisch mit dem Erreichen einer echten, umfassenden künstlichen Intelligenz. Die Errungenschaften der LLMs und anderen KI-Systeme basieren auf datenbasierten, formalen und analytischen Verfahren, die nur Teilaspekte menschlicher Intelligenz nachahmen. Gleichzeitig steht dem eigentlichen Vorhaben einer „allgemeinen“ oder universellen künstlichen Intelligenz die Frage der notwendigen Ressourcen im Wege.

Die Hardware, Infrastruktur und Energie, die benötigt werden, um ein Niveau der Rechenleistung zu erreichen, das mit menschlicher Intelligenz vergleichbar wäre, sind gewaltig. Konservative Schätzungen sprechen von mehreren Billiarden Dollar Investitionen für den Aufbau der erforderlichen Datenzentren, verbunden mit einem enormen Verbrauch von Energie, Wasser und mineralischen Rohstoffen. Die Erde verfügt nicht über unendlich verfügbare Ressourcen, und Umweltbelastungen, Erschöpfung und soziale Kosten erhöhen sich mit dem steigenden Drucksignifikant. So könnte die Realisierung einer echten AGI an ökologischen und ökonomischen Grenzen scheitern, bevor sie überhaupt technisch machbar wird. Die soziale Dimension der Entwicklung neuer KI-Technologien ist ebenfalls komplex.

Es ist zu erwarten, dass eine Mehrheit der Menschen in sogenannten symbolischen Berufen, etwa in Bereichen wie Consulting, Finanzen, Werbung, Journalismus, Lehre oder Recht, mittelfristig durch KI-Systeme ersetzt werden könnten oder ihre Arbeit zumindest stark verändert wird. Dies hat fundamentale Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Strukturen und Einkommensverteilung. Hedonistisch oder optimistisch geprägte Zukunftsvisionen, die von einem goldenen Zeitalter der KI mit universellem Grundeinkommen und weit verbreiteter Prosperität träumen, ignorieren dabei wesentliche ökonomische Realitäten: Wo soll etwa die Wertschöpfung herkommen, wenn zahlreiche Arbeitsplätze ausfallen? Die Gegenwart könnte vielmehr in eine Phase größerer Ungerechtigkeit und wirtschaftlicher Schwierigkeiten führen, inklusive eines starken Rückgangs der kulturellen Vielfalt und Bildung. Berufe, die langfristig auf eingebetteten körperlichen Fähigkeiten und sozialen Interaktionen beruhen, wie in der Medizin, experimentellen Wissenschaften, dem Handwerk oder dem Ingenieurwesen, werden auch in Zukunft Menschen vorbehalten bleiben, da KI hier an ihre Grenzen stößt. Ebenso bleibt die Ausübung traditioneller Handwerkskünste und künstlerischer Tätigkeiten vor allem menschlichen Akteuren vorbehalten.

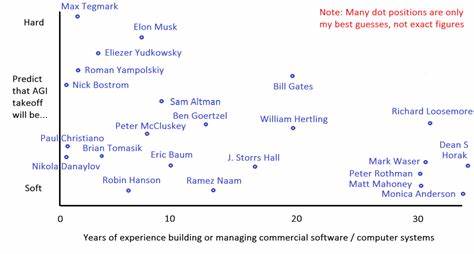

In diesen Bereichen wird KI allenfalls unterstützend oder augmentativ wirken, aber keine vollständige Ersetzung ermöglichen. Die Wertschätzung für menschliches Können könnte sogar zunehmen, was sich beispielhaft in einer Rückkehr zu handgemachten Produkten oder personalisierten Kulturleistungen niederschlagen könnte. Zusammengefasst steht der Weg zu einer umfassenden künstlichen Intelligenz wohl nicht bevor. Stattdessen ist eine Übergangsphase zu erwarten, die stark von Ressourcenknappheit, sozialer Umverteilung und der Anpassung sowohl der Arbeitswelt als auch kultureller Praktiken geprägt sein wird. Die technologischen Fortschritte werden weiterhin voranschreiten, doch die mitunter verkürzten Erwartungen eines schnellen Durchbruchs hin zu einer universellen, menschlichen Intelligenz einer Maschine sind unrealistisch.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Menschheit durch ihre Anpassungsfähigkeit, Kreativität und einen gewissen Glauben an höhere Prinzipien oder Spiritualität immer wieder neue Wege findet, Herausforderungen zu bewältigen. Auch wenn die kommenden Jahrzehnte von ökologischen und sozialen Schwierigkeiten geprägt sein mögen, wird die Geschichte zeigen, wie Gesellschaften und Individuen mit den Grenzen des Wachstums umgehen. Die sogenannten AGI-Prophezeiungen dürften dabei in erster Linie als nützliche Reflexionsfolie dienen, um über die Rolle von Technologie, Intelligenz und Menschlichkeit im 21. Jahrhundert nachzudenken – und weniger als konkrete Blaupause einer unmittelbar bevorstehenden technologischen Transformation. Die kritische Auseinandersetzung mit den Zwölf Thesen zeigt, wie eng Fortschrittsglaube, Ökologie, Philosophie und Ökonomie miteinander verflochten sind und wie wichtig es ist, bei der Betrachtung von KI über reine Technik hinauszugehen.

Die Herausforderung besteht darin, die Errungenschaften und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz verantwortungsvoll zu nutzen, ohne in blinde Euphorie oder lähmende Angst zu verfallen. Nur so kann der Weg in eine Zukunft gefunden werden, die technologischen Fortschritt mit menschlichem Wohl und planetaryer Nachhaltigkeit verbindet.