Die Idee der Begnadigung ist tief in der Rechtstradition vieler Länder verwurzelt – sie ermöglicht es, Strafen zu mildern oder ganz aufzuheben und gilt meist als Ausdruck von Gnade und politischen Erwägungen. Häufig verbindet man diesen Akt mit der Begnadigung einzelner Personen, zum Beispiel Straftäter, die sich um Vergebung bemühen oder aufgrund besonderer Umstände eine Strafmilderung erhalten. Doch die Frage, ob auch Unternehmen begnadigt werden können, stellt eine juristische und politische Besonderheit dar, die oft missverstanden oder wenig bekannt ist. Historisch gesehen lässt sich die Praxis, Unternehmen zu begnadigen, bis vor die Gründung moderner Verfassungen zurückverfolgen. So vergab beispielsweise die britische Krone schon in der Zeit vor der amerikanischen Revolution Begnadigungen an Körperschaften wie die Stadt London oder die Massachusetts Bay Company.

Diese Vorgänge fielen unter die sogenannte pardoning power – die Macht der Exekutive, unter bestimmten Bedingungen Straffreiheit zu gewähren, die sowohl Personen als auch Körperschaften betraf. Für die amerikanische Verfassung und ihre Pardon Clause, also die Klausel, die dem Präsidenten Begnadigungsrechte gibt, bildeten diese Traditionen einen wichtigen Bezugsrahmen. In der modernen Rechtsprechung und Politik war die Begnadigung von Unternehmen lange Zeit ein Randthema. Die vorherrschende Vorstellung richtete sich vor allem auf Individuen, und die öffentliche Debatte konzentrierte sich auf die moralischen und sozialen Implikationen der Begnadigung von Menschen. Unternehmen wurden rechtlich als juristische Personen anerkannt, aber die Anwendung der Begnadigung auf sie wurde von Experten und Praktikern oft angezweifelt oder zumindest als ungewöhnlich angesehen.

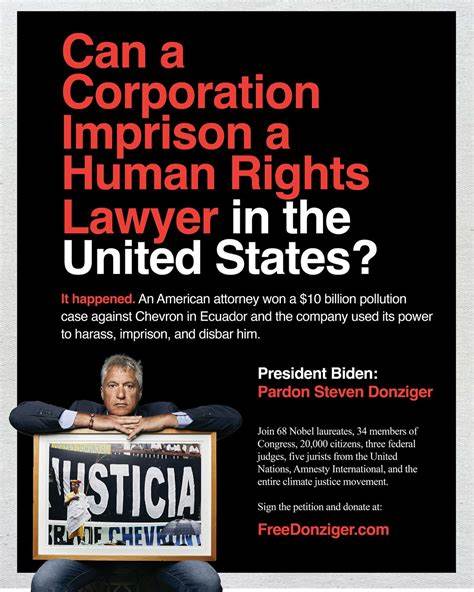

Das mag auch daran liegen, dass Unternehmen als abstrakte, oft komplexe Gebilde gelten, deren Verantwortlichkeit schwer zu fassen ist. Die jüngeren Entwicklungen haben indes ein neues Licht auf diese Thematik geworfen. Ein bekanntes Beispiel ist der Fall eines Unternehmens, das unter Präsident Trump eine Begnadigung erhielt, nachdem es wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz verurteilt worden war. Dies hat wiederum öffentliche und juristische Diskussionen ausgelöst, ob die Präsidentschaft die Macht besitzt, auch Unternehmen zu begnadigen und in welchem Umfang diese Befugnis besteht. Die Tatsache, dass ein Präsident damals diese Option wählte, hat gezeigt, dass das Begnadigungsrecht der Exekutive keineswegs auf Einzelpersonen beschränkt ist.

Der juristische Kern der Debatte liegt in der Interpretation der Verfassung und der entsprechenden Gesetze. Insbesondere ist die Pardon Clause im Artikel II der US-Verfassung relevant, die dem Präsidenten das Recht einräumt, Straffreiheit für Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten zu gewähren – „außer bei Fällen von Amtsenthebung“. Der Wortlaut erwähnt nicht explizit, ob dies nur menschliche Täter oder auch juristische Personen umfasst. Doch die historische Praxis und das Common Law, auf dem das US-Recht basiert, legen nahe, dass begnadigte „Personen“ auch Körperschaften umfassen können. Zudem zeigt die politische Realität, dass die Exekutive einen gewissen Spielraum besitzt, diese Macht auszuüben, ohne strengeren gesetzlichen Beschränkungen unterworfen zu sein.

Allerdings hat der Kongress die Möglichkeit, diesen Handlungsspielraum zu beeinflussen, etwa indem er die Rückerstattung von Geldstrafen ausschließt oder finanzielle Anreize schafft, die Begnadigungen von Unternehmen unattraktiver machen. Im Gegensatz dazu ist es schwieriger, diese Beschränkungen im Falle von individuellen Begnadigungen durchzusetzen, da solche Fälle oft persönliche Freiheit oder lebenswichtige Rechte betreffen. Ein weiterer Aspekt betrifft die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von Unternehmensbegnadigungen. Unternehmen sind oft zentrale Akteure der Wirtschaft, schaffen Arbeitsplätze und tragen erheblich zu Steuereinnahmen bei. Die Möglichkeit, ein Unternehmen zu begnadigen, kann daher auch als Instrument zur Wahrung wirtschaftlicher Stabilität und zur Vermeidung von schweren sozialen Konsequenzen angesehen werden.

Zugleich wirft sie aber Fragen zu Gerechtigkeit und Gleichbehandlung auf, vor allem wenn große Konzerne einer milden Strafe oder vollständigen Vergebung zuteilwerden, während einzelne Bürger härter behandelt werden. In der juristischen Literatur und bei Rechtsexperten wird der Umgang mit Unternehmensbegnadigungen deswegen kontrovers diskutiert. Für einige ist es ein notwendiges und legitimes Mittel der Exekutive, das in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann, um unnötige gesellschaftliche Schäden abzuwenden. Andere sehen darin eine potenzielle Quelle von Missbrauch, begünstigt durch den Einfluss großer Unternehmen und deren Verflechtungen mit Politik und Wirtschaft. Die historische Perspektive macht eines deutlich: Die Begnadigung von Unternehmen ist kein neues Phänomen, sondern in der Rechtsgeschichte fest verankert.

Die Herausforderung besteht heute darin, diese Praxis unter den Bedingungen moderner Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und demokratischer Kontrolle zu gestalten. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass die Begnadigung nicht zu einer „Immunität“ gegenüber unternehmerischer Verantwortung führt, sondern stets eingebettet ist in regelnde und kontrollierende Rahmenbedingungen. Darüber hinaus zeigt der Fall aus dem Jahr 1977, als ein Unternehmen, das mit dem organisierten Verbrechen konspirierte, eine Pardonanfrage bei Präsident Carter stellte, wie komplex die Entscheidung der Exekutive ist. Trotz Spekulationen über eine mögliche Begnadigung lehnte der Präsident ab. Solche Entscheidungen sind nicht nur juristisch, sondern auch politisch und moralisch aufgeladen.

Sie beeinflussen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Rechtsstaatlichkeit und die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Daher sollten zukünftige Diskussionen darüber, ob und wie Unternehmen begnadigt werden können, auch die institutionelle Kontrolle und damit die Verantwortlichkeit der Exekutive genauer betrachten. Eine stärkere gesetzliche Regulierung oder eine klarere Definition im Verfassungsrecht könnten dazu beitragen, die Begnadigungspraxis transparenter und fairer zu gestalten. Abschließend lässt sich festhalten, dass Unternehmen durchaus von der Begnadigung profitieren können, zumindest aus historischer und rechtlicher Sicht. Die Praxis ist jedoch selten und wird meist sorgfältig abgewogen.

Die Begnadigung von Unternehmen befindet sich somit an der Schnittstelle von Recht, Politik und Gesellschaft. Sie ist ein komplexes Phänomen, das auch in Zukunft Anlass zu intensiven Diskussionen bieten wird, insbesondere im Kontext der Verantwortung von Unternehmen und der Rolle der Exekutive in der Strafverfolgung. Die Frage, ob eine Corporation begnadigt werden kann, ist demnach mit einem klaren Ja zu beantworten – wenn auch unter Vorbehalt und mit zahlreichen rechtlichen und politischen Nuancen. Für Juristen, Politiker und die Öffentlichkeit bleibt es wichtig, diese Macht verantwortungsvoll und transparent zu gestalten, um das öffentliche Vertrauen in das Rechtssystem zu erhalten und den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz zu wahren.