Die Welt der Softwareentwicklung durchläuft derzeit eine bemerkenswerte Transformation, die vor allem durch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz und modularer Architekturen angetrieben wird. Protokollarchitekturen, die jahrzehntelang auf statische Modelle und starre Schnittstellen gesetzt haben, erleben nun eine Revolution, die sie agiler, flexibler und intelligenter macht. Im Zentrum dieser Entwicklung steht das Konzept des Modular Control Protocols (MCP), welches den Paradigmenwechsel von herkömmlichen softwarebasierten Anwendungen hin zu agentenbasierten, dynamisch konfigurierbaren Lösungen vorantreibt. Um die Bedeutung dieses Wandels zu verstehen, lohnt sich zunächst ein Blick auf die klassische Softwarearchitektur, wie sie beispielsweise im Model-View-Controller (MVC) Muster verankert ist. MVC trennt die Darstellung von Daten (View), die Logik (Controller) und die zugrunde liegenden Datenmodelle (Model).

Jedes Verhalten oder jede Benutzerinteraktion wurde traditionell im Controller vorab definiert und präzise festgelegt. Die Entwicklung von Software erfolgte also streng linear: Entwickler bauten einzelne Komponenten, testeten und veröffentlichten schrittweise Updates, die die Wünsche der Nutzer erfüllten. Der Nachteil liegt jedoch auf der Hand: Die Pfade, über die Nutzer mit dem System interagieren, waren fest programmiert und dadurch begrenzt in ihrer Anpassungsfähigkeit. Jede Änderung konnte komplexe Abhängigkeiten und Koordinationsaufwände nach sich ziehen. Mit dem Aufkommen von großen Sprachmodellen (LLMs) hat sich das Potenzial von Anwendungen neu definiert.

LLMs eröffnen einen Weg, Nutzerinteraktionen nicht mehr statisch zu modellieren, sondern dynamisch während der Laufzeit zu generieren. Anfangs wurden KI-gesteuerte Systeme eher skeptisch betrachtet, da sie bei klar deterministischen Aufgaben schwächelten. Ihre Stärke lag in nichtdeterministischen, semantischen Problemstellungen – sie konnten Storys schreiben, Gedichte verfassen, aber nicht zuverlässig exakte Zählaufgaben übernehmen. Hier setzen sogenannte Tool Calls an: KI kann spezialisierte Werkzeuge aufrufen, die quantitative und strukturierte Aufgaben übernehmen, welche dem LLM selbst schwerfallen. Der bisherige Engpass war jedoch, dass Menschen die Schnittstellen zwischen KI-Agenten und Tools manuell einrichten mussten.

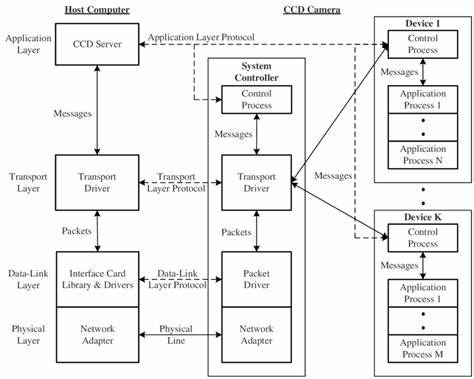

Frameworks wie Langchain oder Workflow-Automatisierungstools wie n8n und Zapier vereinfachten zwar diesen Prozess, mussten jedoch immer noch Datenströme und Typkonformität exakt definieren – eine Herausforderung, die viele Nutzer abschreckte. Softwareentwicklung wurde weiterhin als das Verbinden von vorgegebenen Punkten verstanden, und jede Integration war ein mühseliges Unterfangen. Hier kommt MCP ins Spiel und bringt ein entscheidendes neues Prinzip mit: Modularität auf Protokollebene. Statt eine Schnittstelle für jede Kombination aus Frontend und Backend im quadratischen Produkt von M * N aufzubauen, reduziert MCP diese Komplexität auf M + N, da Schnittstellen universell und logisch entkoppelt sind. Dies bedeutet, dass jede neue Komponente nicht individuell verkabelt werden muss.

Darüber hinaus können natürliche Spracheingaben direkt verwendet werden, um Werkzeuge und Funktionen anzusprechen, wodurch die Rolle von traditionellen Entwicklern im Verbindungsprozess zunehmend obsolet wird. Dies ist vergleichbar mit der Entwicklung physischer Schnittstellen: Wer heute eine App erstellt, muss nicht mehr extra Kabel verlegen wie bei frühen technischen Systemen, in denen jede Verbindung mühselig von Kabeltechnikern hergestellt wurde. Die Architektur ist durch Protokolle wie Wi-Fi oder Bluetooth universell und abstrahiert die Verbindungsschicht auf intelligente Weise. MCP bietet diese Abstraktion für die digitale Welt und macht Softwarekonfigurationen viel zugänglicher und flexibler. Trotz dieser Fortschritte sind wir in einer Übergangsphase.

LLMs können längst nicht so performant und ansprechend gestaltete Benutzeroberflächen (UI) erzeugen wie erfahrene Designer und Frontend-Entwickler. Deshalb herrscht aktuell oft noch ein klassisches API-basierendes Zusammenspiel vor, das auf REST-Architekturen basiert. Diese benötigt eine enge Abstimmung zwischen Client und Server, ein definiertes und versioniertes Schema für Daten und erfordert oft einen beträchtlichen Koordinationsaufwand verschiedenster Entwicklungsabteilungen. Große Teams kämpfen damit, dass Kommunikation und Koordination mehr Zeit verschlingen als das reine Coden selbst. MCP stellt diesen Zustand jedoch infrage, indem es Schema-Definitionen überflüssig macht.

Große Sprachmodelle sind inzwischen so leistungsfähig darin, Datenstrukturen zu transformieren, dass allein ein Beispiel genügt, um die gewünschte Konvertierung vorzunehmen. Dadurch lassen sich Migrationen nahezu in Echtzeit durchführen. Module bleiben isoliert und Backend- sowie Frontend-Anfragen werden als Tool-Aufrufe über MCP behandelt. Das Ergebnis ist eine signifikante Reduktion menschlicher Abstimmung. Das System ist robust gegenüber verschiedenen Datenformaten und -strukturen, egal ob JSON, XML, in Boxen oder Körben organisiert.

Während LLMs in der Vergangenheit für ihre inkonsistente Verfügbarkeit bekannt waren, erfolgt mittlerweile eine Entwicklung hin zu einer Service-Stabilität, die mit traditionellen Servern vergleichbar ist. Die einzige Einschränkung liegt derzeit in der zusätzlichen Latenz, die durch die Verarbeitung der KI entsteht – jedoch schrumpft auch dieses Hindernis beständig durch technische Verbesserungen. Ein weiterer bahnbrechender Aspekt der zukünftigen Protokollarchitektur ist das agentenbasierte Paradigma. Anstatt ein Anwendungsszenario vorab statisch zu konfigurieren, können Fähigkeiten modular und zur Laufzeit definiert werden. Das bedeutet, dass Nutzer ihre eigenen User-Stories verfassen und anpassen.

Sie müssen lediglich die nötigen Zugriffsberechtigungen und Sicherheitsmechanismen (sogenannte Keys und Secrets) bereitstellen. Danach öffnet sich ein digitales Ökosystem mit Zugang zu Diensten wie E-Mail, Kalender, Fahrdiensten, Lieferdiensten, Unterkünften und vielen mehr – alles angesteuert mittels natürlicher Sprache. Diese Entwicklung verändert grundlegend, wie Menschen mit digitalen Services interagieren. KI kann nicht nur bereits vorhandene Präferenzen verstehen, sondern diese auch proaktiv extrahieren und in personalisierte Einkaufslisten oder Dienstleistungsangebote umwandeln. Nutzer müssen sich nicht mehr durch endlose Produktangebote wühlen – stattdessen erhalten sie passgenaue Empfehlungen, die optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

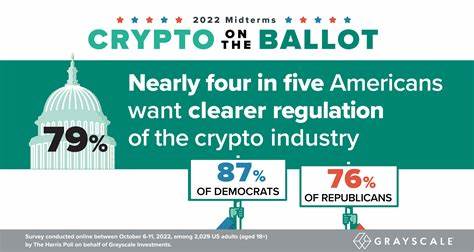

Gleichzeitig hilft die KI bei der Automatisierung von Zeit- und Aufgabenmanagement und sorgt dabei für eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Erholung. Die heutigen Chatbots lassen sich daher mit den Tabellenkalkulationen der Vor-SaaS-Ära vergleichen: Werkzeuge mit begrenztem Handlungsspielraum und einer hohen Benutzerabhängigkeit. Der nächste Schritt wird sein, dass Nutzer ihre eigenen Workflows per natürlicher Sprache oder einfachen Konfigurationen erstellen, welche von Entwicklern optimiert und in Protokollen wie MCP veröffentlicht werden. Dies ebnet den Weg für ein völlig neues Ökosystem digitaler Anwendungen, in dem Anpassung und Interoperabilität zum Standard werden. Natürlich existieren aktuell noch einige Limitationen.

Dinge wie Authentifizierung, Zahlungsabwicklung, Wissensgraphen für Präferenzen, Sicherheit, Paketierung und Deployment, sowie Analysemöglichkeiten müssen noch umfassend verbessert werden. Auch die gleichzeitige bidirektionale Kommunikation und effiziente Tool-Routing-Schemata sind Herausforderungen, an denen intensiv gearbeitet wird. Generative Benutzeroberflächen, die auf Tools reagieren und mit ihnen interagieren, sind noch nicht ausgereift genug für den hohen Einsatz. Es ist daher zu erwarten, dass MCP nicht das einzige Protokoll seiner Art bleiben wird. Zukünftige Protokolle werden weitere Spezialisierungen bieten, besonders im Bereich Echtzeitdaten und Skalierbarkeit.

Dennoch bleibt die Rolle der Spezialisten – der sogenannten Nerds – erhalten, zumindest als Wächter der Integrität, Konformität und Veröffentlichungsprozesse. Sie sind vermutlich die letzten Menschen, die in der Schleife bleiben, wenn der Großteil der Konfiguration und Entwicklung von intelligenten Agenten übernommen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Protokollarchitektur sich in einer Phase tiefgreifender Veränderung befindet. Die Kombination aus modularen Protokollen, leistungsfähigen KI-Modellen und agentenbasierter Steuerung verspricht, die bisherigen Grenzen der Softwareentwicklung zu sprengen. Nutzer erhalten mehr Kontrolle, Applikationen werden flexibler und Entwickler können sich auf wirklich kreative Herausforderungen konzentrieren, anstatt sich durch komplexe Abstimmungen zu kämpfen.

Die Zukunft der Protokollarchitektur trägt das Potenzial, die Art und Weise, wie wir digitale Produkte gestalten und nutzen, fundamental zu verändern.