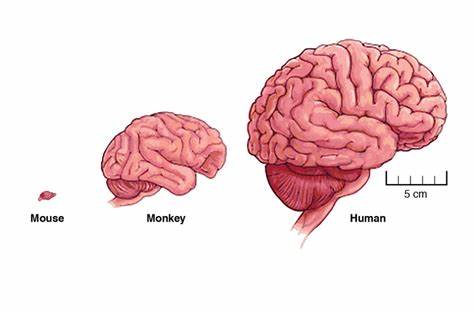

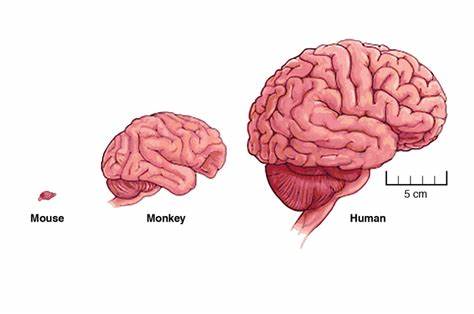

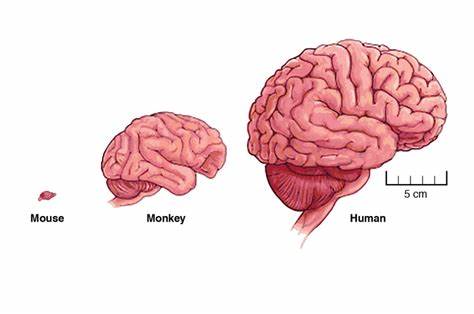

Die Erforschung des menschlichen Gehirns zählt zu den spannendsten und herausforderndsten Gebieten der Wissenschaft. Besonders interessant ist es, den genetischen Wandel zu verstehen, der dazu geführt hat, dass das menschliche Gehirn im Verlauf der Evolution erheblich größer und komplexer wurde als das der meisten anderen Spezies. Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat nun eine bemerkenswerte Entdeckung zu diesem Thema gemacht, die nicht nur die Grundlagen unseres Verständnisses über die Hirnentwicklung erweitert, sondern auch potenzielle Anwendungen in medizinischer und biotechnologischer Forschung nahelegt. Forscher fanden heraus, dass Mäuse, denen ein bestimmter Abschnitt menschlicher DNA injiziert wurde, ein signifikant größeres Gehirn als gewöhnlich entwickelten. Diese Erkenntnis bildet ein weiteres wichtiges Puzzleteil zum Verständnis dessen, wie die Genetik die Hirngröße und -funktion beeinflusst – und wie sich der Mensch von anderen Tieren abhebt.

Das Gehirn als evolutive Meisterleistung ist eines der komplexesten Organe im Tierreich. Es reguliert sämtliche Körperfunktionen, verarbeitet Informationen und ermöglicht kognitive Fähigkeiten wie Denken, Erinnern und Lernen. Die genetischen Mechanismen, die zur Vergrößerung und Differenzierung der menschlichen Gehirnzellen geführt haben, sind jedoch nur teilweise entschlüsselt. Ein zentraler Aspekt bilden dabei sogenannte menschliche beschleunigte Regionen, kurze DNA-Stücke, die sich im Vergleich zu anderen Spezies besonders schnell entwickelt und verändert haben. Genau solche DNA-Stücke zeigen eine hohe Aktivität in der Entwicklung von Gehirnzellen und beeinflussen deren Wachstum und Vernetzung.

Im Mai 2025 berichtete das renommierte Fachmagazin Nature über eine Studie, in der Wissenschaftler eine kurze Sequenz von menschlicher DNA, die als besonders charakteristisch für den Menschen gilt, in das Genom von Mäusen einfügten. Das Ergebnis war überraschend: Die genetisch veränderten Mäuse entwickelten größere Gehirne als ihre gewöhnlichen Artgenossen. Insbesondere wuchs der Neokortex, eine Region, die für höhere kognitive Funktionen verantwortlich ist, deutlich an. Neben der Volumenzunahme zeigte sich auch eine erhöhte Anzahl von Nervenzellen und eine veränderte Hirnarchitektur, die vermutlich zu verbesserten funktionellen Kapazitäten führt. Diese Entdeckung hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der menschlichen Evolution.

Die Vergrößerung des Gehirns war ein entscheidender Schritt, der es dem Homo sapiens ermöglichte, komplexe Werkzeuge zu entwickeln, soziale Strukturen zu formen und Sprache zu erfinden. Das hier identifizierte menschliche DNA-Stück könnte somit eine zentrale Rolle in diesen Prozessen gespielt haben. Es bietet jetzt eine direkte Möglichkeit, genetische Mechanismen zu untersuchen, die bislang nur theoretisch vermutet wurden. Forscher können nun an Tiermodellen nachvollziehen, wie sich spezifische Gene oder DNA-Abschnitte auf das Gehirnwachstum auswirken, welche molekularen Signalwege aktiviert werden und wie diese Veränderungen das Verhalten beeinflussen. Neben der evolutionären Bedeutung eröffnet diese Forschung auch neue Perspektiven für die Neurologie und Medizin.

Das menschliche Gehirn ist anfällig für zahlreiche Erkrankungen, einschließlich degenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder genetisch bedingter Entwicklungsstörungen. Ein tiefergehendes Verständnis der genetischen Steuerung des Gehirnwachstums und der neuronalen Vernetzung könnte langfristig dazu beitragen, neue therapeutische Ansätze zu entwickeln. Insbesondere bei Entwicklungsstörungen, die mit anormaler Hirngröße oder Funktion in Verbindung stehen, könnte die gezielte Modulation spezifischer Gene künftig von Bedeutung sein. Diese Studienergebnisse werfen gleichzeitig wichtige ethische Fragen auf, die im Zuge des Fortschritts diskutiert werden müssen. Das Einfügen menschlicher DNA in das Erbgut von Tieren berührt komplexe Themen rund um das Tierwohl, die Grenzen der Gentechnik und die Definition dessen, was Menschsein ausmacht.

Forscher und Ethiker sind sich einig, dass solche Experimente sehr sorgfältig kontrolliert und in einem gesellschaftlichen Diskurs begleitet werden müssen, um Missbrauch und ethisch fragwürdige Eingriffe zu vermeiden. Von einem methodischen Standpunkt aus betrachtet basieren die Ergebnisse auf modernsten Techniken der Geneditierung, etwa CRISPR/Cas9, und auf hochauflösender bildgebender Diagnostik, die das Gehirn von Mäusen exakt vermessen. Die Kombination aus präziser Genmanipulation und detaillierter zellbiologischer Beobachtung ermöglicht erstmals, den Einfluss einzelner genetischer Elemente auf organische Entwicklungsprozesse systematisch zu bestimmen. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass das menschliche DNA-Stück regulatorisch wirkt, also nicht direkt ein Protein codiert, sondern die Aktivität anderer wichtiger Gene steuert, die für das Wachstum von Hirnzellen verantwortlich sind. Zukünftige Forschungen werden sich darauf konzentrieren, weitere solche menschlichen DNA-Regionen zu identifizieren und zu untersuchen, wie sie zusammenspielen, um das menschliche Gehirn einzigartig zu machen.

Auch eine genaue Analyse der Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten bei den genetisch modifizierten Mäusen ist geplant, um besser einschätzen zu können, inwiefern das veränderte Gehirn auch funktionelle Verbesserungen mit sich bringt. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Erkenntnisse aus solchen Tierversuchen irgendwann auf den Menschen übertragbar sind. Die Komplexität und Individualität des menschlichen Gehirns machen hier eine vorsichtige Herangehensweise geboten. Aber das Potenzial, genetische Therapien zu entwickeln, die neuronale Entwicklung fördern oder degenerative Prozesse verlangsamen, ist ein spannender Ausblick. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung, dass ein kurzer Abschnitt menschlicher DNA das Gehirn von Mäusen wachsen lassen kann, einen bedeutenden Schritt in der Hirnforschung darstellt.

Sie verbindet evolutionäre Fragen mit praktischen medizinischen Herausforderungen und stellt gleichzeitig eine gewisse ethische Herausforderung dar. Die Wissenschaft steht hier an einer Schwelle zu einem tieferen Verständnis dessen, was den Menschen wirklich ausmacht – seine einzigartige genetische Ausstattung, die ihm ein besonders großes und komplexes Gehirn verliehen hat. In Zukunft werden weitere Studien diesen Weg fortsetzen und möglicherweise Antworten auf einige der größten Geheimnisse der menschlichen Evolution und Gesundheit liefern.