Das lokale Hosting eines internetverbundenen Servers bringt viele Vorteile, aber auch einige Herausforderungen mit sich. Immer mehr Technikbegeisterte und Unternehmen möchten ihre eigene Infrastruktur betreiben, um die volle Kontrolle über ihre Daten und Dienste zu behalten. Dabei stoßen viele auf Probleme wie dynamische IP-Adressen oder Einschränkungen durch den Internetanbieter. In diesem Zusammenhang wird erklärt, wie sich ein lokaler Server trotz solcher Hindernisse erfolgreich im Internet betreiben lässt und somit als verlässliche Anlaufstelle für Anwendungen, Webseiten oder andere Dienste fungieren kann. Ein Hauptproblem beim Betrieb eines internetfähigen Servers zuhause ist oft die fehlende statische IP-Adresse.

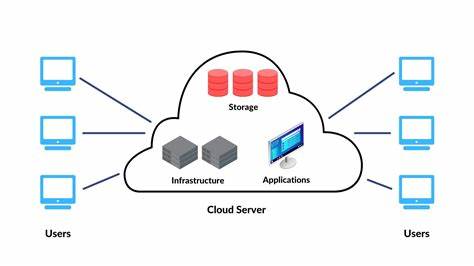

Viele Internetanbieter stellen an private Kunden nur dynamische IPs zur Verfügung, die sich regelmäßig ändern. Dies erschwert den zuverlässigen Zugang von außen, da sich die Adresse des Servers ständig ändert und somit Dienste wie Remotezugriff oder Hosting instabil werden. Gleichzeitig gibt es Anbieter, die multiple IP-Adressen nicht erlauben oder gar den eingehenden Verkehr auf bestimmten Ports blockieren, was das Hosting mehrerer Dienste erschwert. Um diese Hürden zu überwinden, bietet sich die Lösung an, einen Virtual Private Server (VPS) extern zu mieten. Dieser VPS verfügt oft über statische, weltweit routbare IP-Adressen und kann als Vermittler zwischen dem Internet und dem lokalen Heimserver fungieren.

Der VPS benötigt keine hohen Ressourcen, da hier nur der Netzwerkverkehr weitergeleitet wird. Optimalerweise befindet sich der VPS an einem Standort mit geografischer Nähe zum eigenen Internetanschluss, um die Latenz so gering wie möglich zu halten. Zudem ist es von Vorteil, wenn der VPS-Anbieter gute Peering-Verbindungen zum heimischen ISP bietet. Die Verbindung zwischen dem lokalen Server und dem VPS wird meist über ein sicheres VPN realisiert. Besonders geeignet ist hierfür Wireguard, ein modernes, leicht zu konfigurierendes VPN-Protokoll, das robuste Verschlüsselung mit minimalem Overhead kombiniert.

Mit Wireguard lässt sich ein Punkt-zu-Punkt-Tunnel einrichten, der nur den Datenverkehr zwischen VPS und lokalem Server abwickelt, ohne dass dieses VPN routbar in das übrige Netzwerk eingebunden sein muss. Um Wireguard korrekt zu konfigurieren, muss auf beiden Seiten eine Schnittstelle mit entsprechenden IP-Adressen definiert werden, die im Tunnel verwendet werden. Wichtig ist, dass diese IPs konsistent sind, da Inkonsistenzen dazu führen können, dass der Datenaustausch scheitert. Nach dem Start der Schnittstellen sollte eine Ping-Verbindung beide Hosts erfolgreich erreichen lassen. Dies ist der erste Bestätigungswert für einen funktionierenden Tunnel.

Nach der Einrichtung des Tunnels stellt sich die Aufgabe, eingehende Anfragen vom Internet an die jeweilige lokale Maschine weiterzuleiten. Angenommen, auf dem VPS ist eine öffentliche IP vorhanden, beispielsweise 123.123.123.123, und die interne Wireguard-Adresse des Servers zuhause lautet 10.

0.0.2. Auf dem VPS wird mittels iptables ein NAT (Network Address Translation) eingerichtet, das eingehende Verbindungen für die öffentliche IP an die interne IP innerhalb des VPN umleitet. Dabei ist es essenziell, sowohl TCP- als auch UDP-Verkehr zu berücksichtigen, sofern dieser benötigt wird.

Damit das Linux-System auf dem VPS den weitergeleiteten Verkehr korrekt verarbeitet, muss die IP-Weiterleitung im Kernel aktiviert sein. Dies erfolgt über eine einfache sysctl-Einstellung, die sicherstellt, dass Traffic, der nicht für den VPS selbst gedacht ist, auch über den Tunnel weitergeleitet wird. Ein komplexes Problem besteht darin, dass die Pakete, die vom VPS an den lokalen Server weitergeleitet werden, ihre ursprüngliche Quelladresse behalten. Das führt dazu, dass Antworten des Servers in der Regel über den heimischen Internetanschluss zurücklaufen, was an der Routing-Logik des Linux-Kernels liegt. Das Ergebnis ist ein asymmetrischer Traffic-Fluss, der Verbindungsabbrüche und Blockierungen durch Firewalls verursachen kann.

Die beste Lösung hierfür ist der Einsatz von Policy Routing. Durch die Definition eines eigenen Routing-Tabellsatzes wird sichergestellt, dass alle Antworten, die von der VPN-IP des lokalen Servers stammen, auch wieder über das VPN zurück zum VPS gelangen. Dazu wird in der Konfiguration des Wireguard-Tunnels eine separate Routing-Tabelle mit einem eigenen Namen registriert. Über ip rule lässt sich eine Regel definieren, die alle Pakete, die von der VPN-Adresse des Servers kommen, über diese spezielle Tabelle leitet. Damit Wireguard diese Policy-Routing-Regeln bei jedem Start und Stop automatisch anlegt und wieder entfernt, können die entsprechenden ip rule-Kommandos als PostUp- und PreDown-Hooks in der Wireguard-Konfigurationsdatei hinterlegt werden.

Zusätzlich wird die Route zum VPN-Endpunkt direkt auf dem Tunnelinterface gepflegt, damit der Server auch bei deaktivierter Standard-Routing-Tabelle mit anderen Netzwerken kommunizieren kann. Diese Konfiguration ermöglicht es, mehrere lokale Server gleichzeitig über denselben VPS erreichbar zu machen. Jeder Server kann auf dem VPS über eine eigene Wireguard-Schnittstelle kommunizieren, die auf unterschiedlichen Ports hört und eine dedizierte interne IP besitzt. Für jede dieser Schnittstellen werden die jeweiligen iptables-Regeln und Routing-Einstellungen individuell konfiguriert, sodass der gesamte Besitz an realen IP-Adressen des VPS effizient genutzt wird. Ein großer Vorteil dieses Setups ist die Beständigkeit der externen IP-Adressen für den Zugriff.

Auch wenn der heimische Internetanschluss eine wechselnde IP-Adresse verwendet, bleibt die öffentliche Adresse des VPS konstant. Die Kommunikation zwischen VPS und lokalem Server findet stets über den VPN-Tunnel statt, der selbst bei Adresseänderungen automatisch neu aufgebaut wird, sofern Wireguard konfiguriert ist, mit dem Hostnamen oder der neuen dynamischen IP zu verbinden. Einige Anwender überlegen, ob moderne IPv6-Anschlüsse eine Alternative sein könnten, da diese oft mit dynamischen, aber größeren Adressräumen verbunden sind, die theoretisch mittels DNS-Updatern genutzt werden könnten. Allerdings bietet kaum ein Internetanbieter derzeit statische IPv6-Adressen für Privatkunden an, und die Zuverlässigkeit sowie Kompatibilität im lokalen Hosting sind häufig eingeschränkt oder ungewollt instabil. Somit bleibt das Konzept mit einem VPS für viele Anwender bevorzugt.

Alternative Lösungen wie Tailscale oder andere VPN-basierte Netze bieten zwar Komfort und würden einfache VPN-Verbindungen mit NAT-Unterstützung für einzelne Dienste bereitstellen. Doch wer den vollen Zugriff auf ein komplettes System benötigt und nicht nur einzelne Anwendungen exponieren möchte, greift eher auf die hier beschriebene Methode zurück. Denn mit einem eigenen VPS und Wireguard steht jedem Dienst auf den lokalen Servern ein direkt gerouteter Access-Punkt zur Verfügung. Abschließend ist festzuhalten, dass die Kombination aus VPS, Wireguard und korrektem Policy Routing ein mächtiges Werkzeug darstellt, um dem Limitieren des heimischen Internetproviders bei der IP-Vergabe elegant zu entgehen. Dieses Setup erfordert zwar technisches Verständnis und einige Linux-Kenntnisse, belohnt den Nutzer jedoch mit einem flexiblen, skalierbaren und sicheren Zugang zu lokal gehosteten Internetdiensten, die jederzeit stabil und performant erreichbar bleiben.

Damit steht dem Erfolg des lokalen Serverbetriebs im Internet nichts mehr im Wege.