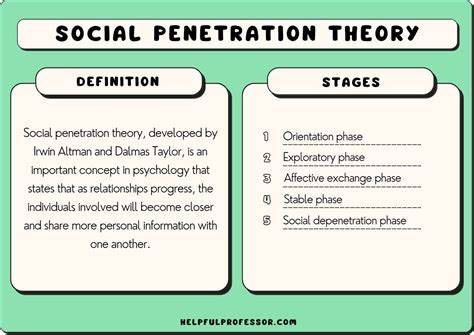

In der heutigen vernetzten Welt, in der Beziehungen sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld eine entscheidende Rolle spielen, ist das Verständnis der Dynamik zwischenmenschlicher Bindungen wichtiger denn je. Die Sozial-Penetrationstheorie (englisch: Social Penetration Theory) bietet spannende Einblicke, wie Menschen sich einander annähern und im Laufe der Zeit Vertrauen und Intimität aufbauen. Diese Theorie beschreibt den Prozess, durch den Beziehungen von oberflächlichen Begegnungen zu tiefen, bedeutungsvollen Verbindungen wachsen. Entwickelt wurde sie in den 1970er Jahren von den Psychologen Irwin Altman und Dalmas Taylor, die den Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen in ihrem wegweisenden Werk „Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships“ detailliert darlegten. Im Kern dreht sich die Sozial-Penetrationstheorie um die zentrale Rolle der Selbstoffenbarung.

Das Teilen von persönlichen Gedanken, Gefühlen, Ängsten und Hoffnungen fördert die zwischenmenschliche Nähe und stärkt die Beziehung auf verschiedenen Ebenen. Die Theorie stellt sich den Menschen wie Zwiebel-Schichten vor, wobei jede Schale unterschiedliche Informationen über die Persönlichkeit symbolisiert. Die äußeren Schichten enthalten allgemeinere, weniger sensible Fakten wie Hobbys, Vorlieben oder Biografie, während die inneren Schichten tiefe emotionale und spirituelle Werte, Ängste und Hoffnungen umfassen. Je tiefer man gegenseitig Einblick in diese Schichten gibt, desto enger wird die Beziehung. Die Vorstellung der Persönlichkeit als eine Zwiebel mit mehreren Schichten hat sich zu einem eingängigen Modell entwickelt, das sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis häufig Verwendung findet.

Die Soziale Penetration verläuft nach diesem Modell in zwei Dimensionen: Der Breite und der Tiefe. Die Breite umfasst die Vielfalt der Themen, über die Kommunizierende sprechen können, während die Tiefe beschreibt, wie intim die geteilten Informationen sind. In frühen Phasen einer Beziehung halten sich Menschen oft an eine geringe Breite und Tiefe, indem sie nur unverfängliche Themen ansprechen. Mit der Zeit aber nehmen sowohl die Bandbreite als auch die Tiefe der Gesprächsthemen zu, was die zunehmende Vertrautheit und Nähe widerspiegelt. Im Verlauf der Beziehung durchläuft die Kommunikation verschiedene Entwicklungsphasen.

Die Sozial-Penetrationstheorie unterscheidet dabei vier Stufen: Zunächst steht die Orientierungsphase, in der sich die Beteiligten gegenseitig erst wahrnehmen und nur oberflächliche Informationen austauschen. Es folgt der explorative Austausch affektiver Natur, bei dem mehr persönliche, aber noch nicht sehr intime Themen angesprochen werden. In der nächsten Phase werden offen Emotionen geteilt, und das Experimentieren mit sensibleren Inhalten nimmt zu. Schließlich erreicht die Beziehung die Stabile Austauschphase, in der Gespräche über nahezu alle Themen möglich sind und die Kommunikation ein hohes Maß an Offenheit und Vertrauen besitzt. Natürlich ist der Aufbau von Beziehungen kein immer linearer Prozess.

Rückschritte oder Verengungen der Kommunikationsbreite und -tiefe sind möglich, wenn negative Erfahrungen, Risikobewertungen oder das Überwiegen der Kosten gegenüber den Vorteilen eintreten. Dieser Prozess wird als De-Penetration bezeichnet und beschreibt die schrittweise Entfernung von Intimität in einer Beziehung. Die Sozial-Penetrationstheorie macht damit auch Aussagen über die Dynamik von Beziehungsoffenheit und deren mögliche Regression, was besonders in Konflikt- und Trennungssituationen relevant ist. Die Rolle der Selbstoffenbarung als Motor der Beziehungspflege ist ein zentraler Bestandteil der Theorie. Selbstoffenbarung kann als freiwilliges Teilen von Gedanken, Gefühlen und Informationen verstanden werden, die sonst verborgen bleiben.

Zum Beispiel kann man am Anfang einer Bekanntschaft vom Lieblingssport sprechen, während man in späteren Phasen Ängste, Träume oder sogar Geheimnisse preisgibt. Dieses zunehmend tiefere Teilen erhöht die emotionale Verbundenheit und das gegenseitige Verständnis. Gleichzeitig handelt es sich stets um einen aktiven Balanceakt: Zu viel Offenheit zu früh kann abschreckend wirken, während zu wenig Offenheit die Beziehung flach und distanziert hält. Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass neben der emotionalen Nähe auch geschäftliche oder dienstleistungsbezogene Beziehungen von Selbstoffenbarung profitieren. Gerade im Verkaufs- oder Kundenservicekontext kann das gezielte Teilen persönlicher Informationen die Kundenbindung stärken und Vertrauen schaffen.

So zeigen Untersuchungen, dass eine ausgewogene Mischung aus geschäftlicher und persönlicher Offenbarung positive Auswirkungen auf die wahrgenommene Empathie und das gegenseitige Verständnis hat. Dies unterstreicht die breite Anwendbarkeit der Sozial-Penetrationstheorie in verschiedenen Lebensbereichen. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Bedeutung des sozialen und kulturellen Kontextes bei der Interpretation und Anwendung der Theorie. Die Reihenfolge und die Art der Offenbarung können stark variieren, abhängig von gesellschaftlichen Normen, individuellen Präferenzen und Sicherheitsbedürfnissen. Einige Menschen überspringen im Prozess der Offenbarung traditionelle Schritte, indem sie beispielsweise ihre innersten Gedanken und Werte direkt in einem für sie sicheren Umfeld teilen, auch ohne zuvor oberflächliche Fakten preiszugeben.

Dieses Phänomen kann dazu führen, dass die klassische Zwiebelmetapher und die Annahme einer standardisierten Reihenfolge der Offenbarungen nicht für alle Beziehungen gelten. Die Theorie steht außerdem im Dialog mit anderen Kommunikations- und Beziehungstheorien, wie der sozialen Austauschtheorie, die besagt, dass Menschen Beziehungen anhand der wahrgenommenen Kosten und Nutzen bewerten. Ein weiteres verwandtes Konzept ist die Unsicherheitsreduktionstheorie, die davon ausgeht, dass Menschen das Bedürfnis haben, Unsicherheiten in Begegnungen abzubauen, was durch Informationsaustausch und Kommunikation realisiert wird – Aspekte, die auch in der Sozial-Penetrationstheorie eine wesentliche Rolle spielen. Trotz ihrer weitreichenden Anwendungsmöglichkeiten wird die Sozial-Penetrationstheorie auch kritisch betrachtet. Einige Forscher weisen darauf hin, dass die Theorie Unterschiede in individuellen Persönlichkeitsstrukturen und verschiedenen kulturellen Hintergründen nicht ausreichend berücksichtigt.

Ebenso ist der Einfluss von sozialen Rollen, Machtverhältnissen oder digitaler Kommunikation noch nicht umfassend erforscht. Diese Aspekte eröffnen spannende Frageräume für zukünftige Studien, die die Theorie erweitern und an moderne Kommunikationsformen anpassen können. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Sozial-Penetrationstheorie ein kraftvolles Werkzeug darstellt, um menschliche Beziehungen besser zu verstehen und bewusst zu gestalten. Sie verdeutlicht, dass das Wachstum von Vertrauen und Nähe Zeit und einen schrittweisen Austausch erfordert, der über reine Fakten hinausgeht. In unserem persönlichen wie beruflichen Alltag hilft dieses Wissen dabei, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die authentisch sind und tiefere Verbindungen fördern können.

Ob bei der Partnersuche, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz – der bewusste Umgang mit Selbstoffenbarung und der sensiblen Gestaltung des Informationsaustauschs kann den Weg zu langfristigen und erfüllenden Beziehungen ebnen.