Die exakte Bestimmung der Zeit ist seit jeher eine der fundamentalen Herausforderungen der Wissenschaft und Technik. Sie bildet das Rückgrat moderner Technologien, von der Navigation über GPS bis hin zur Synchronisation globaler Finanzmärkte. Während jahrzehntelang die Cesium-Mikrowellen-Atomuhr das internationale Zeitmaß prägte, zeichnet sich heute eine neue Ära ab: Die optische Atomuhr, eine Innovation, die das Potenzial besitzt, die Sekunde neu zu definieren und damit unsere Vorstellung von Zeitmessung revolutionär zu verändern. Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines beispiellosen, multinationalen Forschungsprojekts, das gerade erst das präziseste und umfassendste Vergleichsexperiment zwischen optischen Uhren durchgeführt hat. Das Forschungsnetzwerk erstreckt sich über sechs Länder und verbindet die modernsten Uhren via Satelliten und Glasfaserkabel miteinander, um ihre Messgenauigkeiten und Frequenzverhältnisse simultan zu ermitteln.

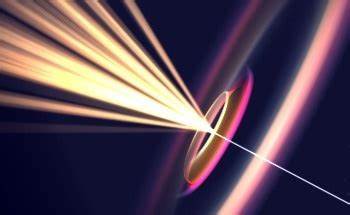

Dieses Experiment ebnet somit nicht nur den Weg für eine neue Definition der Sekunde, sondern etabliert gleichzeitig eine Grundlage für eine zukünftige globale optische Zeit Skala. Die optische Atomuhr funktioniert im Gegensatz zur klassischen Atomuhr auf Basis von Cesiumatomen, die Mikrowellenstrahlung nutzen, mit sichtbarem Licht beziehungsweise Laserstrahlung. Dabei werden Atome, meistens Strontium oder Ytterbium, angeregt, so dass sie zwischen wohl definierten Energiezuständen hin und her wechseln. Diese Übergänge erfolgen mit einer extrem stabilen Frequenz – den sogenannten "Ticks" der Uhr. Die enorme Präzision dieser Frequenzen ermöglicht Zeitmessungen, bei denen die Uhr über Milliarden von Jahren nur um eine Sekunde abweichen würde.

Dieses Potenzial macht optische Uhren zur vielversprechenden Grundlage für die Neudefinition der Sekunde, was für die Wissenschaft, Technik und Industrie eine enorme Bedeutung hätte. Die Herausforderung dabei ist jedoch, dass es unterschiedliche optische Uhren gibt, die jeweils auf anderen Atomen basieren. Um sicherzustellen, dass alle Uhren konsistent und zuverlässig arbeiten, bedarf es eines Vergleichs und einer Verknüpfung der Zeitmesswerte über große Entfernungen hinweg. Das aktuell veröffentlichte Projekt hat genau dies erreicht: Zehn optische Uhren aus verschiedenen Ländern wurden miteinander verbunden und 38 Frequenzvergleiche – sogenannte Frequenzverhältnisse – wurden gleichzeitig durchgeführt. Dabei kamen zwei unterschiedliche Technologien zum Einsatz: Während der Satellitenbasierten Vergleich über GPS-Signale erfolgt, die zwar global, jedoch mit mittlerer Genauigkeit verfügbar sind, wurde für die sehr präzisen Vergleiche auch ein Netz aus optischen Glasfaserkabeln verwendet.

Diese Glasfasernetze, die derzeit nur einige Länder, etwa Frankreich, Deutschland und Italien, miteinander verbinden, können die Frequenzen hundertmal präziser übertragen und messen als der Satellitenvergleich. Zudem konnten im Nahbereich innerhalb einzelner Forschungseinrichtungen in Deutschland und Großbritannien noch präzisere Vergleiche via kurzer Glasfaserverbindungen vorgenommen werden. Die Koordination simultaner Messungen an zehn hochkomplexen Uhren in Europa erforderte eine detailgenaue Planung, die Monate im Voraus begann. Die gleichzeitige Erfassung der Daten machte es möglich, die Konsistenz zwischen den Uhren systematisch zu überprüfen und Messfehler oder Inkonsistenzen schneller zu identifizieren. Dank der mehrfachen Vergleichsverfahren wurde auch die Ursache möglicher Abweichungen schneller sichtbar, was den Weg zur Optimierung der Uhrensysteme und der Verbindungstechnologien eröffnete.

Das Experiment zeigte jedoch auch, dass noch einige Herausforderungen auf dem Weg zur internationalen Nutzung optischer Uhren bestehen. Die Unsicherheiten in den Messungen müssen weiter reduziert werden, um die Präzision der Uhren selbst vollständig abzubilden und eine verlässliche neue Zeitreferenz sicher zu stellen. Ebenso ist es erforderlich, die Zuverlässigkeit der Uhren in wiederholten Messreihen zu bestätigen und eine kontinuierliche sowie konsistente Nutzung in den internationalen Zeitskalen zu gewährleisten. Derzeit basiert die Weltzeit auf der koordinierten Weltzeit UTC, welche ihrerseits auf den Daten vieler unabhängiger Cesium-Atomuhren beruht. Die optische Atomuhr würde diese Rolle in Zukunft übernehmen und so eine Steigerung der Genauigkeit um den Faktor 100 ermöglichen, was weitreichende Anwendungen in Wissenschaft und Technik eröffnet.

Dazu zählen unter anderem präzisere GPS-Navigation, verbesserte Synchronisation von Telekommunikation und Finanzsystemen sowie neue Experimente in der Grundlagenphysik. Forscher könnten damit etwa noch genauer testen, ob fundamentale Naturkonstanten zeitlich variieren oder ob es Hinweise auf bisher unbekannte physikalische Phänomene gibt. Die Verknüpfung von optischen Uhren über Glasfasernetze schafft zudem eine Art verteiltes Labor, in dem länderübergreifende Experimente durchgeführt werden können – eine weltweite Infrastruktur zur Erforschung der Zeit und der Physik. Von der praktischen Anwendung bis zur theoretischen Forschung stellt das Projekt somit einen Meilenstein dar, der die Physik des 21. Jahrhunderts und die Definition der fundamentalen Einheit Sekunde nachhaltig prägen wird.

Die beteiligten Institutionen – wie das Nationale Physiklabor in Großbritannien, das Italienische Forschungsinstitut INRIM sowie das finnische VTT MIKES – arbeiten gemeinsam daran, die Messgenauigkeit weiter zu verbessern und Fälle von Inkonsistenzen in den Frequenzvergleichen aufzuklären. Die Erkenntnisse aus dem Projekt fließen direkt in die Vorbereitung eines neuen internationalen Zeitstandards ein, der in den kommenden Jahren beschlossen werden könnte. Während das Satelliten-Netzwerk weiterhin eine wichtige Rolle für globale Vergleiche und Anwendungen spielt, wächst das Glasfasernetzwerk stetig, vor allem in Europa, und verbindet immer mehr hochpräzise optische Uhren miteinander. Dies ermöglicht nicht nur die Erprobung einer zukünftigen Zeitdefinition, sondern auch neue Anwendungen, die auf eine bislang nicht erreichbare Messgenauigkeit angewiesen sind. Die Geschichte der Zeitmessung wurde immer wieder durch technische Fortschritte geprägt.

Von Sonnenuhren über mechanische Uhren bis hin zu den heutigen Atomuhren hat sich die Präzision stetig erhöht. Die Umstellung auf optische Atomuhren bedeutet nun einen Sprung in eine neue Dimension. Die Möglichkeit, Zeit mit einer Genauigkeit zu messen, die weniger als eine Sekunde Abweichung über Milliarden von Jahren bedeutet, eröffnet völlig neue Horizonte. Langfristig wird diese Technologie nicht nur wissenschaftliche Entdeckungen beschleunigen, sondern auch alltägliche Technologien verbessern, vom autonomen Fahren bis zu Lösungen für Smart Cities. Die bevorstehende Neudefinition der Sekunde bedeutet auch, dass Staaten und Institutionen enger zusammenarbeiten, um ein globales und standardisiertes System der Zeitmessung sicherzustellen.

![Celeste Speedruns – The Peak of Movement [video]](/images/321A2D2C-EC95-4D65-B9CF-CDC714F890AE)