In der Welt des Software-Engineerings gewinnen Metriken und deren richtige Anwendung immer mehr an Bedeutung. Sie dienen nicht nur dazu, die Produktivität und Qualität von Engineering-Teams zu messen, sondern fungieren auch als Brücke zwischen Technologie und Geschäftserfolg. In den letzten Jahren sind verschiedene Frameworks wie SPACE, Core 4 oder das kürzlich veröffentlichte Engineering System Success Playbook (ESSP) von GitHub aufgetaucht, die als Orientierung für Unternehmen und Führungskräfte dienen sollen, um den Erfolg ihrer Engineering-Organisationen zu bewerten und zu steuern. Trotz dieser Fortschritte zeigen sich jedoch weiterhin einige beharrliche Lücken, die es zu adressieren gilt, damit Metriken nicht nur technische Effizienz darstellen, sondern echten Einfluss auf unternehmerische Ziele haben. Es lohnt sich, diese Lücken tiefgreifend zu analysieren und zu verstehen, warum sie immer wieder auftauchen und wie sie nachhaltig geschlossen werden können.

Ein Blick auf GitHubs kürzlich veröffentlichtes ESSP zeigt, wie moderne Modelle derzeit strukturiert sind und welche Schwachstellen besonders ins Auge stechen. Das ESSP kategorisiert seine Metriken in vier sogenannte „Engineering Success Zones“, die den bekannten Kategorien aus SPACE und Core 4 ähneln, aber zugleich klare Schwerpunkte setzen. Es wird versucht, die Kategorien übersichtlicher und leichter verständlich zu gestalten, was gerade bei Metriken hilfreich ist, die für breite Adoption gedacht sind. Die Herausarbeitung von Qualitätsmetriken als eigenständige Kategorie und die klare Definition von Velocity als Maß für Entwicklungsgeschwindigkeit sind Beispiele dafür. Besonders bemerkenswert ist bei ESSP die Einführung einer „Business Impact“-Kategorie.

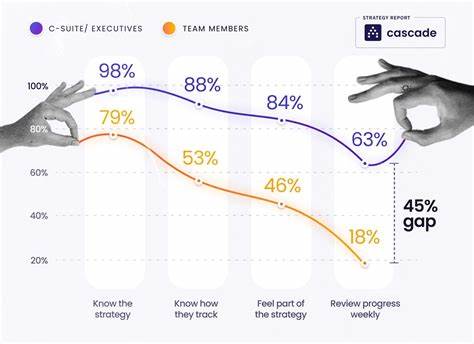

Während frühere Frameworks wie SPACE primär den Fokus auf das Team und die technische Ausführung legten, etabliert GitHub mit dieser neuen Zone den Gedanken, dass der Beitrag der Engineering-Organisation zum Geschäftserfolg messbar und somit sichtbar sein muss. Gerade bei Stakeholdern wie dem Vorstand oder der Geschäftsführung ist das ein entscheidendes Kriterium, da nicht nur die interne Leistungsfähigkeit gefragt ist, sondern auch wie diese Leistung echte Business Outcomes beeinflusst. Dennoch gibt es trotz dieser Fortschritte zahlreiche, bis heute weit verbreitete Lücken, die in diversen Metrik-Modellen nicht adressiert werden. Eine auffällige und besonders kritische Lücke ist das Thema der Vorhersagbarkeit von Auslieferungen. In vielen Industrien, vor allem im Enterprise-Segment, ist es essenziell, dass Entwicklungszyklen mit dem Business abgestimmt sind.

Die Fähigkeit, Termine und Deliverables verlässlich einzuhalten, ist neben technischen Qualitätsmerkmalen oft einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Überraschenderweise findet sich diese Vorhersagbarkeit weder im ESSP noch in Core 4 wieder, obwohl sie von Führungskräften und Kunden gleichermaßen regelmäßig gefordert wird. Die Herausforderung liegt darin, dass der Begriff der „Vorhersagbarkeit“ in der agilen Welt komplex wird. Wann gilt ein Feature als „fertig“? Ist es der erste Release, die vollständige Freigabe nach Entfernung eines Feature Flags oder etwas anderes? Die Antwort darauf ist keinesfalls trivial und verlangt klare Definitionen, robuste Tools zur Nachverfolgung und eine stringente Prozessorganisation. Sobald diese Voraussetzungen geschaffen sind, bringt die Messung von Lieferzuverlässigkeit nicht nur Transparenz, sondern unterstützt auch eine bessere Kapazitätsplanung und Ressourcenzuweisung.

Sie ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil eines ganzheitlichen Metrik-Frameworks. Eng verknüpft mit der Messung von Vorhersagbarkeit ist das Thema der Investitionsallokation und deren Abbildung in Metriken. Produktivität zu steigern ist wichtig, aber noch entscheidender ist, dass die Engineering-Ressourcen auf die richtigen Projekte gelenkt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass wertstiftende Innovationen vorangebracht und strategische Ziele erreicht werden. Sowohl das ESSP als auch Core 4 erwähnen Aspekte der Investitionsallokation – sei es als Anteil der Feature-Entwicklung an Gesamtaufwand oder als Zeitanteil für neue Produktfähigkeiten.

Doch diese Metriken wirken oft zu grob, da sie nicht zwischen verschiedenen Arten von Entwicklung unterscheiden. Eine sinnvollere Betrachtung differenziert nach Kategorien wie langfristige Innovation, kurzfristiges Wachstum, kundenorientierte Arbeiten, technische Plattforminvestitionen oder laufende Wartung. Eine präzisere Aufteilung schafft Klarheit darüber, wie gut die reale Aufwandsverteilung mit der definierten Produktstrategie übereinstimmt. Anhand von formulierten Abweichungsmaßen kann gemessen werden, wie stark die Ressourcen von den strategischen Zielvorgaben abweichen, was eine wichtige Steuerungsgröße darstellt. Ohne diese Weitsicht besteht die Gefahr, dass Teams zwar produktiv sind, ihre Arbeit aber weder auf den Unternehmensplan noch auf langfristige Werte einzahlt.

In der aktuellen Entwicklung des Software-Engineerings spielt künstliche Intelligenz (KI) eine immer maßgeblichere Rolle. Technologien wie GitHub Copilot verändern die Art, wie Entwickler arbeiten, und schaffen neue Potenziale für Effizienzgewinne. Interessanterweise haben frühere Frameworks wie SPACE oder Core 4 den Einfluss von KI nicht berücksichtigt, was angesichts des raschen technologischen Wandels den Entwicklungsstand nachvollziehbar macht. Das ESSP hingegen nimmt AI als eine Dimension auf und misst Aspekte wie die Zufriedenheit der Entwickler mit KI-Werkzeugen sowie eine Kennzahl namens „AI Leverage“. Letztere versucht abzubilden, wie viel der theoretisch möglichen Produktivitätsgewinne durch KI tatsächlich realisiert werden.

Diese Ansätze sind ein wichtiger Schritt, sie decken jedoch nicht alle Facetten ab. Neben der quantitativen Nutzungsrate ist es wichtig, auch die qualitative Wirkung auf die Arbeitsprozesse, die Innovationskraft und potenzielle Risiken, wie unbemerkte Fehler oder Qualitätsmängel durch automatisierte Assistenz, in den Blick zu nehmen. Ein rein mengenorientierter Blick auf KI-Nutzung reicht nicht aus, um deren echten Wert und mögliche Herausforderungen umfassend zu erfassen. Ein weiterer und oft vernachlässigter Aspekt ist die Messung von Kundennutzen als fester Bestandteil von Engineering-Metriken. Fachlich mag es zunächst produktverantwortlichen Abteilungen obliegen, den Nutzen für den Endanwender zu dokumentieren.

Doch Engineering spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung und Qualität der Features, die letztlich den Kundennutzen realisieren. Das gemeinsame Tracking von Engineering-Kennzahlen mit Nutzungs- und Wertindikatoren, wie etwa aktive Userzahlen oder spezifische Geschäftskennzahlen, schafft sowohl Transparenz als auch eine klare Verbindung zwischen technischer Arbeit und Geschäftserfolg. Diese Verbindung ist essenziell, um die Return-on-Investment-Schleife zu schließen und Erwartungen bezüglich der langfristigen Produktwirkung zu definieren. Über den reinen Zahlenaspekt hinaus fördert die Sichtbarkeit von Kundennutzen eine Kultur der Geschäftsorientierung und gemeinsamen Verantwortlichkeit in Engineering-Teams. Warum aber bestehen diese Lücken in den Metrik-Frameworks trotz aller Erkenntnisse und offensichtlicher Notwendigkeit? Eine der Hauptursachen liegt im grundsätzlichen Fokus, mit dem viele Frameworks entwickelt wurden.

Sie versuchen, eine Balance zwischen Einfachheit, Klarheit und Fokus zu finden. Da Engineering eine stark spezialisierte und komplexe Funktion darstellt, liegt der Fokus oft auf Leistungsaspekten, die direkt beeinflussbar sind, anstatt auf größeren, teils schwer messbaren Geschäftsergebnissen, die außerhalb der direkten Verantwortung einzelner Teams liegen. Dieser Fokus auf „das was man kontrollieren kann“ wird aus operativer Sicht verständlich, birgt aber das Risiko, die Relevanz der Arbeit im größeren Unternehmenskontext zu unterschätzen. Gerade in Startup- und Wachstumsunternehmen zeigt sich, wie eng Technik und Geschäft miteinander verwoben sind – von der Auswahl der Projekte bis zur Teamdynamik und technischen Ausprägung. Metriken können an dieser Schnittstelle Orientierung geben, müssen jedoch sorgfältig gewählt, interpretiert und kommuniziert werden, um nicht als Selbstzweck wahrgenommen zu werden, sondern echten Mehrwert zur Steuerung und Ausrichtung zu bieten.

Die Kunst besteht darin, eine ausgewogene Metrikstrategie zu entwickeln, die sowohl die technische Qualität sichert als auch die Wirkung auf Geschäftsergebnisse sichtbar macht. Dabei sind Themen wie Vorhersagbarkeit von Lieferungen, präzise Investitionsallokation, fundierte Berücksichtigung von KI-Einflüssen sowie transparente Kundennutzdarstellung nicht als optionale Ergänzungen zu betrachten, sondern als integrale Bestandteile. Engineering führt sich damit nicht nur als interne Servicefunktion, sondern als wesentlicher Treiber von Wertschöpfung innerhalb der Organisation positioniert. Für Führungskräfte und Entscheidungsträger bedeutet dies, die Metriklandschaft ständig zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Bestehende Frameworks liefern wertvolle Orientierung, doch keine dieser Lösungen ist universell oder final.