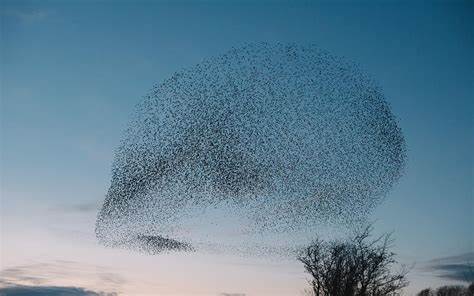

Das menschliche Gehirn ist eines der komplexesten Systeme, die wir kennen. Trotz umfangreicher wissenschaftlicher Forschung bleibt seine Funktionsweise zu großen Teilen rätselhaft. Eine inspirierende Analogie, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Vergleich des Gehirns mit einer Sternenmurmuration – jenem spektakulären Schauspiel, bei dem Tausende von Staren in perfekten, dynamischen Formationen am Himmel tanzen. Doch was macht diese Parallele so besonders und wie kann sie unser Verständnis vom Gehirn vertiefen? Eine Sternenmurmuration ist keine von einem einzelnen Vogel dirigierte Choreographie. Es ist vielmehr das Ergebnis einfacher Regeln, denen jeder einzelne Star folgt: Anpassung an die Bewegungen der unmittelbaren Nachbarn, Vermeidung von Kollisionen und das Streben nach Harmonie im Schwarm.

Das Zusammenspiel dieser lokalen Interaktionen führt zu einem beeindruckend komplexen Gesamtbild, das über die Fähigkeiten eines einzelnen Vogels weit hinausgeht. Ebenso funktioniert das Gehirn nicht wie eine zentrale Maschine mit klar definierten, isolierten Funktionen, sondern als ein vernetztes System, in dem hunderte Millionen von Neuronen durch ständig wechselnde Beziehungen und Signale miteinander kommunizieren. Lange Zeit glaubten Neurowissenschaftler, dass bestimmte Gehirnregionen strikt für spezifische Aufgaben zuständig seien. So wurde beispielsweise der visuelle Cortex als Ort für das Sehen definiert und der Hippocampus als Zentrum des Erinnerns. Diese Sichtweise findet ihre Wurzeln in der klassischen Biologie, die Funktion und Struktur unmittelbar miteinander verknüpft.

Doch inzwischen zeigt sich, dass diese Annahme einer starken Vereinfachung entspricht. Das Gehirn arbeitet vielmehr dynamisch und vernetzt. Wie in einer Murmuration entstehen seine Handlungsmuster erst durch das koordinierte Zusammenspiel vieler neuronaler Gruppen, die sich situativ zusammenfinden und wieder auflösen – ganz ähnlich wie die ausgestalteten Formationen der Stare, die ständig in Bewegung sind und sich den Gegebenheiten anpassen. Die Anatomie des Gehirns unterstützt diese Vorstellung. Milliarden von Neuronen sind durch ein weitgespanntes Netzwerk aus axonalen „Verbindungsstraßen“ gekoppelt, die sowohl lokale als auch langreichweitige Kommunikation erlauben.

Im Vergleich zu einem Straßensystem sind diese Verbindungen hochgradig komplex: Einerseits gibt es direkte Verbindungen zwischen Nachbarregionen, andererseits mehrere Zwischenstationen, die Informationen auf verschiedensten Wegen weiterleiten. Ein Signal, das von einem Areal ausgeht, kann seinen Empfänger somit auf unterschiedlichsten Pfaden erreichen, was zur Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Gehirns beiträgt. Diese Architektur ähnelt einem Verkehrsnetz mit Regionalbahnlinien, Schnellzügen und Umsteigemöglichkeiten, die je nach Situation den optimalen Weg bestimmen. Doch das Gehirn ist nicht nur baulich ein Netzwerk, es zeigt auch funktionale Vernetzung. Neuronen schwingen oft synchron; wenn sie gemeinsam feuern, ist das ein Zeichen für funktionale Zusammengehörigkeit.

Diese synchronen Schwingungen sind vergleichbar mit der koordinierten Bewegung von Tausenden von Staren, die sich im luftigen Ballett aneinander anpassen. Selbst weit voneinander entfernte Regionen, die anatomisch nicht direkt verbunden sind, können durch dazwischenliegende Knotenpunkte funktional miteinander interagieren. So kann das Gehirn flexibel unterschiedliche neuronale Netzwerke bilden, die sich je nach Anforderungen ständig neu zusammenfinden. Die Idee vom „entangled brain” oder dem „verflochtenen Gehirn“ beschreibt genau diese Dynamik. Gehirnfunktionen entstehen nicht durch isolierte Module, sondern aus der dezentralisierten Zusammenarbeit verteilter Regionen.

Dies ist ein Paradigmenwechsel in den Neurowissenschaften, der herkömmliche Ansätze herausfordert, die das Gehirn oft als Maschine mit klar abgrenzbaren Teilen betrachten. Stattdessen müssen wir uns das Gehirn als ein hochgradig adaptives System vorstellen, dessen Fähigkeiten aus der komplexen Interaktion seiner Teile entstehen – ganz im Geist einer Sternenmurmuration. Dieser Ansatz hat weitreichende Implikationen für unser Verständnis von Psychologie und psychischen Erkrankungen. Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen sind keine Produkte einzelner Gehirnregionen, sondern entstehen aus dem Zusammenspiel zahlreicher neuronaler Netzwerke, die sich in wechselnden Kombinationen bilden. Krankheiten wie Depression, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen lassen sich daher kaum auf eine einzige Ursache zurückführen.

Vielmehr handelt es sich um systemische Störungen, die auf einer komplexen Veränderung der funktionalen Vernetzung basieren. Der Vergleich mit der Murmuration verdeutlicht zudem, warum einfache Modelle selten ausreichen, um das Gehirn adäquat zu beschreiben. So wie die Flugmuster der Stare sich spontan an neue Bedrohungen anpassen können, müssen auch neuronale Ensembles flexibel und dynamisch bleiben, um auf die ständig wechselnden Anforderungen der Umwelt und des Körpers zu reagieren. Diese Flexibilität ist ein Schlüssel zur Anpassungsfähigkeit und damit zur Überlebensfähigkeit von Lebewesen. Auch die Art und Weise, wie Sprache, soziale Interaktionen und kulturelle Entwicklungen entstehen, lassen sich mit ähnlichen Prinzipien der Emergenz erklären, die sich aus dem Zusammenspiel von Individuen ergeben.

Der Begriff „Emergenz“ beschreibt dabei das Entstehen komplexer Muster und Funktionen aus lokalen Interaktionen, ohne dass eine zentrale Steuerung vorliegt. Das Gehirn zeigt emergente Prozesse in höchstem Maße: Bewusstsein, Kreativität, Lernen und vieles mehr sind nicht das Produkt eines einzelnen Hirnteils, sondern das Resultat des kollektiven Zusammenwirkens. Die Aufgabe der Neurowissenschaften ist es heute, Methoden zu entwickeln, die diesen fortwährenden Fluss von Netzwerken und Verbindungen abbilden und analysieren können. Techniken wie funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) und Elektroenzephalographie (EEG) erlauben es, neuronale Aktivitäten in Echtzeit zu beobachten und komplexe Interaktionen sichtbar zu machen. Dennoch bleibt vieles rätselhaft, denn das Zusammenspiel des Gehirns ist dynamisch und hochgradig kontextabhängig.

Wichtig ist zu verstehen, dass Funktionen nicht statisch sind. Neurale Netzwerke setzen sich immer wieder neu zusammen, ähnlich wie unterschiedliche Kombinationen von Musikern in einem Orchester. Mal spielen die Geigen mit den Holzbläsern, mal mit den Celli, mal bilden einzelne Gruppen eigenständige Klangräume. Das Gehirn nutzt seine Ressourcen ebenso flexibel und zeigt dadurch eine enorme Vielfalt an möglichen Zuständen und Fähigkeiten. Diese Erkenntnisse verändern langfristig auch den gesellschaftlichen und kulturellen Umgang mit mentaler Gesundheit.

![Getting testimonials from real users makes it worth it [video]](/images/0604384C-D2B6-47B8-9B5D-8F65FD4E5DFA)