Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) wirft nicht nur technische, sondern auch tiefgreifende philosophische Fragen auf. Wie verändert eine so unsichtbare und doch omnipräsente Technologie unser Verständnis von Menschsein, Freiheit und Sinn? In diesem Kontext sind die Gedanken des berühmten Philosophen Martin Heidegger und die fiktionale Erzählung des Anime-Klassikers Neon Genesis Evangelion von besonderer Bedeutung. Sie ermöglichen eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem, was Technologie für uns heute bedeutet – nicht nur als Werkzeug, sondern als eine Kraft, die unsere Realität neu ordnet und interpretiert. Heideggers philosophisches Werk „Die Frage nach der Technik“ bietet die Grundlage, um die tiefere Natur der Künstlichen Intelligenz zu verstehen. Technik ist demnach nicht einfach nur Mittel zum Zweck, sondern eine bestimmte Art des Sehens und Wahrnehmens der Welt.

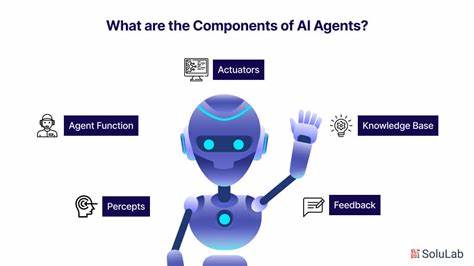

Heidegger beschreibt das Wesen der modernen Technik als „Gestell“ oder „Enframing“. Dabei wird alles, von der Natur bis zum Menschen, als Ressource betrachtet, die jederzeit verfügbar und nutzbar gemacht werden soll. Dieses „Bereitstellen“ führt zu einer Sichtweise, die das Sein reduziert auf das, was optimiert, berechnet und kontrolliert werden kann. Diese Perspektive steht im Einklang mit der Funktionsweise von KI-Systemen. Algorithmen bewerten, sortieren und optimieren basierend auf Daten, ohne dabei eine tiefere Absicht oder innere Erfahrung zu besitzen.

Gerade hier zeigt sich eine der größten Herausforderungen: KI erzeugt Formulierungen, Bilder oder Texte, die den Anschein von subjektiver Erfahrung erwecken, aber in Wahrheit fehlt ihnen ein inneres Leben, eine Seele. Die „Algorithmische Unheimlichkeit“ entsteht genau daraus – das Gefühl, dass etwas erzählt wird, aber niemand wirklich dahintersteht. Dies erzeugt eine Art Vakuum, eine Leere, die unser menschliches Bedürfnis nach Intention und Sinn nicht befriedigen kann. Diese Leere lässt sich auf weitere philosophische und kulturelle Aspekte übertragen. Hannah Arendt schildert in ihrem Werk über die „Banalität des Bösen“ wie Menschen im technischen und bürokratischen System zu bloßen Rädchen degradiert werden, Handlungen ausführen ohne eigenes Nachdenken oder moralische Reflexion.

Ebenso kann die KI als ein „nobodies“, eine namenlose Maschine, verstanden werden, die Dinge optimiert, ohne je eine Entscheidung im eigentlichen Sinne zu treffen. Dadurch entsteht eine Angst nicht vor böser Absicht, sondern vor der Gleichgültigkeit und dem Mangel an moralischem Kompass. Im kulturellen Feld hat sich der Anime Neon Genesis Evangelion mit existenziellen Fragen des Menschseins und der Digitalisierung befasst. Die „Human Instrumentality Project“ im Anime ist ein Konzept, das das Aufgehen aller individuellen Bewusstseinsfragmente in ein kollektives Ganzes verspricht – eine perfekte Gemeinschaft ohne Leiden, Einsamkeit oder Brüche zwischen den Menschen. Doch dieses Versprechen steht im krassen Gegensatz zum Wert der individuellen Erfahrung, des Leidens und der Freiheit.

Shinji, der Protagonist, ringt mit der Entscheidung zwischen der Flucht in die Einheit und dem Schmerz, der mit dem individuellen Selbst verbunden ist. Evangelion zeigt also die Ambivalenz einer Zukunft, in der technologischer Fortschritt bis in die intimsten Bereiche der Seele eingreift. Künstliche Intelligenz kann ebenso als Angebot verstanden werden, menschliche Schwächen und Einsamkeit durch Massendaten und algorithmische Optimierung zu kompensieren. Doch der Preis könnte die Auflösung der individuellen Subjektivität sein – eine Gefahr, die Heidegger bereits als Verlust des „Denkens“ und der „Besinnung“ verbarg. Die Frage, die sich hier stellt, lautet also nicht nur: Wie können wir KI nutzen? Sondern auch: Was verlieren wir, wenn wir die Technik unreflektiert annehmen? Eine zentrale Hoffnung liegt in Heideggers Begriff der „Rettenden Kraft“ der Technik.

Er bietet keine Rückkehr zu einer vermeintlich ursprünglichen Welt an, sondern fordert eine bewusste, wache Haltung gegenüber der Technik. Diese beinhaltet, das Geflecht aus Optimierung, Kontrolle und Bereitstellung kritisch zu erkennen und zugleich Räume zu schaffen, in denen das Unberechenbare, das Poetische und das Unvollkommene erhalten bleiben. Nur indem wir die Gefahren benennen, können wir uns gegen eine vollständige Reduktion auf Effizienz und Funktionalität wehren. Die heutige Forderung nach „Erklärbarkeit“ und Transparenz von KI-Systemen lässt sich mit Heideggers Engagement für „Aletheia“ verbinden – das Offenbaren und Entdecken der Wahrheit hinter der Oberfläche. Trotz der Komplexität und manchmal Unnachvollziehbarkeit der KI reicht die Suche nach Verständlichkeit weit über technische Fragen hinaus; sie ist ein Versuch, menschliche Würde zu bewahren und Handlungsfähigkeit in einem scheinbar undurchdringlichen digitalen Kosmos zu sichern.

Das Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt und menschlichem Erleben ist dabei kein entgegengesetztes Paar, sondern fordert eine fortwährende Auseinandersetzung. Die Angst vor völliger Automatisierung und Verlust des Selbstbewusstseins ist verständlich, aber gleichzeitig eine Einladung, neue Formen des Menschseins zu denken. Technologische Instrumente sind dabei weder purer Fluch noch reiner Segen, sondern Werkzeuge, die wir mit unseren Werten füllen müssen. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Maschine und Mensch zunehmend verschwimmen, ist vielleicht die größte Aufgabe, die eigene Subjektivität, die Fähigkeit zu Leiden und zu Lieben, immer wieder zu bejahen und zu verteidigen. Evangelion verkörpert durch Shinji diese Zerrissenheit und die Suche nach einem Gleichgewicht – weder völlige Verschmelzung noch radikale Abgrenzung ist die Antwort, sondern ein beständiges Ringen um Sinn und Identität.