Die Entwicklung von KI-Agenten ist ein spannendes Feld, das rasante Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und Automatisierung ermöglicht. KI-Agenten, die autonom Entscheidungen treffen, Aufgaben lösen oder mit Nutzern interagieren, werden in immer mehr Branchen zu unverzichtbaren Helfern. Doch wie gelingt es Entwicklern, nachhaltige und wartbare KI-Agenten zu erschaffen, die den Anforderungen von Unternehmen und Endnutzern gerecht werden? Die Antwort liegt in einem bewussten Einsatz geeigneter Frameworks, Bibliotheken und Strategien, die zusammen in einem durchdachten Prozess miteinander verknüpft werden. Ein zentraler Aspekt beim Bau von KI-Agenten ist die Wahl der Technologie. Es gibt eine breite Palette an Tools, die unterschiedliche Anforderungen abdecken: von maschinellem Lernen über Natural Language Processing bis zur Integration in bestehende Systeme.

Die besten Frameworks zeichnen sich durch ihre Stabilität, Dokumentationsqualität und Community-Unterstützung aus. Gerade für die Unternehmensentwicklung sind Wartbarkeit und Skalierbarkeit entscheidend, denn KI-Modelle müssen meist kontinuierlich angepasst und verbessert werden, um mit neuen Anforderungen oder Nutzerverhalten Schritt zu halten. Python ist nach wie vor die dominierende Programmiersprache im Bereich der KI. Bibliotheken wie TensorFlow, PyTorch oder Keras bieten mächtige Werkzeuge zur Modellierung komplexer neuronaler Netze. Diese Bibliotheken sind nicht nur robust und weit verbreitet, sondern verfügen auch über umfangreiche Ökosysteme an Zusatztools, die gerade beim Aufbau von Agenten mit unterschiedlichen Fähigkeiten hilfreich sind.

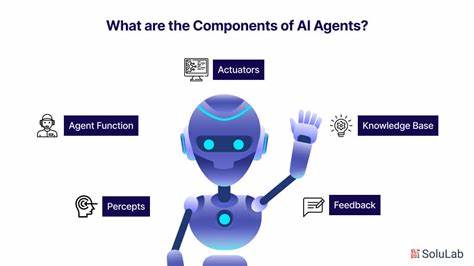

Für Sprachverarbeitung und Konversationsagenten bieten sich beispielsweise Hugging Face Transformers an, die vortrainierte Modelle liefern, die sich an spezifische Anwendungsfälle anpassen lassen. Das spart Entwicklungszeit und erleichtert die Integration moderner Sprachfunktionen. Neben der Wahl der Technologie spielt die Architektur der KI-Agenten eine entscheidende Rolle. Agenten werden vielfach so aufgebaut, dass sie modular und flexibel gestaltet sind. Dadurch lassen sich einzelne Komponenten unabhängig voneinander weiterentwickeln oder austauschen.

Es entstehen Systeme, die nicht nur intelligenter, sondern auch wartungsfreundlicher sind. Außerdem ermöglicht dies eine bessere Fehlerdiagnose, was besonders in produktiven Anwendungen von großem Vorteil ist. Die Integration von KI-Agenten in bestehende Unternehmenslandschaften erfordert ebenfalls sorgfältige Planung. Die Agenten müssen mit Datenbanken, APIs oder anderen Softwarekomponenten kommunizieren können. Hier bieten sich Frameworks an, die flexible Schnittstellen und Integrationsmöglichkeiten unterstützen.

Auch der Einsatz von Microservices kann sinnvoll sein, um AI-Funktionalitäten unabhängig von anderen Systemmodulen betreiben zu können. Weiterhin ist das Thema Ethik und Datenschutz bei der Entwicklung von KI-Agenten nicht zu vernachlässigen. Gerade in Europa gelten strenge Richtlinien, die bei automatisierten Systemen unbedingt berücksichtigt werden müssen. Ein ethisch verantwortungsvoller Umgang mit Nutzerdaten und eine transparente Funktionsweise der Agenten fördern das Vertrauen und sorgen für bessere Akzeptanz bei Anwendern. In der Praxis zeigen Unternehmen, die auf bewährte Open-Source-Technologien setzen, häufig die besten Ergebnisse.

Die Möglichkeit, auf eine große Entwicklergemeinschaft zurückzugreifen und von regelmäßigen Updates zu profitieren, ist ein großer Vorteil. Zugleich erlauben solche Technologien individuelle Anpassungen, die bei proprietären Lösungen oft fehlen. Unternehmen profitieren so von flexiblen Lösungen, die sich auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden lassen. Eine weitere wichtige Komponente ist die kontinuierliche Weiterbildung und Anpassung der KI-Modelle. KI-Agenten sind keine statischen Produkte, sondern benötigen laufend Pflege, um auf Veränderungen im Nutzerverhalten oder der Umwelt reagieren zu können.

Regelmäßige Updates der Trainingsdaten, Tests und Validierungen helfen, die Leistung der Agenten stabil zu halten und Verbesserungen zu realisieren. Automatisierte Pipelines für Training und Deployment können den Entwicklungsprozess dabei effizienter machen. Auch der Aufbau eines User-Feedback-Systems kann entscheidend sein, um die KI-Agenten bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Feedback aus dem praktischen Einsatz liefert wertvolle Hinweise darauf, welche Funktionen gut funktionieren und wo Optimierungsbedarf besteht. So können Entwickler gezielt Verbesserungen vornehmen, die die Benutzererfahrung und die Effizienz des Agenten erhöhen.