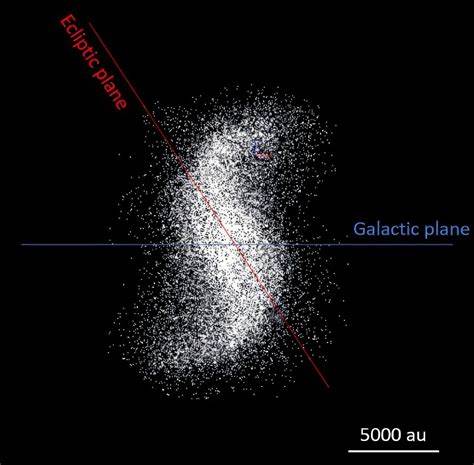

Die Oortsche Wolke ist seit langem Gegenstand astronomischer Forschungen und beschäftigt Wissenschaftler mit ihren rätselhaften Eigenschaften und ihrer Rolle als Reservoir für Kometen. Insbesondere die innere Oortsche Wolke, die sich in einem Bereich jenseits der Neptunbahn befindet, bleibt weitgehend unerforscht, da sie sich in großer Entfernung zum inneren Sonnensystem erstreckt und bisher nur indirekt beobachtet werden konnte. Die jüngste Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieses Bereichs weckt großes Interesse und wirft neue Fragen über die Entstehung, die Dynamik und den Einfluss solcher Strukturen auf die Entwicklung von Himmelskörpern auf. Diese Erkenntnisse bieten spannende Möglichkeiten für das Verständnis unserer kosmischen Nachbarschaft. Die Oortsche Wolke wird traditionell als kugelförmige Hülle beschrieben, die unser Sonnensystem umgibt und eine beachtliche Entfernung von bis zu 100.

000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne einnimmt. Sie gilt als Quelle langperiodischer Kometen, die gelegentlich ins innere Sonnensystem eintreten. Die innere Oortsche Wolke, manchmal auch Hills-Wolke genannt, liegt näher am Sonnensystem und erstreckt sich etwa von 2.000 bis 20.000 AE.

Aufgrund der gewaltigen Entfernung ist es äußerst mühsam, diese Region direkt zu beobachten. Die Existenz von Strukturen, insbesondere einer Spiralform, legt nahe, dass die Dynamik in diesem Bereich komplexer ist als bisher angenommen. Die Spiralstruktur im Inneren der Oortschen Wolke wurde durch numerische Simulationen und theoretische Modelle vorhergesagt und in jüngerer Zeit durch Beobachtungsdaten und die Analyse von Bahnen entfernter Himmelskörper unterstützt. Diese aufwendigen Berechnungen zeigen, dass gravitative Wechselwirkungen zwischen der Sonne, vorbeiziehenden Sternen und der galaktischen Gezeitenkräfte zu der Herausbildung von Strukturen im Staub und Eis in der Wolke führen können. Solche graviatonalen Effekte beeinflussen die Verteilung der Objekte und können sie in spiralförmige Muster formen.

Die Entdeckung einer Spiralstruktur ist bemerkenswert, da sie Hinweise auf die Geschichte und die Umgebungsbedingungen des Sonnensystems liefert. Zum Beispiel können die Muster in der Oortschen Wolke Rückschlüsse auf frühere nahe Vorbeiflüge von anderen Sternen und die Bewegung der Sonne durch die Milchstraße ermöglichen. Diese Einflüsse haben möglicherweise die Verteilung der kleinen Körper im äußeren Bereich des Sonnensystems geformt und sind für die Entstehung der Spiralstruktur verantwortlich. Darüber hinaus haben diese Erkenntnisse bedeutende Auswirkungen auf das Verständnis der Häufigkeit von Kometeneinschlägen auf den inneren Planeten. Wenn die Spiralstruktur dynamisch instabil ist oder periodisch durch galaktische Kräfte gestört wird, könnten dadurch vermehrt Kometen aus der Oortschen Wolke in das innere Sonnensystem gelenkt werden.

Dies eröffnet neue Perspektiven auf das Risiko von Einschlägen auf der Erde und anderen Planeten und beeinflusst entsprechend die Untersuchungen zur Planetensicherheit. Die wissenschaftliche Untersuchung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eröffnet auch neue Fragen zur Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems selbst. Die vergleichsweise junge, spiralige Anordnung könnte auf wechselwirkende Prozesse während der Entstehungsphasen der Sonne und der Planeten hindeuten. Es ist denkbar, dass die gravitativen Kräfte der Planeten oder die Anwesenheit eines noch unbekannten massereichen Objekts in den äußeren Bereichen des Sonnensystems zur Formierung oder Stabilisierung der Spirale beitragen könnten. Ferner beeinflusst die Spiralstruktur maßgeblich die technische und methodische Herangehensweise in der Astronomie.

Neue Beobachtungstechnologien wie hochauflösende Teleskope und verbesserte Datenanalysemethoden ermöglichen es, bislang verborgene Details dieser fernen und dunklen Regionen zu entschlüsseln. Auch Simulationen, die auf künstlicher Intelligenz und leistungsfähigen Computern basieren, spielen eine zentrale Rolle bei der Erforschung der komplizierten Dynamik in der Oortschen Wolke. Dieser Fortschritt in der Erforschung wird nicht nur die Wissenschaft voranbringen, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung des Weltraums bereichern. Spiralförmige Strukturen in solch entlegenen Regionen des Sonnensystems regen die Fantasie an und verdeutlichen, wie viel Potenzial noch in der Erforschung des Kosmos steckt. Dabei wird nicht nur das Interesse an der Astronomie gesteigert, sondern auch die Anziehungskraft der Raumfahrtprogramme und zukünftiger Missionen zu den äußeren Grenzen des Sonnensystems.

Langfristig könnten die Studien zur Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke auch Einfluss auf die Suche nach außerirdischem Leben haben. Denn die Dynamik dieser Region, die Zusammensetzung der Himmelskörper und die geologische Aktivität könnten Hinweise auf mögliche Lebensspuren liefern. Auch wenn die Bedingungen in der Oortschen Wolke extrem lebensfeindlich erscheinen, können die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Objekten elementare Prozesse für das Herausbilden von komplexen Molekülen fördern. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entdeckung und Erforschung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eine bedeutende Erweiterung des Wissens über den Aufbau und die Dynamik unseres Sonnensystems darstellt. Sie stellt die bisherige Vorstellung von einer nahezu homogenen, kugelförmigen Wolke infrage und öffnet neue Forschungsfelder, die in den nächsten Jahrzehnten grundlegende astrophysikalische Erkenntnisse bringen könnten.

Die Zukunft der Oortsche Wolke-Forschung verspricht faszinierende Einblicke in den Ursprung kosmischer Strukturen, die Entwicklung von Kometen und das Zusammenspiel galaktischer Kräfte. Die weitere Beobachtung und Analyse dieser Spiralstruktur wird nicht nur zur Aufklärung der aktuellen Fragen beitragen, sondern auch neue Rätsel aufwerfen, die Forscher und Wissenschaftler auf der ganzen Welt herausfordern werden, ihre Theorien und Modelle ständig zu prüfen und weiterzuentwickeln. Damit ist die innere Oortsche Wolke nicht nur eine entfernte Region in unserem Sonnensystem, sondern ein lebendiger und dynamischer Schauplatz spannender wissenschaftlicher Entdeckungen.