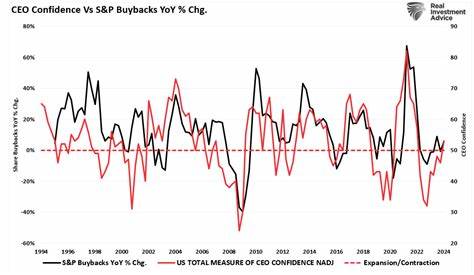

In den letzten Jahren ist eine bemerkenswerte Entwicklung auf den globalen Aktienmärkten zu beobachten: Aktienrückkäufe erreichen neue Höchststände, während die Zuversicht von CEOs gegenüber der wirtschaftlichen Zukunft sich eher zurückhaltend zeigt. Dieser scheinbare Gegensatz wirft Fragen auf und bietet einen tiefen Einblick in das Verhalten von Unternehmen und deren Führungskräften in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld. Aktienrückkäufe, also der Prozess, bei dem Unternehmen eigene Aktien vom Markt zurückkaufen und somit die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduzieren, erleben derzeit einen regelrechten Boom. Gründe für dieses Verhalten gibt es viele. Einer der Hauptfaktoren ist die niedrige Zinspolitik vieler Zentralbanken, die es Unternehmen erleichtert, sich günstig zu refinanzieren.

Zudem signalisieren Rückkäufe oft Vertrauen in die eigene Marktbewertung und sollen den Aktienkurs stützen oder steigern. Gerade in einem unsicheren Marktumfeld können sie als Instrument dienen, um Aktionäre zu belohnen und das Vertrauen in die eigene Wirtschaftskraft aufrechtzuerhalten. Dennoch steht dieser Boom bei Aktienrückkäufen in auffälligem Widerspruch zur sentimentalen Lage vieler CEOs. Umfragen und Meinungsforschungen unter Unternehmenslenkern zeigen, dass trotz der starken Kapitalrückflüsse oftmals Sorgen über die allgemeine wirtschaftliche Lage, geopolitische Spannungen und mögliche Rezessionen vorherrschen. Diese gemischten Signale deuten darauf hin, dass Unternehmensführer einerseits durch finanzielle Möglichkeiten animiert werden, ihr Kapital in Aktienrückkäufe zu investieren, andererseits aber die allgemein unsichere Lage und Zukunftsperspektiven nicht übermäßig optimistisch einschätzen.

Ein wesentlicher Grund für die relativ verhaltene CEO-Stimmung ist die volatile geopolitische Situation. Handelskonflikte, geopolitische Spannungen, Energieunsicherheiten und die Auswirkungen der Pandemie haben das globale Wirtschaftswachstum fragil gemacht. Selbst wenn die Unternehmenszahlen momentan eine solide Performance zeigen, bleibt die Unsicherheit über mögliche weltweite Verwerfungen bestehen. Diese Unsicherheit führt dazu, dass viele CEOs konservativ agieren und umfassendere Investitionen oder expansive Wachstumsstrategien vorerst zurückhalten. Die Strategie der Aktienrückkäufe in diesem Umfeld lässt sich daher auch als eine Art Absicherung verstehen.

Indem Firmen überschüssige Liquidität in den eigenen Aktienmarkt zurückführen, reduzieren sie potenziell Überkapital auf den Bilanzen und stabilisieren die Aktienkurse, was wiederum den Wert für Aktionäre steigert. Der Abschluss von Rückkaufprogrammen kann zudem als Ausdruck einer gewissen Skepsis gegenüber externen Investitionen gewertet werden – es gilt, kurzfristige Wertsteigerungen vor längerfristigen Unwägbarkeiten zu priorisieren. Darüber hinaus spielt die Tatsache eine Rolle, dass viele Unternehmen unter einem starken Druck stehen, sich durch positive Quartalszahlen und attraktive Dividendenzahlungen vor Anlegern zu präsentieren. Aktienrückkäufe sind ein willkommenes Mittel, um Gewinne pro Aktie zu steigern, ohne notwendigerweise den operativen Gewinn zu erhöhen. Dadurch kann die finanzielle Performance auf dem Papier verbessert wirken, was kurzfristig das Vertrauen der Investoren aufrechterhält.

Trotz dieser Benefits gibt es auch kritische Stimmen, die Aktienrückkäufe mit Vorsicht betrachten. Einige Experten warnen davor, dass eine Vielzahl von Rückkäufen zwar kurzfristig Aktienkurse anhebt, langfristig jedoch die Investitionsfähigkeit der Unternehmen beeinträchtigen kann. Wenn Unternehmen zu stark auf Rückkäufe setzen, investieren sie möglicherweise weniger in Forschung, Entwicklung und Expansion. Dies könnte das Wachstumspotenzial einschränken und die Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Angesichts der gefühlten Zurückhaltung der CEOs bei Zukunftsinvestitionen scheinen diese Bedenken durchaus begründet.

Die Diskrepanz zwischen den steigenden Aktienrückkäufen auf der einen Seite und der gedämpften CEO-Optimismus auf der anderen Seite zeigt auch eine tiefer liegende Unsicherheit über den globalen Wirtschaftszyklus. Viele Führungskräfte sehen sich mit Herausforderungen konfrontiert, die von Inflation und wechselhaften Lieferketten bis hin zu einer sich verändernden regulatorischen Landschaft reichen. Dies erzeugt eine vorsichtige Haltung, die sich in zurückhaltenden Prognosen widerspiegelt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der Finanzierung und der Kapitalmärkte. Die anhaltende Bereitschaft der Unternehmen, Kapital durch Verschuldung zu günstigen Konditionen aufzunehmen, fördert nicht nur Aktienrückkäufe, sondern auch Fusionen und Übernahmen.

Diese Dynamiken zeigen, dass Unternehmen strategisch ihre Bilanzen managen, allerdings mit Blick auf gegenwärtige Herausforderungen und nicht unbedingt mit Blick auf optimistische Zukunftsaussichten. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen sind vielfältig. Für Investoren bedeuten steigende Aktienrückkäufe oft kurzfristige Wertzuwächse, bergen aber auch Risiken, wenn dies auf Kosten nachhaltiger Unternehmensentwicklung geht. Für die Gesamtwirtschaft gilt, dass eine Konzentration auf kurzfristige Aktienkurssteigerungen langfristig zu einem Investitionsstau führen könnte. Gerade angesichts der Notwendigkeit von Innovationen, Digitalisierung und ökologischer Umstellung könnten diese Trends Hemmnisse bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen darstellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Boom bei Aktienrückkäufen und die zugleich verhaltene Einschätzung der CEOs die Ambivalenz vieler Unternehmen in einem komplexen, unsicheren Umfeld markant widerspiegeln. Während der Fokus auf kurzfristige Wertsteigerungen deutlich wird, wächst gleichzeitig das Bewusstsein für Risiken und Unsicherheiten, die eine vorsichtige Geschäftspolitik nahelegen. Beobachter und Marktteilnehmer sollten diese Dynamiken im Blick behalten, um sowohl Chancen als auch mögliche Risiken besser einschätzen zu können. Die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, ob sich die Stimmung unter den Führungskräften wandelt und ob verstärkte Investitionen auf breiter Front folgen werden oder ob die Tendenz zu Aktienrückkäufen und kurzfristiger Wertmaximierung anhält. Entscheidend bleibt, wie Unternehmen das richtige Gleichgewicht zwischen Sicherung des aktuellen wirtschaftlichen Erfolgs und langfristiger Ausrichtung finden.

Dabei ist ein nachhaltiger Umgang mit finanziellen Ressourcen und zugleich ein wachsames Auge auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unerlässlich.